【重大突破,西方三观震碎!真让我国研究出来了,这将引发技术革命……】

中国科学界传出震动全球的重磅消息!

2025 年 3 月,中国科学界传来一则震动全球半导体行业的消息:中国科学院团队成功研发出基于全固态激光技术的深紫外光(DUV)光源系统,可输出 193 纳米波长的相干光,理论上支撑 3 纳米芯片制造工艺。这一突破不仅标志着中国在光刻机核心技术领域迈出关键一步,更意味着全球半导体产业链的竞争格局或将迎来新变数。

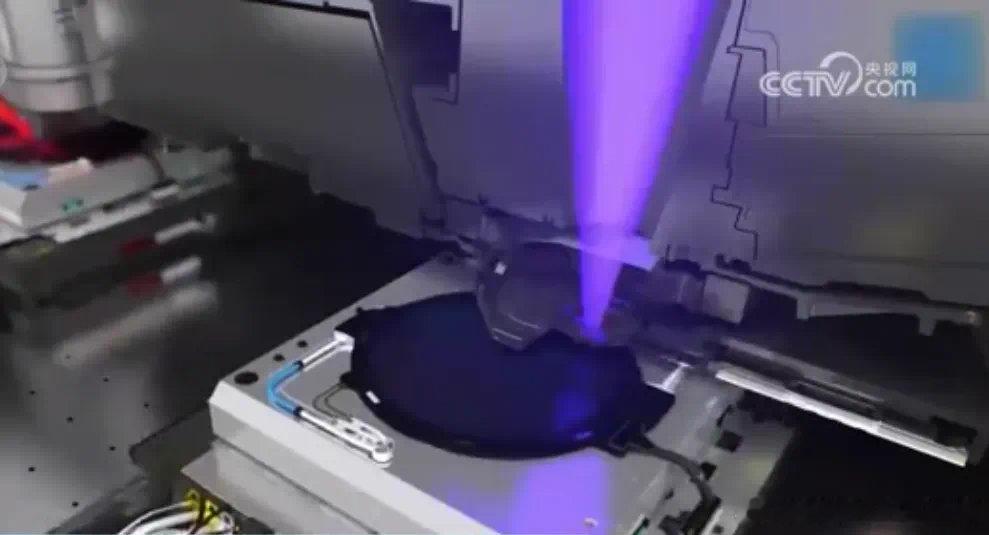

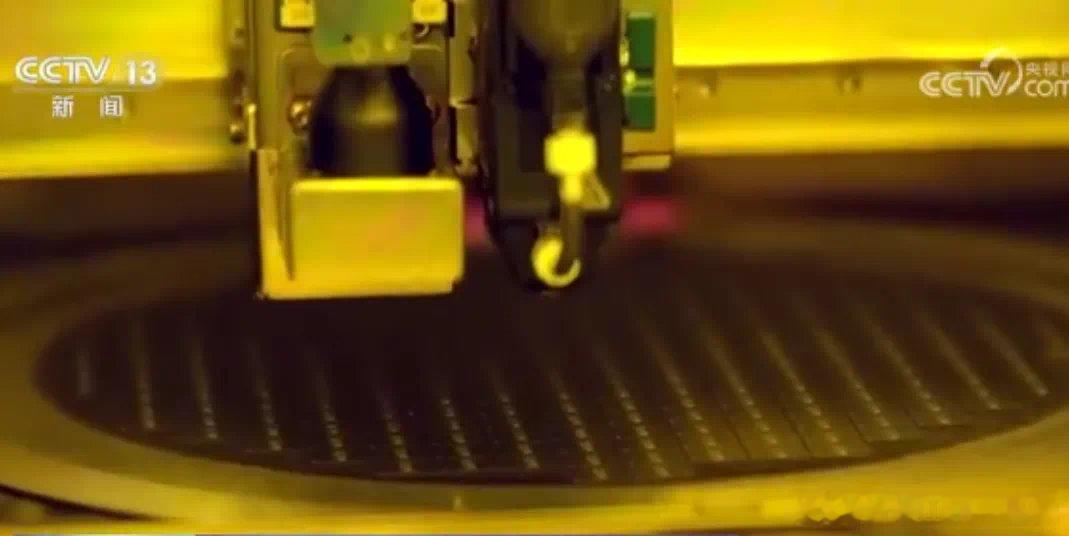

光刻机是芯片制造的核心设备,其原理类似于高精度 “投影仪”,通过将电路图案投射到硅晶圆上完成芯片的纳米级雕刻。其中,光源的波长直接决定芯片制程的精度。目前,国际主流光刻机厂商如荷兰 ASML、日本尼康和佳能均采用氟化氩(ArF)准分子激光技术,通过激发氩氟混合气体产生 193 纳米波长的深紫外光。然而,该技术依赖稀有气体、系统复杂度高且能耗巨大,其核心专利长期被海外企业垄断,成为制约中国半导体产业发展的关键瓶颈。

中科院此次突破的创新性在于完全绕开传统技术路线,采用全固态激光方案。该系统通过自主研发的 Yb:YAG 晶体放大器生成 1030 纳米激光,分两条光路进行波长转换:一条通过四次谐波生成 258 纳米激光,另一条通过光学参量放大生成 1553 纳米激光,最终在硼酸锂晶体中混合产生 193 纳米光束。这一技术路径不仅规避了 ASML 等企业的专利壁垒,更将光刻机光源的体积和能耗大幅降低,同时减少对稀有气体的依赖。

此次技术突破给我们带来了三重光辉的价值:

其一是自主可控的技术路线,传统 DUV 光刻机依赖的准分子激光技术涉及复杂的气体激发系统和精密光学元件,其供应链高度集中于欧美日企业。中科院的固态方案从底层原理实现创新,使中国首次在光刻机核心模块上拥有完全自主知识产权。例如,实验系统已成功生成携带轨道角动量的涡旋光束,这在晶圆加工和缺陷检测中具有独特应用潜力,为后续技术迭代预留了创新空间。

其二是产业链协同效应,固态激光技术对上游材料提出全新需求。例如,Yb:YAG 晶体、硼酸锂(LBO)晶体等关键材料的国产化进程直接决定技术商用速度。目前,中国在人工晶体领域已积累显著优势 —— 全球 80% 的 LBO 晶体产能集中于福建物构所关联企业。此次突破或将推动光学元件、精密机械等配套产业的升级,形成 “技术突破拉动产业链,产业链反哺技术迭代” 的良性循环。

其三是破解了“性能-成本”的困局,传统 DUV 光刻机的准分子激光器输出功率需达到 100-120W,频率 8-9kHz,而中科院当前原型机的功率仅为 70mW,频率 6kHz,与商用标准存在数量级差距。但固态技术的可扩展性提供了潜在解决方案:通过优化晶体材料的热管理、提升激光放大器效率,理论上可逐步逼近现有商用指标。更重要的是,该技术路线省去了复杂的气体循环系统,维护成本有望降低 30% 以上,这对芯片制造的成本敏感型市场至关重要。

更重要的是,对于我国半导体产业而言,此次突破的战略价值远超短期经济效益。若能在未来 3-5 年内实现固态 DUV 光源的工程化应用,中国将具备 28 纳米至 7 纳米制程的完整自主生产能力,满足新能源汽车、工业控制等领域 80% 以上的芯片需求。更长远来看,该技术为极紫外(EUV)光源研发提供了新思路 —— 固态激光或可替代现有的锡滴等离子体方案,从而在下一代光刻技术竞争中建立差异化优势。

毫无疑问,这将是我国在科技界带来的一场颠覆性革命!

但另一方面,我们也要清晰地认识到,我国的这项技术突破距离商用和产业化还有一小段路要走,还需经过几次迭代才能大规模推出。这中间主要面临三大门槛:

1.功率提升的物理极限;固态激光的能量转换效率受晶体材料特性制约,需突破非线性光学器件的损伤阈值。目前实验系统平均功率仅 0.07 瓦,而 ASML 设备功率高达 120 瓦,差距达 1700 倍。

2.系统集成复杂度;光源需与物镜系统、工件台等模块协同工作。ASML 的 DUV 光刻机包含超过 10 万个零件,涉及全球 5000 余家供应商,中国在精密光学、运动控制等领域的积累仍需时间验证。

3.工艺适配性;3 纳米芯片制造需要多重曝光技术,对光源的稳定性、均匀性提出严苛要求。当前原型机的光谱纯度虽与商用系统相当,但长期运行中的热漂移、振动干扰等工程化问题尚未经历量产环境考验。

尽管还有一小段路要走,但中科院的这项突破,恰似暗夜中的一道曙光:它证明了中国科学家有能力在基础物理层面开创新路径,但也提醒我们科技自立绝非朝夕之功……

(转发:夜央 老罗说5000年的关键少数 素材来源:官方媒体/网络新闻)