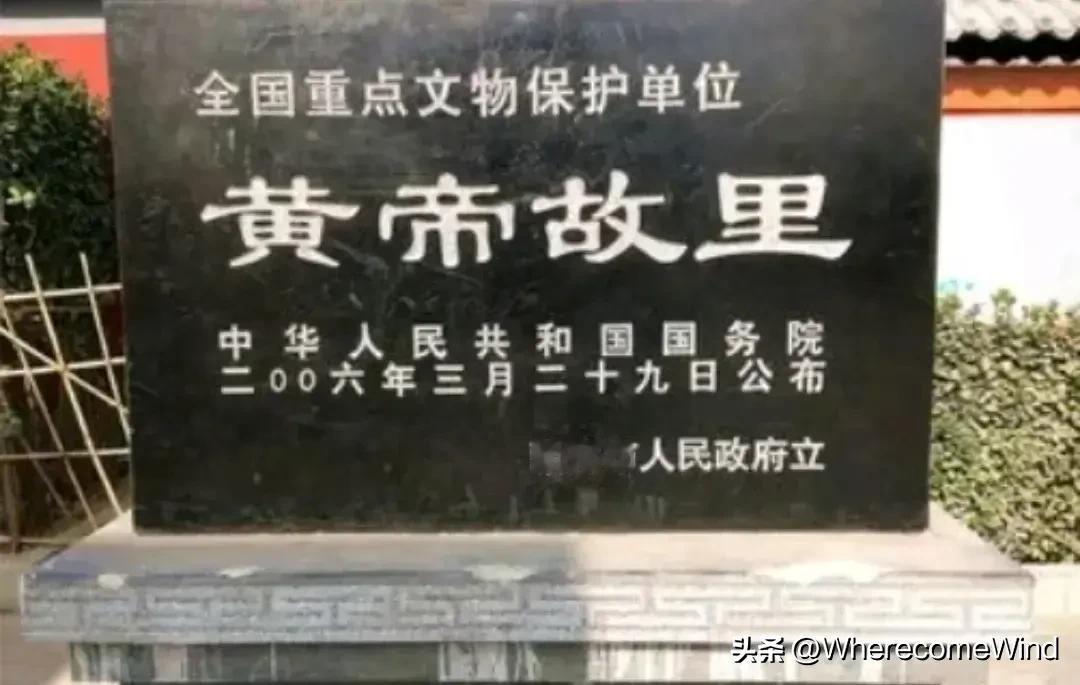

河南新郑为什么把潩水河更名为姬水河? 河南新郑将潩水河更名为姬水河的现象,本质上是地方文化资源竞争与历史叙事重构的典型案例。这一更名并非简单的地理标识调整,而是涉及历史考据、文化认同、经济利益等多重维度的复杂博弈。以下从历史脉络、学术争议、地方动机、社会影响四个层面展开分析: 一、历史脉络:从文献记载到民间传说的层累 姬水河的更名并非无源之水,其背后是长达千年的历史记忆重构。据《国语·晋语》记载,黄帝“以姬水成”,但“姬水”的具体位置始终未明确。新郑方面援引汉代《水经注》《帝王世纪》等文献,认为境内潩水河即古姬水,其依据主要有三: 1. 地方文献附会:清顺治《新郑县志》明确记载“黄帝长于姬水”,并将潩水河与黄帝活动遗迹(如自然山黄帝饮马泉、少典祠)关联。 2. 民间传说支撑:当地流传秦灭韩后姬姓遭屠杀、河流被迫更名的故事,称潩水原名“◆水”,因姬姓避祸改姓而加“氵”旁。 3. 考古发现呼应:潩水河沿岸发现10余处黄帝文化遗址,包括仰韶文化聚落和龙山文化墓葬,被解读为黄帝部落活动的实证。 这种历史叙事的建构,实际上是“层累说”的现代演绎——通过叠加文献、传说与考古发现,将潩水河塑造为黄帝文化的核心载体。 二、学术争议:历史考据与现代建构的碰撞 学界对潩水河更名姬水河的争议从未停歇,主要集中在以下三点: 1. 文献孤证问题:“黄帝都有熊”的说法最早见于晋代皇甫谧《帝王世纪》,且皇甫谧本人以“或曰”存疑,属孤证。相比之下,陕西渭水流域发现的仰韶文化特大型聚落(如耀县石柱塬遗址300万平方米)及龙山文化石峁古城(400万平方米),更符合黄帝作为部落联盟中心的特征。 2. 地名学争议:有学者指出,“潩”字古已有之,并非“姬”字变体。从音韵学看,“姬”属见母之部,“潩”属喻母质部,上古音系相差甚远,难以直接关联。 3. 考古证据缺失:新郑境内缺乏与黄帝时代对应的大型聚落遗址。许顺湛先生研究表明,新郑在仰韶文化和龙山文化时期仅有二级聚落(如唐户遗址10万平方米),而陕西关中平原分布着千余处仰韶文化遗址,其中不乏百万平方米级的特级聚落。 这种争议折射出历史研究与地方利益的复杂纠葛:新郑通过学术研讨会将潩水河附会为姬水,而陕西学者则强调陕北地区作为黄帝部落核心的可能性。 三、地方动机:文化资源竞争与经济利益驱动 新郑推动潩水河更名的深层动力,在于争夺黄帝文化的话语权与经济收益: 1. 文化旅游开发:黄帝故里拜祖大典自2006年成为国家级非遗后,已成为新郑的核心文化IP。2023年拜祖大典全球点击量超20亿人次,关联活动包括豫商大会、黄帝文化国际论坛等,形成“文化+经济”的复合效应。潩水河更名姬水河,旨在强化“黄帝故里”的地理标识,吸引游客。 2. 政策支持:2024年文化和旅游部正式备案新郑黄帝故里拜祖大典,为其更名提供了政策背书。同时,新郑作为河南省地名文化遗产保护试点,具备调整地名的制度空间。 3. 区域竞争压力:陕西黄陵县依托黄帝陵发展文化旅游,2020年旅游收入突破30亿元,占全县GDP的17.8%。新郑需通过更名强化差异化竞争,避免在黄帝文化资源争夺中边缘化。 这种动机在地方政府的规划中清晰可见:2024年新郑启动总投资6.62亿元的城市更新项目,其中包含滨河绿地建设,可能与姬水河景观提升相关。 四、社会影响:文化认同与学术争议的交织 潩水河更名姬水河的社会影响呈现两极分化: 1. 文化认同强化:对普通民众而言,更名强化了黄帝文化的在地性。 2. 学术争议扩大:学界批评此举“将历史研究工具化”。公祭轩辕黄帝网发文指出,新郑通过“想当然式的论证”将潩水河附会为姬水,缺乏严谨性。陕西学者张宝通更直言:“黄帝文化的根在渭河流域,新郑的更名是文化搭台、经济唱戏”。 3. 公众认知模糊:部分网民对更名持实用主义态度,认为“只要能促进文化传承,名字真假不重要”。但也有网友质疑:“频繁更名会导致历史记忆混乱,如宿迁骆马湖改名‘马上湖’的闹剧”。 五、超越争议:中华文明多元一体的启示 1. 历史记忆的流动性:黄帝作为“人文初祖”的符号意义,远超具体地理坐标。潩水河更名姬水河,本质是地方对历史记忆的重新编码。 2. 文化资源的共享性:陕西黄帝陵的官方祭祀与新郑黄帝故里的民间拜祖,共同构成了“国家记忆”与“民间记忆”的互补体系。 3. 文明传承的责任性:无论更名与否,关键在于如何利用黄帝文化促进民族认同。新郑的拜祖大典与陕西的清明公祭,均需避免陷入“真伪之争”,而应聚焦于“溯源寻根、凝心铸魂”的核心价值。 潩水河更名姬水河的争议,既是地方文化资源竞争的缩影,它提醒我们:历史地名的变更不应简单视为“文化搭台”的工具,而应尊重历史。