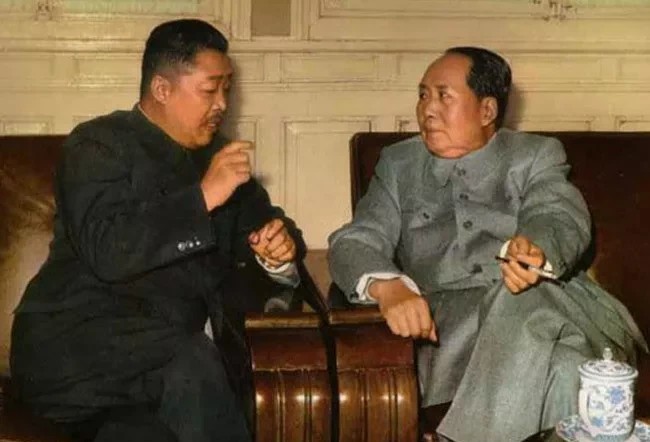

1967年,毛主席同刘少奇在人民大会堂会面,见面后,刘少奇主动请辞:”主席,我想回去种地。”没曾想,这是俩人最后一次见面。

刘少奇,这位出生在湖南的杰出革命家,从幼年时代起就经历了封建社会的残酷和帝国主义的压迫。

他的父母,两位勤劳的农民,虽未富裕但也不贫困,为他提供了一个相对稳定的家庭环境。

正是在这样的环境中,刘少奇目睹了社会的不公和帝国主义的肆虐,逐渐形成了他的反帝反封建思想。

1910年,11岁的刘少奇因聪明伶俐被当地的封建大户洪家收为私塾弟子,这段经历大大拓宽了他的视野,加深了他对社会不公的认识。

在洪家,他开始思考为何洪家的孩子无需像他一样劳作,却能享受优越的生活。

这种不公正的对比让他坚定了通过学习找寻社会问题答案的决心。

在这一时期,刘少奇结识了周祖三,其父周瑞仙不仅是孙中山领导的中国同盟会成员,还曾留学日本,家中藏书丰富。

刘少奇利用每次放学后的时间,常去周家阅读进步思想书籍,从而进一步塑造了他的思想。

随着1911年辛亥革命的爆发,刘少奇剪掉了象征封建主义的辫子,表达了对旧政府的反抗和对新思想的拥护。

1919年,五四运动激发了他对马克思主义的兴趣,这一年成为他思想转变的重要节点。

为了更深入地研究欧洲列强的崛起原因,并探求挽救中国的道路,刘少奇选择了前往苏联留学。1921年,他乘船抵达莫斯科,这段留学经历让他彻底确立了马克思主义的信仰。

在苏联,他深入学习了《共产党宣言》、《资本论》等马克思列宁主义的核心著作,坚定了加入中国共产党的决心。

回国后的刘少奇积极投身于工人运动。中共二大后,他被派往湖南开展工作,并在清水潭与毛泽东首次会面,两人就中国革命的未来展开了深入讨论。

刘少奇的苏联经历和对马克思主义的深刻理解,使他在毛泽东眼中显得尤为重要,毛泽东随即任命他为中共湘区执行委员会委员。

1937年,在延安举行的中共白区工作会议上,刘少奇的表现进一步凸显了他在党内的领导地位。

后来,刘少奇即使是党和国家的高级领导人,他仍保持着严于律己、严于待人的原则。

工作中,刘少奇以超乎寻常的专注和勤奋著称。

他的一天常从清晨开始,在办公桌前审阅文件和研究问题,忙到连周围的人走动都难以察觉。

他的工作几乎没有间断,从与干部的交流到接待外宾、参加会议,直至深夜,这种几乎无休止的工作节奏给他的健康埋下了隐患,晚年心脏和肝脏问题的严重化,与他长年的劳累不无关系。

刘少奇对待身边人的态度同样严格。

例如,他在对待称呼的问题上非常敏感,他坚持在非正式场合应该用简单的“同志”来称呼,以强调平等和去除不必要的隔阂。

这种坚持不但体现了他对共产党内部平等原则的重视,也反映了他对细节的关注。

此外,刘少奇对人民群众的关心体现在他对待信件的态度上。

他坚持亲自阅读并回复群众来信,反对任何忽视群众诉求的行为。这种做法不仅加重了他的工作负担,但也深化了他与广大群众的联系。

在个人生活方面,刘少奇展现了极致的节俭。

他的衣服经常是补丁连补丁,一双鞋子穿到破烂不堪,这种简朴的生活方式在当时的政治环境下尤显难能可贵。他坚持的这种节约精神,不仅是对个人品行的要求,更是对整个社会的一种倡导。

刘少奇的这些生活习惯和工作态度,使他在中国共产党内外都赢得了极高的尊重。

1967年的一通突如其来的电话将刘少奇从他的日常事务中拉了出来。

那是毛泽东的秘书打来的电话,通知刘少奇去人民大会堂与毛主席会面。刘少奇在简单确认了信息后,便准备前往会见。

与通常由政府车辆接送不同,那晚刘少奇是由毛主席的秘书亲自驾车带去的。他们的车缓缓驶向人民大会堂。

见面后,刘少奇向毛泽东主动请辞:“主席,我想回去种地。”可是毛主席并没有回答他。

第二天清晨,刘少奇回到家中。

尽管会议的具体内容未被详细记录,但据刘少奇所述,毛泽东在会面时曾询问过他女儿的健康状况,并推荐了几本书籍给他阅读。

这些书籍包括海格尔的《机械唯物主义》、狄德罗的《机械人》,以及《淮南子》,显现了毛主席在那次会面中试图传递某种思想或寓意。

从这次会面之后,两人未再有过深入的交流。

1969年,刘少奇因病去世,这次会面成为了他们最后一次的正式见面。