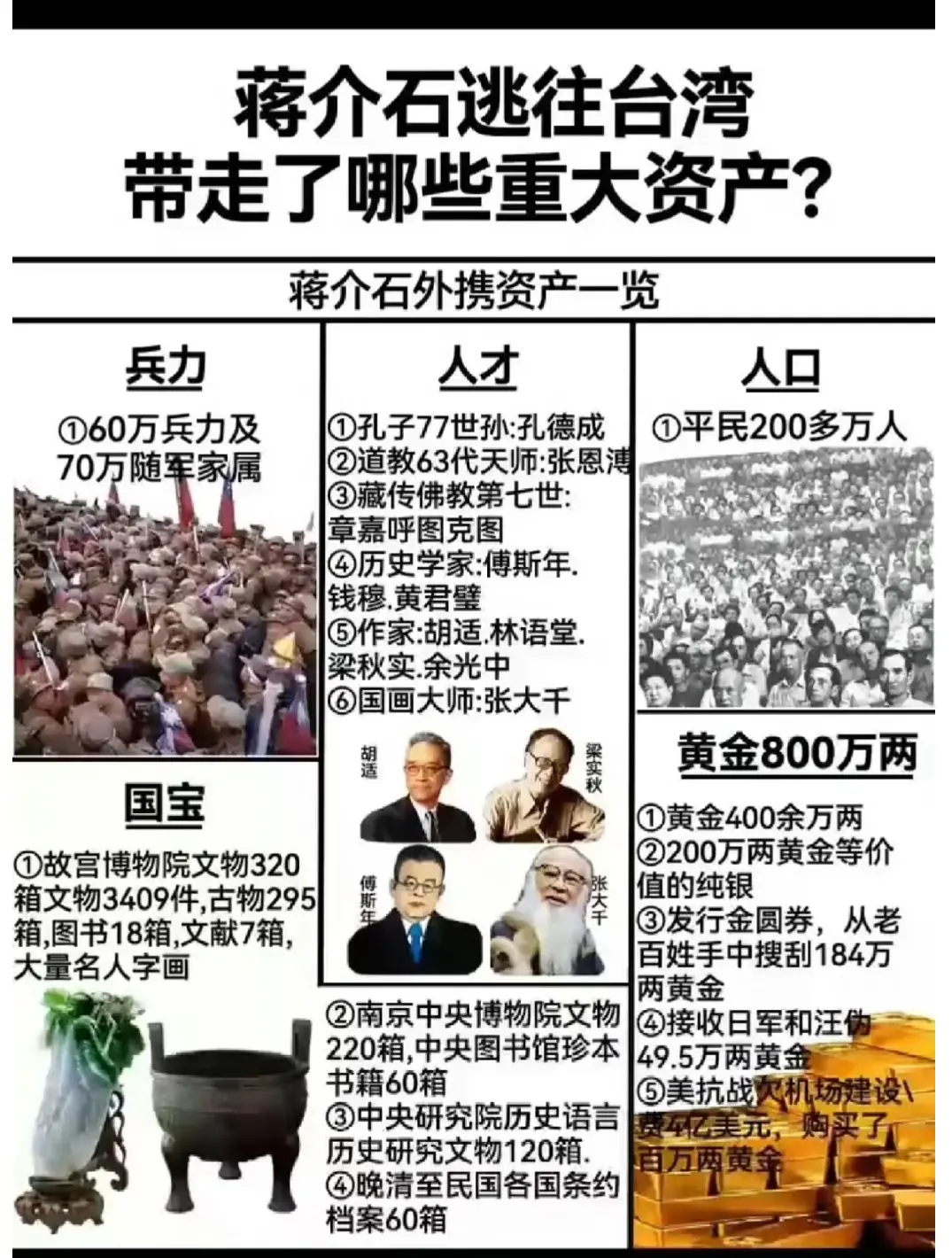

1975年,逃亡台湾的蒋介石因病而去世,入殓时身上穿了7条裤子,毛主席得知后就说了三个字。 1927年的“四一二”反革命政变之后,毛泽东最终决定带领共产党独立走上武装斗争的道路。 抗日战争时期,尽管国共两党一度合作建立抗日统一战线,蒋介石的独裁倾向和对权力的渴望未曾改变。战争胜利后,蒋介石尝试通过修三封信邀请毛主席到重庆谈判,企图独吞胜利果实,但实际上这是他的政治策略。毛主席决定不顾个人安全,前往重庆参与谈判,这也是两人最后一次会面。 会谈虽然最初表面和谐,但双方的根本分歧和争执最终导致了谈判的失败。蒋介石撕毁“双十协定”,直接导致了内战的爆发。这场斗争中,尽管蒋介石拥有装备精良的军队和美国的支持,但仍然未能抵挡住共产党的力量,最终败退至台湾。 蒋介石在败退台湾时,所带走的不仅是黄金和文物,更带走了对自己祖坟的忧虑。他担心自己的祖坟可能遭到报复性破坏,这种担心源于他在与共产党的长期斗争中,曾试图通过破坏毛家祖坟来打击毛主席。尽管这种行为未能得逞,但蒋介石心知其行为可能引来同样的报复。 然而,蒋介石的这种担心是多余的。解放后,毛主席并没有选择报复蒋家陵园,反而派人保护并维修了蒋家陵园。 在台湾,蒋介石怀有重返大陆的希望。这种机会似乎在抗美援朝战争期间出现,当时蒋介石认为美军的参与可能为他提供机会。但是,随着中国人民志愿军将美军推回到三八线,蒋介石的这一希望破灭,但他对美军的评价也随之改变,心中暗自窃喜美军的失败。 随着朝鲜战争的停战,蒋介石意识到,在中国人民解放军的强大面前,美国的支持也无法助他成功。这一认知加速了蒋介石对内政的转向,他开始更加注重台湾的建设和治理。 毛主席了解到蒋介石对家族陵园的重视,特意写信给蒋介石,表达保护蒋家陵园的承诺,以此释放和平与和解的信号。这封信对蒋介石产生了深远的影响,促使他重新评估两岸关系。 1957年,蒋介石派宋宜山以探望战俘的名义前往大陆,这是两岸关系中的一次重要接触。尽管最终这次接触未能达成具体共识,但它展示了双方在探索和平对话和解决台湾问题上的初步尝试。 20世纪60年代至70年代,中华民族面临的是分裂与和解的双重挑战。这一时期,涌现了不少为祖国和平统一不懈努力的爱国人士,其中曹聚仁先生是最为显著的一个。他频繁穿梭于两岸之间,力图为和谈铺路,寻求两岸关系的和解与进展。 曹聚仁与蒋经国有过多次深入的交流,并就和平统一的可能性进行探讨。通过不懈的努力,他促成了蒋经国与蒋介石之间的对话,并向蒋介石传达了中共方面的和谈条件。在这些磋商中,中共展示了极大的灵活性,从政治、军事到民生各方面都做出了重大让步。 然而,尽管有了曹聚仁的不懈努力,当时的国际与国内政治环境仍旧让蒋介石难以作出决断。随着时间的推移,蒋介石也感受到了生命的有限,他渴望能见到祖国统一的那一天。遗憾的是,曹聚仁在1972年去世,这一消息使得和平进程一度陷入停滞。 在曹聚仁去世后不久,为了缓和两岸关系,表明和平意愿,中共方面在1975年初特赦了数百名前国民党战犯,并允许他们自愿返回台湾。这一行动赢得了蒋介石的钦佩,并重新激发了他与大陆建立联系的愿望。 为进一步推动和谈,毛主席委托92岁高龄的章士钊赴香港与国民党方面沟通。不幸的是,章士钊在香港与世长辞,未能完成使命。尽管如此,中共的积极态度让蒋介石看到了和平的希望。 在章士钊去世后,蒋介石方面通过其他渠道尝试与中共建立联系,甚至邀请毛主席访问台湾。 然而,正当两岸关系似乎有所突破之际,1975年4月5日,蒋介石病逝。在他生命的最后时刻,蒋介石对蒋经国表达了坚持统一的愿望,并嘱咐其处理自己的后事,希望最终能安葬于祖国大陆。 蒋介石的去世对两岸关系产生了深远的影响。 在北京,毛主席对此消息的反应简单而深刻,“知道了”,这三个字背后蕴含了复杂的情感和对未来的不确定性。 蒋介石的离世让台湾问题的解决变得更加复杂,而不久后的1976年,毛主席也结束了自己波澜壮阔的一生。