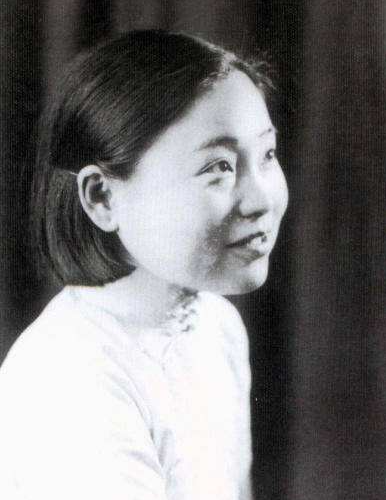

1925年,苏州富豪潘祖年走到了生命的尽头。临死前,他将刚满二十岁的孙媳妇潘达于叫到身前,奄奄一息地说:“你守寡两年,我知道你过得苦。可我还是有一事相求,你若答应便不能再嫁。”潘达于郑重地点点头,为潘家献出了余生。 1890年,潘家的长兄潘祖荫因病离世,留下了一生珍藏的无数宝物,其中尤以大盂鼎最为珍贵。无嗣的潘祖荫把这重担交给了他的弟弟潘祖年。 潘祖年为人谨慎而坚定,他深知兄长的遗愿,必须确保这些珍贵藏品安然无恙。潘祖年接管了兄长的珍藏后,便从京城小心翼翼地将这些藏品运回苏州的家中。 不久,潘家的大盂鼎的名声传到了两江总督端方的耳中。端方向来对珍稀古董有着浓厚的兴趣,尤其是对于有着重大历史价值的大盂鼎情有独钟。他试图通过各种方式接触潘祖年,希望能够从潘家手中得到这件珍贵的藏品。 潘祖年对端方的来访心知肚明,他礼貌而坚决地拒绝了端方所有的要求,无论是重金购买还是借口近距离欣赏,潘祖年都没有给端方任何机会接近大盂鼎。他坚守着对兄长的承诺,决不让这件家族之宝落入他人之手。 在家族传承上,潘家的情况颇为复杂。潘祖年虽有两子,但命运多舛,两个儿子均早逝。在无奈之下,潘家只得从堂兄弟家中过继了一个孙子潘承镜。 潘承镜成年后娶了丁素珍为妻,然而不幸的是,潘承镜也在婚后不久因病去世。在这个关键时刻,潘祖年决定让孙媳妇丁素珍改名为潘达于,由她来继承潘家的家业和珍藏。 潘祖年临终之际叮嘱潘达于守住家中的珍宝。 这一嘱托,如同重石压在年仅二十余岁的潘达于心上。她将所有文物严密锁存,藏在古老的宅院里,即使面对各路人士的求购,她始终不为所动。 1937年,抗日战争爆发,日军的炮火渐渐逼近苏州,潘达于面临了前所未有的挑战。在战火纷飞的日子里,她想到了将大鼎埋藏地下的办法以保护家族遗宝。她指挥木匠急制一只巨大的木箱,并联合家中的姐夫和八弟,趁夜色将两个古鼎放入木箱,埋藏在大堂下。她们小心翼翼地将方砖复原,力求不留任何痕迹。 不久,日军占领了苏州。潘家古宅成了日军搜寻的目标。据说潘家藏有不可多得的宝鼎,这使得日军数次派人翻遍了潘家。他们翻箱倒柜,甚至挖地三尺,但始终未能找到大鼎。潘达于此时已带家人避难至光福,留下的只有几个忠心的家丁在家中看守。即便日军屡次搜查,依旧一无所获。 到了1944年,时间已经过去许多年,那木箱因长期埋藏在湿润的土中而开始腐朽,最终导致覆盖其上的方砖坍塌。这一变故,使得埋藏的秘密几乎暴露。潘达于得知这一情况后,急忙从避难所赶回家中。她与家人连夜将大鼎重新挖出,转移到家中一间不起眼的小房间内,并用杂物掩盖。新中国成立后,那两件大盂鼎和大克鼎终于得以安全地露面。 决定捐赠这两件家传宝鼎给国家,对潘达于来说是一次重大的抉择。她理解这两件宝鼎不仅仅属于潘家,更属于整个国家,它们的价值应当被更多人共享和研究。于是,她写信给华东军政委员会文化部,表达了自己的意愿。信中,她详尽地描述了两鼎的历史与艺术价值,以及自己将它们捐献出来的决心。 接到潘达于的信后,上海市文物管理委员会立刻行动起来,派出了一支工作队伍前往苏州。在潘家的宅院里,他们被引领到一间不起眼的小房中,那里密封良好。工作人员小心翼翼地将大盂鼎和大克鼎从隐秘的角落中移出,运往了上海。 1952年,上海博物馆正式对外开放,大盂鼎和大克鼎作为展览的重点展品,吸引了无数学者与游客。潘家的无私捐赠成为了开馆仪式上的一个亮点。为了表彰潘达于的贡献,文化部部长沈雁冰亲自撰写了奖状,颁发给了她,并附上了一笔奖金。然而,潘达于并未将这笔奖金用于个人,而是全部捐献给了文化事业,她的高尚行为被广泛传颂。 几年后,1959年,当中国历史博物馆(现国家博物馆)在北京建成,面向全国招募馆藏时,上海博物馆在征得潘达于同意后,将大盂鼎送往了北京。此后,大盂鼎与大克鼎分别在京沪两地展出,直到2004年,两鼎为了潘达于百岁寿辰的庆祝活动再次会聚于上海。 2006年,潘达于老人逝世,她的名字被永久镌刻在上海博物馆的捐赠墙上,而她对国宝的保护与奉献的故事,也成为了一段传颂后世的佳话。