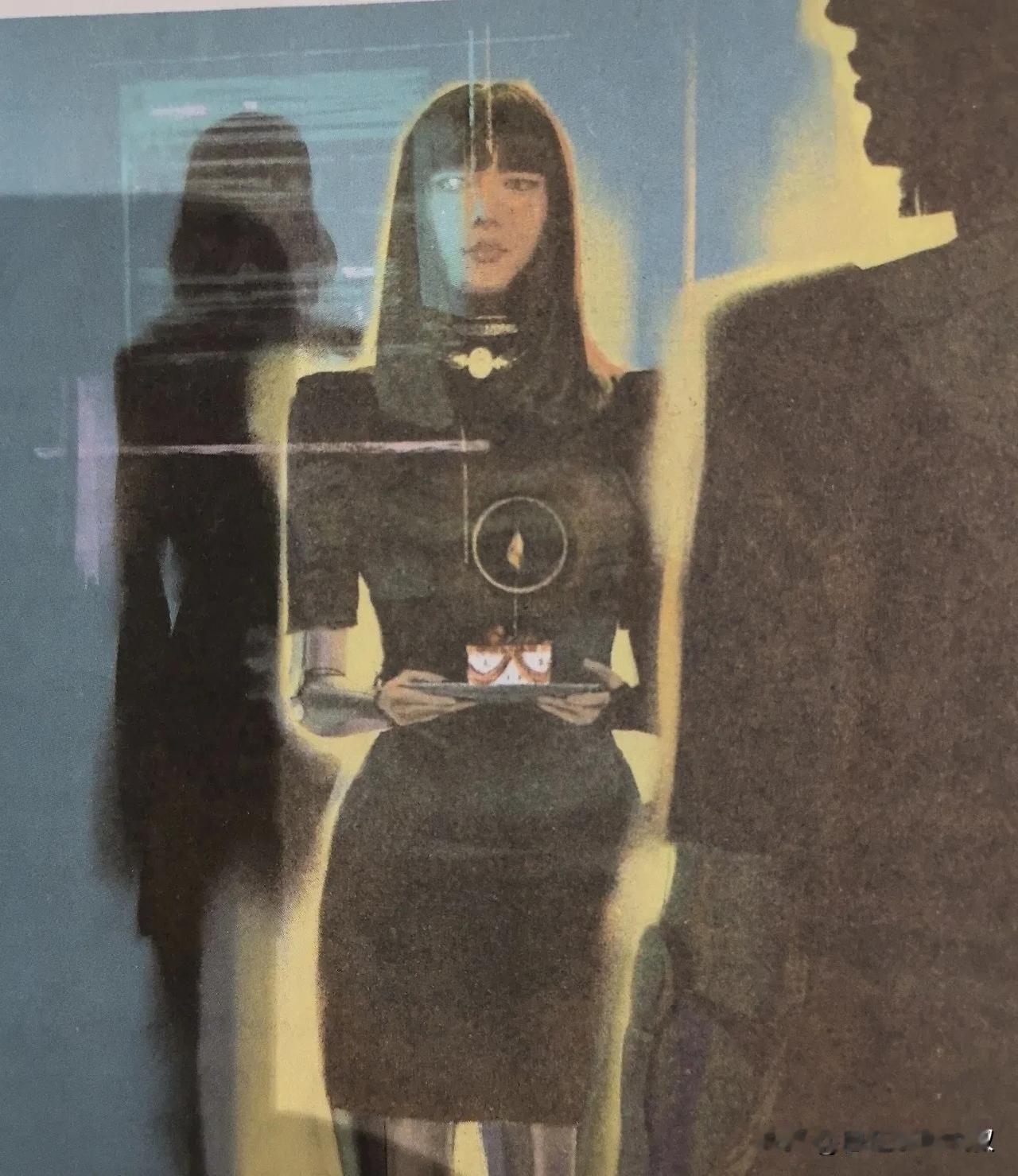

“被厌倦的美人”不仅是个体命运的寓言,更是社会权力与人性弱面的棱镜。或许真正的救赎,不在于抵抗厌倦,而是跳出他人定义的“美”之牢笼,在时光中雕刻属于自己生命力量。 一、英雄爱美女的文学艺术意象 1. “红颜薄命”悲剧性 中西文学中不乏因美貌而陷入困境的女性形象,希腊神话中,海伦引发特洛伊战、中国古典文学中的杨玉环关联的安史之乱的替罪者。美貌成为被争夺、被归咎的对象,最终导向毁灭。 2. “色衰爱弛”权力隐喻 美人被厌倦的本质,常映射男性主导的社会中,女性价值被物化为“观赏品”。当容颜衰老或新鲜感消退,依附于美貌的宠爱也随之消散(《长恨歌》中唐玄宗对杨贵妃的遗忘)。 3. 现代文学解构 当代作品试图打破这一叙事,例如《睡美人》(川端康成)通过衰老与记忆探讨美的虚无,或《使女的故事》揭露女性身体被工具化的残酷。 二、欲望的心理学悖论 美女的美色随年龄在剃减,英雄的欲望在增加。 1. 边际效应递减 人对重复刺激的敏感度逐渐降低,美貌的冲击力随熟悉感增加而减弱,导致“审美疲劳”。 2. 自我价值绑定外表的危险 若个体将自我认同完全建立在容貌上,一旦被厌倦,可能引发身份危机与心理崩塌,容颜焦虑症。 3. 投射与理想化破灭 追求者往往将完美幻想投射于美人身上,当现实中的瑕疵暴露,理想化形象崩塌,厌倦感随之而生。 三、社会文化批判 1. 消费主义下的“美丽陷阱” 社会鼓吹“颜值即正义”,却将美丽商品化:女性被迫不断维护外貌以维持价值,但终究难逃被更新鲜的“商品”取代的命运。 2. 性别权力结构的缩影 “厌倦”背后是支配者的特权——男性(或上位者)通过“厌倦”行使对女性身体的处置权,古代帝王废黜妃嫔。 3. 年龄歧视与女性困境 社会对女性“年轻美貌”的苛求,导致中年女性常面临“隐形化”,而男性年龄增长反而被赋予“成熟魅力”的褒义。 四、超越“被厌倦”的可能路径 1. 重构自我价值 将内在能力、智慧、品格作为核心认同,演员蒂尔达·斯文顿以独特气质突破年龄束缚,作家波伏瓦以思想魅力超越外貌评判。 2. 主动打破凝视 拒绝成为被观赏的客体,例如超模卡门·戴尔·奥利菲斯80岁仍活跃T台,重新定义“美”与年龄的关系。 3. 解构“美人”叙事 通过艺术表达反抗,如摄影师辛迪·谢尔曼用自拍摄影戏仿男性视角下的女性刻板形象,揭露审美规训的荒诞性。 五、创作灵感与延伸思考 故事创作方向:可设计一个“被厌倦的美人”觉醒后反杀权力结构的故事,或探讨AI时代“永生美貌”能否解决人性根本的贪婪与厌倦。 隐喻扩展: “美人”亦可象征一切被过度消费后遭遗弃的事物——如自然资源、文化传统,甚至爱情本身。