现在通常把临帖笼统说成“临摹”,实际上“临”与“摹”是两种不同的学习古人碑帖的方法。临,是拿纸在碑帖旁边,观看字的形势笔画来学写,好象“临渊”的“临”,所以叫做“临”;摹,是拿薄纸蒙在碑帖上,随着字的大小粗细而把它撮下来,好象摹画的摹,所以叫做“摹”。

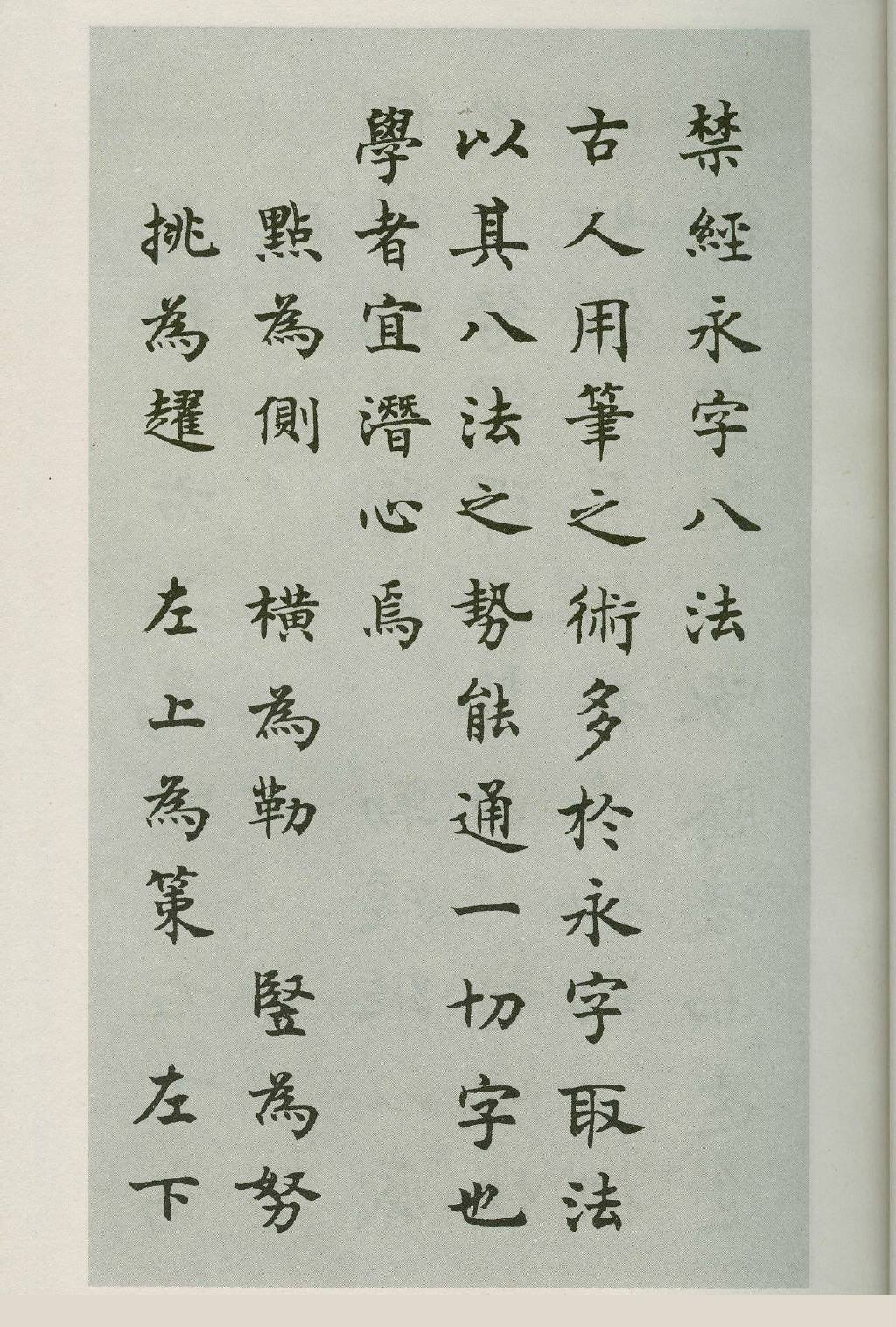

摹,还有一种办法,是用较厚的纸蒙在碑帖上,映在明亮的窗户上(现在可以映在窗户玻璃上)而摹撮下来。这种摹法,古人叫做“响搨”。“临”与“摹”,古人分得很清楚,正因为“临”与“摹”学习的效果是不同的。姜夔《续书谱》说:“临书易失古人位置,而多得古人笔意;摹书易得古人位置,而多失古人笔意。临书易进,摹书易忘,经意与不经意也。”学习古人碑帖,我们不主张多用摹的方法。摹书,好比鹦鹉学话,“得其所言,而不得其所以言”,摹,可以说是“得其所书,而不得其所以书”。摹,最不容易“经意”,不能领悟所致之由。临则不然,临时注意力是要集中的。否则,最低限度是所临的字不似原帖。我们在这里强调“临”。

“临”与“观”的关系,“观”应该在“临”之前。“观”,入于眼;“临”,出于手。唐太宗说:“皆须是古人名笔,置之几案,悬之座右,朝夕谛观,思其运笔之理,然后可以摹临。”谛观为摹临作准备,谛观是熟悉的过程,摹临是实践。学习书法,要把临看做是打基础,临的次数多一些,临的范围广一些,那么,基础就可以打得深厚一些。临要眼准手巧,眼之所得而能尽出于手,才能称之为善临者。

如果把临比做画画儿,它不是画像,求其毕肖;它倒有点类似速写,摄取精神。-当然,临是不要求速度的,即使是临到最熟的程度,也不会书写太快,相反,临有时运笔很慢。

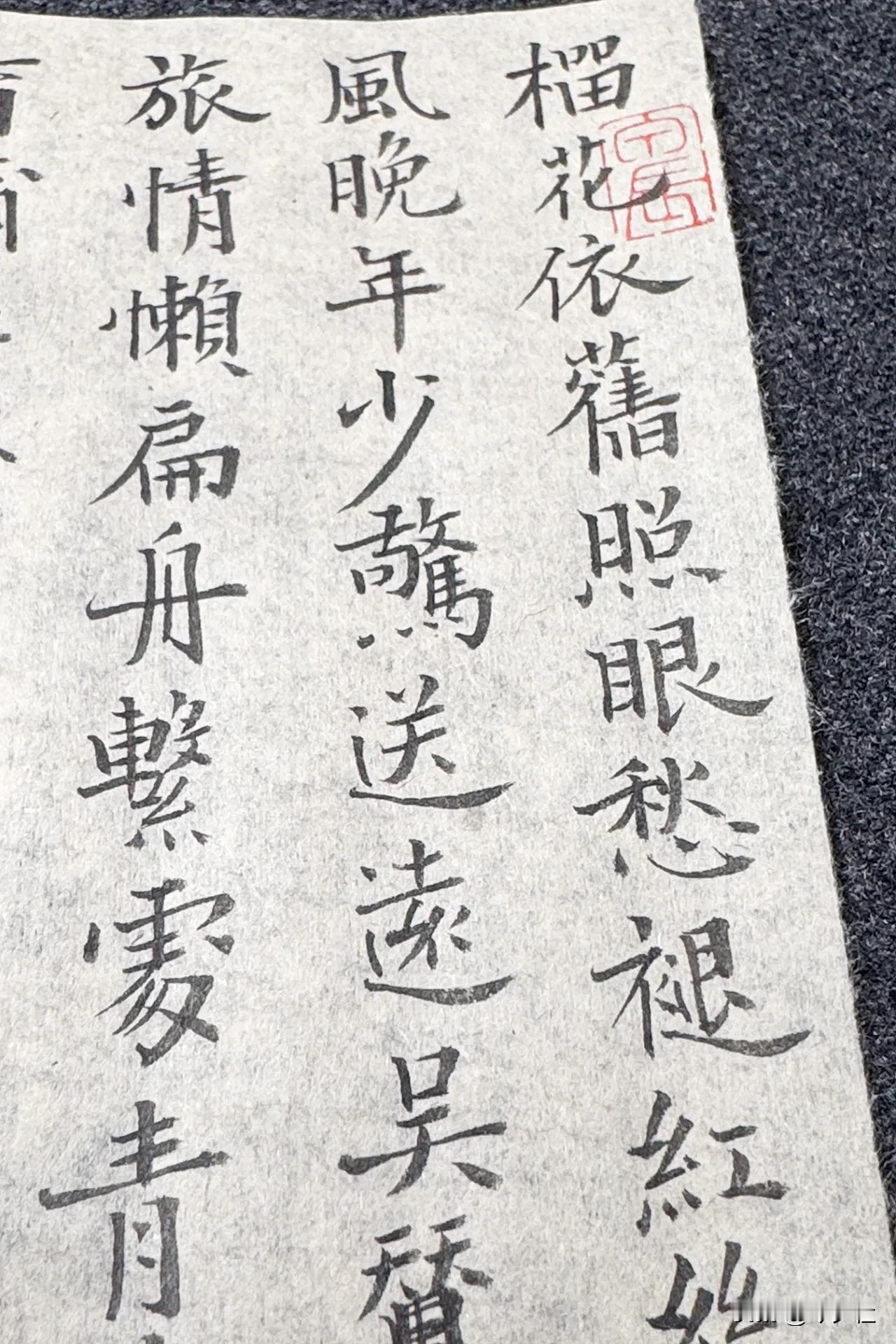

临的第一个要求是勤。历史上临帖做到勤的人颇不乏人,据《松江志》的记载,明董其昌“少好书画,临摹真迹,至忘寝食”。清何绍基学书,临摹之勤,在有清一代恐怕要算第一个人。他以学颜真卿为主,但是也兼学。早年仿北魏,以后才学颜书的。《清稗类钞》说他学颜,“悬腕作藏锋书,日课五百字,大如碗。横及篆隶。晚更好摹率更”。杨守敬说他“隶书学张迁,几逾百本。论者知子贞之书,纯以天分为事,不知其勤笔有如此也”。向燊说他“每碑临摹至百通或数十通,虽舟车旅舍,未尝偶间,至老尤勤”。两个不同时代的人,正好是一少一老,少者废寝忘食,老者从未偶间,两人都致力于一个勤字上。临写必须勤。读一部专著,要求通读;临一本碑帖,要求通临。有人临帖,挑选自己认为好的字、或是自己喜爱的字来写,写了也写得不多,甚至写了两遍便觉得熟了,腻了,这样,不但一个字学不好,而且通篇的精神更无从领悟。何氏每临一碑,多至百通不厌,他一定是在勤中尝到甜头的。

把碑帖放在面前,一个字一个字地临写,这可以叫做“面临”;离开丁碑帖,头脑里还保留了某帖某碑的某字形象,拿起笔来就可以写得很象,这叫做“背临”,或叫做“默临”,如同背书、默写一样。据说赵孟顺曾经背临过十三家的字,取出原作对照,没有丝毫不似之处。我们学写字,有时用手指头画空中,或在手掌里画,这样精神集中,也能学好一种字体。古人就有过这类事例。这也可以叫做“背临”。

但是,临不能到“心昏拟效之方,手迷挥运之理”的地步,昏迷失去了临的主动力。临最容易陷入被动地位,跟着古人亦步亦趋,让古人牵着鼻子走,这样必然临死了。唐李邕说得好,“似我者俗,学我者死”,这对死临的人是一个警告。我们再重复说一句,学书的人要把临看做是打基础,名碑古帖不过是我们打基础的“箕”与“裘”。

临要勤,因为临不能在短时间奏效。我们可以把临分为几个阶段来谈。

第一阶段是:一、真赝无别,二、学甲而似乙。

一、所谓“真赝无别”,真,指的是古人原作或碑帖;赝,指的是临者所临写的字。据说宋代米芾最善临摹,他曾向人借来古人书画,临摹完了,把真赝两种送给物主去挑选,竟使物主不能辨别哪个是真的,哪个是赝品。我们强调真赝无别的意思,是要求临者开始临时要象原作,越象越好,能以假乱真,基础结实了。

二、所谓“学甲而似乙”,从“面临”的角度来看,与原作距离较远了,甲不是乙,而为什么似乙呢?这是乙与甲之间必有共同基础的缘故,乙是由甲出来的。我们临写,出现了这类现象,应该承认取得了成绩,因为我们所临写的字中已经有了甲的基础中的一部分。古人学书,曾经有过这种事例。黄山谷说苏东坡少年时学习《兰亭》,所以苏字的姿媚象徐季海。等到他喝多了酒而放荡不羁的时候,忘记了追求字的工拙,写出来的字特别瘦劲又象柳诚悬。到了中年,苏东坡喜欢学颜鲁公和杨风子,但“其合处不减李北海”。苏学《兰亭》,为什么一时象徐,一时又象柳?徐、柳、颜、杨、李他们都有一个共同基础-二王。

第二阶段是:专注一端,以究其难。

《荀子·大略篇》有“善学者尽其理,善行者究其难”两句,我们把它用到学习书法的方面来也颇合适。我们初次接触一部帖,对它很生疏,比如说,它的运笔之理不是一见马上就能了解的,其中的难点不少,于是要反复推敲,多次执笔实践,在书写实践中逐步会穷根究底,为我所用。这才是善学善临。一帖之中有难点,此帖与彼帖的难点也不一样,难点往往是它们的各自特点,临摹时可以采用各个击破的办法,先分临而后合用,最后,都来笔下,左右逢源了。有人认为清代何绍基所临诸碑,没有一通与原碑完全相似的,何是以已法临古。殊不知何氏临写最勤,他最善于抓住一碑的特点--对他来说,可能是难点,十通百通地临摹下来。把特点分开来学,“或取其神,或取其韵,或取其度,或取其势,或取其用笔,或取其行气,或取其结构分布”。这种专注于一端的临摹碑帖的方法,仍然可以说是打基础。打基础,是要“兼撮众法,备成一家”的。

第三阶段是:“专工”与“博涉”。

学习书法,开始时应该要求专工,逐渐博涉。专临某一家,即使学得很好,但终究是追随人后,不能超过。学一家字,达到精熟的程度,也不过当了一个智永和尚。智永全守逸少家法,平淡无奇。因此,专工虽然承认它“工”,但这" 工不是高水平,还要进一步用博涉把它解脱出来。如果“专工”指的是立宗开派、独树一帜的,那不属于“临”的范围。孙过庭在《书谱》里指出“专工小劣,博涉多优”,专工与博涉有优劣之分,这种说法用到临摹方面也是可通的。我们还要明确指出:没有专工,不能博涉。博涉要以专工为起点,再迈入“第二个专工”-别开蹊径。这是“临”的昇华。

第四阶段是:“刻意求工”与“贵在神似”。

专工是“工”,博涉也要“工”,对“专工”说来,博涉是“多工”。我们对“临”的一个总的要求是一个“工”字。前面说过,临时要精神集中,我们在这里提出“刻意求工”,“刻意”有“精神集中”的意思。临时,一笔一画都不能马虎,写出来,经得起与原碑帖对照,经得起细细分析。庖丁解牛,目无全牛,是从“解”的观点来看待牛的。当他看见有“难为”之处,他很懂得“动刀甚微”,然后才能顺利地“傑然已解,如土委地”。我们临写时,从“临”的角度来看待字,也应该有“目无全字”的分析观点,遇到“难为”(即上文所说的“难点”)处,更应该“动笔甚微”。“甚微”是受“刻意”所指使的举动。当然,写字与解牛还是有区别的。解牛,目的是“解”;临帖,则先由“解”而终归于“全”。艺术上的“全”是整个作品的调和统一的美,所以临帖首先提出要“刻意求工”。“凡学书,须求工于一笔之内,使一笔之内,棱侧起伏,书法具备,而后逐笔求工,则一字俱工;一字既工,则一行俱工;一行既工,则全篇皆工矣,断不可凑合成字”。临是既要求工,又要求全的。“工”与“全”分,“工”,包括字工、行工、篇工;“工”与“全”合,“全”则在“工”之中,所以说“工”是“临”的总要求。

“工”是相对的,没有绝对的工。既是相对,就有高低之分。临帖,形似是工,神似也是工。形似与神似相比,形似易,神似难。董其昌有一段话:“临帖如骤遇异人,不必相其耳目手足,当观其举止笑语,精神流露处,庄子所谓目击而道存者也。”相其耳目手足,是求形似;观其笑语精神,是求神似。董氏用目击道存的哲理说明神似之高第。

专注一端,“一端”往往是“神”之所在处。唐太宗谈他临写的经验,说:“今吾临古人之书,殊不学其形势,惟在求其骨力,而形势自生。”“骨力”属于“神”,抓住了神似,而形似也能随之解决了。临,先注一端,渐及他端,最后则能得“全神”。前面讲的何绍基临摹方法,就是他向着追求得全神方面的努力。古人临帖,强调贵在神似。“神似”是临帖达到“似且不似、不似而似”的阶段。神,固然难以琢磨,但也不是看不见、抓不着的东西。比如说,苏东坡的字以“丰腴”著称,有的书评家说他用墨过丰,殊不知东坡学平原之“神”表现在一个“丰”字上,苏得颜之一端,并出以新貌,自有风神。