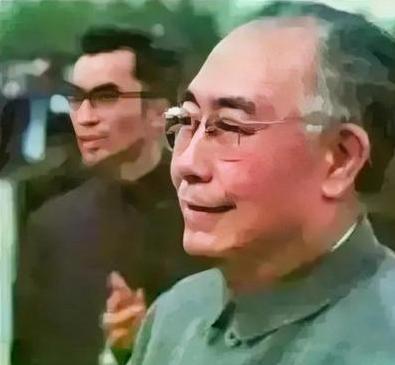

1992年,吴德患上了一种罕见的血液病而住进医院。医生在给他办理住院手续时,决定给他按照副部级的医疗待遇办理,可吴德的女儿吴铁梅却心存疑虑,要知道这个级别可比以往的职务级别差了不少。 1992年初的一天,吴德躺在北京医院的病床上,面色苍白。医生刚刚告诉他检查结果——患上了血液病。站在病床旁的长女吴铁梅握着父亲的手,心中五味杂陈。 "吴老,根据您现在的情况,我们准备按照副部级医疗待遇来办理住院手续。"主治医生翻看着手中的档案,语气平静地说道。 吴铁梅闻言眉头微皱。副部级?这个待遇级别与父亲曾经的职务相去甚远。她的思绪一下子回到了12年前。 1980年,在十一届五中全会上,时年67岁的吴德主动提出了辞职申请,很快便获得了批准。那一次会议,不仅是吴德,还有国家副主席汪东兴、北京军区司令员陈锡联以及国务院副总理纪登奎,这几位高级领导人都一同辞去了职务。那时的中国正处于改革开放的初期,新旧交替之际,一批老同志选择了退出历史舞台。 辞职后,吴德回到了东交民巷的家中,开始了深居简出的生活。曾经车水马龙的宅门,如今变得"门可罗雀"。与外界的联系越来越少,吴德的生活圈子也随之缩小,几乎就只剩下了家人。吴铁梅在档案馆工作,常常抽时间回家陪伴父亲,而她的妹妹则成为了一名医生,因工作繁忙,回家的次数相对较少。 "爸,这个待遇级别太低了,您曾经可是..."吴铁梅低声对父亲说道。 吴德微微摇头,示意女儿不要多言。十二年的深居简出,让这位曾经的高级领导人已经习惯了淡泊宁静的生活。但吴铁梅清楚,按照副部级待遇办理,不仅意味着医疗条件的差距,更关系到费用结算问题。普通的医疗通道对于治疗父亲这种罕见的血液病来说,可能存在诸多局限。 回到家中,吴铁梅翻看着父亲的旧照片和档案材料,思考着如何为父亲争取更好的医疗待遇。作为长女,她深知自己肩上的责任。父亲的血液病需要专业的治疗条件,而医疗费用也是一个不小的数目。 经过反复思考,吴铁梅终于下定决心为父亲争取应有的医疗待遇。她向一些父亲的老同志请教,寻求解决办法。一位老同志给了她明确的指点:"写一份恢复国家领导人待遇的申请报告,我可以帮忙递上去。" 在这位老同志的帮助下,吴铁梅的申请很快得到了组织的批准。吴德的医疗费用改由国家卫生部直接结算,这意味着他将获得更全面、更专业的医疗服务。 1992年夏天,身体状况略有好转的吴德来到了北戴河疗养。恰巧,外贸部部长李强也在北戴河疗养,两人竟成了邻居。李强的儿子李延明经常来拜访吴德,两人聊得格外投机,特别是关于"文革时期"的话题。吴德讲述着那段历史,李延明则专注地倾听,不时记录下重要的细节。 "这些历史应该被记录下来,"李延明后来将这些谈话内容告诉了时任中央党史工作领导小组副组长的邓力群,"吴老的记忆非常清晰,很多细节都是珍贵的历史资料。" 邓力群当时正主持编撰《当代中国》丛书和《中华人民共和国史稿》,他立即意识到这些口述历史的价值。在他的安排下,一组记者来到北戴河,对吴德进行了系统的采访,将他的讲话内容详细记录整理。 就在吴德在北戴河疗养的同一年,远在法国南特大学附属医院,一位名叫吴德沛的中国医生正埋头研究血液病的诊治技术。吴德沛1992年8月被苏州医学院附属第一医院派往法国进修,当他看到那里血液科完备的诊疗设施时,深受震撼,立下决心要将先进技术带回中国。 吴德沛废寝忘食地学习,对每个骨髓移植病人的病程、治疗方法都认真记录。整整20个月里,他积累了几乎装满行李箱的笔记本,铭记着宝贵的血液病知识,为日后在中国开展相关工作奠定了坚实基础。 命运的齿轮就这样悄然转动。在吴德接受治疗和讲述历史的同时,吴德沛正在为中国血液病患者的未来而努力。两条看似平行的生命轨迹,以血液为媒介,在历史的长河中形成了独特的呼应。 1995年11月29日,吴德在北京去世,享年82岁。他的离去标志着一个时代的终结。然而,他所讲述的历史并未随他而去。2003年12月,在吴德去世8年后,他的口述史终于正式出版,为后人留下了宝贵的历史记忆。 而另一方面,吴德沛回国后的事业蒸蒸日上。21世纪初,他在华东地区率先开展造血干细胞移植工作。2001年,他带领苏州大学附属第一医院血液科成功实施了江苏省首例非血缘骨髓移植术,将来自台湾的骨髓成功移植给江苏姑娘陈霞,挽救了她的生命。这场跨越海峡的生命接力,轰动了海峡两岸及全球华人社会。 从此,吴德沛及其团队声名远扬,越来越多的血液病患者前来就诊,甚至有不少患者从国外慕名而来。至今,吴德沛教授领导开展的造血干细胞移植术总量已超过7000例,患者长期生存率已接轨国际先进水平。