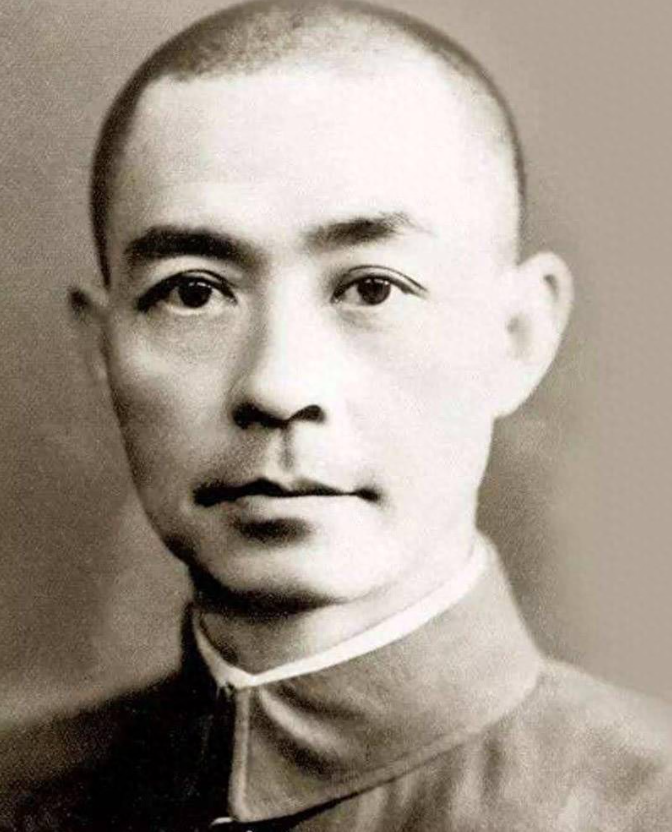

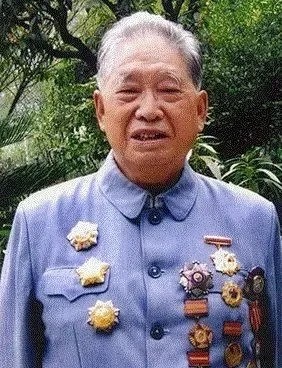

1960年,北大才女王承书留下一封信,便抛下丈夫孩子离开,从此杳无音讯。直到17年后,她顶着满头白发回来,孩子们抱着她失声痛哭:“母亲啊,这些年辛苦你了!你是我们的英雄!” 离开多年,北大才女究竟做了什么,会让儿女如此感动? 王承书出生在一个富裕的家庭,但和众多富家子女相比,王承书却显得别具一格,从小对理工科的痴迷程度,让父母感到震惊,女儿在这方面展现出的惊人天赋,引起了父母的重视,于是在父母的着重培养之下,王承书一路研学苦读,考上了燕京大学的物理系,成为当时班级中唯一一名女学生。 在那个年代,女孩能够读书就已经让人感到很不可思议了,但王承书却凭借自己的实力打消了所有人的质疑,最终以优异的成绩,获得了燕京大学的青睐与认可,受到邀请留在学校中承担教学工作。 在战火纷飞的日子里,外界的一切似乎并未让王承书对知识的热情有所衰减,上世纪三十年代,她结识了日后的丈夫——张文裕。 在丈夫的支持下,王承书决定留学美国继续深造,经过不懈的努力,王承书的付出和真诚深深打动了美国众多大学,随后开始了自己的留学生涯,踏入物理学的研究领域,成为了美国高校中的知名人才。 扎实的知识基础和敏锐的洞察能力,让王承书在研究的道路上一路披荆斩棘、过关斩将,创下了一个又一个辉煌的成就,于是美国方面将王承书送到了普林斯顿研究院,有了这样一个卓越的平台,王承书在研究的道路上进步飞速。 学业和事业方面王承书取得了瞩目的成就,可最让她放心不下的,就是大洋彼岸的祖国和亲人,如今新中国已经成立,自己究竟是要继续专攻研究,获得更大的成就,还是要重返故乡,报效自己的祖国呢? 王承书的选择没有让任何人失望,即便美国给出的条件更加丰厚,即便当下百废俱兴的新中国无法为科研学者提供像美国这样优异的研究环境,可王承书没有一丝犹豫,婉拒了美国抛出的橄榄枝,向他们表达了自己想要回归祖国的强烈意愿。 回国的道路并非一帆风顺,面对美国层层阻拦,王承书始终没有气馁,淡泊明志或许是他这几年最真实的写照,面对软硬皆施的美国,他从未有过一丝畏惧。 终于,在1956年,王承书多年以来的梦想终于成真,坐上了重返故乡、承载着自己无限憧憬与愿望的轮船,从美国抵达香港,又从香港回到了大陆。 先前经历的一切艰辛与苦难,在这一刻看起来,似乎都是值得的,研究受挫她没有掉过眼泪,受到美国人刁难的时候她也没有哭泣,但回到自己心心念念的故土,她再也抑制不住内心的情感,眼角流出了激动的泪水。 回国之后,王承书立刻调整好了自己的状态,积极投入到科研工作中,来到北京大学任教,成为物理研究所的研究院。 但两年之后的一个选择,突然打破了原本平静的生活。 在收到相关通知的时候,她才得知国家如今正在积极筹建核聚变研究室,但此前却没有任何相关经验,即便是留洋归来的自己,曾经从事的也是空气动力学方面的物理研究,虽然二者有一定关联,但严格意义上来讲,其中的跨度非常大。 如今国家面临困难,身为中国人的自己又怎么坐视不管,王承书像当年选择回国一样,这次仍旧没有一丝犹豫,毅然决然地回应道:“既然要做出新的尝试,那我就不妨成为这个进行尝试的人。” 她立刻动身,率队前往苏联攻克难关,功夫不负有心人,经过两年多的努力,终于弥补了我国在核聚变领域的空缺。 但在这之后,我国面临的形势却十分严峻,中苏关系破裂,而美国又虎视眈眈伺机而动,研制原子弹的决定不能再拖了。 国家做好相应的部署后,众多科研学者便积极响应号召,而王承书便是其中之一。事态之紧迫,让她来不及和丈夫孩子好好道别,只能留下一封信,全身心地投入到原子弹的研究当中。 五年的时间,一千七百多个日夜,在王承书等一众科研人员的努力之下,我国独立自主研制原子弹的伟大计划,终于圆满收官,看着在罗布泊上空缓缓升起的蘑菇云,这几年以来经历的一切辛酸,都迎来了回报。 五年的时间,说长也长,让王承书两鬓都长出了白发,可说短也短,让王承书聚精会神搞研究的王承书,似乎都没感觉到岁月的流逝。 1994年6月18日,王承书永远地离开了我们,临终之际,把自己的资产全部捐赠给了希望工程,活着报效祖国和人民,如今离开了,心里最牵挂的,仍旧是祖国和人民 。