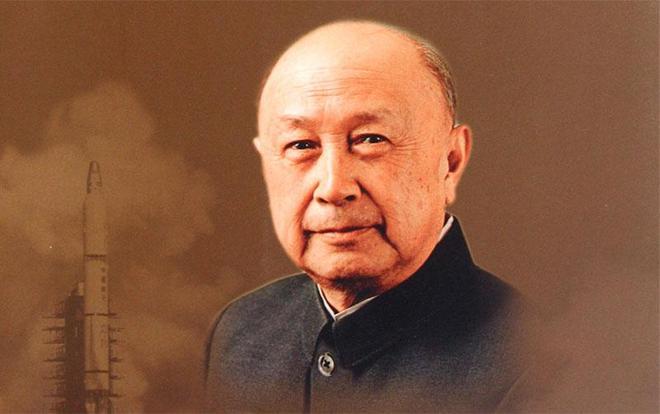

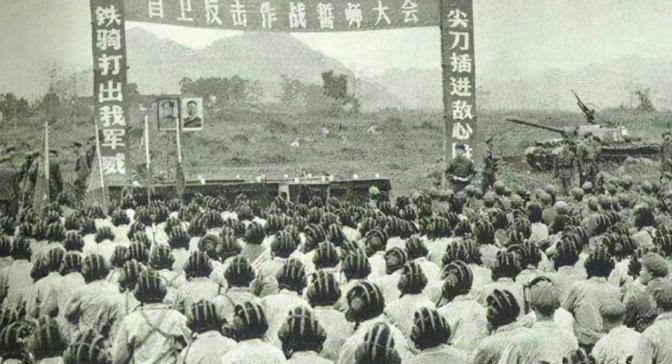

[太阳]1956年,钱学森受邀参加了秘密会议,提出:“我国应该组建火箭军”!最后为何被拒绝了? (信息来源:澎湃新闻1.2“火箭军”之名从哪儿来:1956年元旦由钱学森提出) 1956年,一位科学家提出一个极具魄力的想法,那就是建立一支“火箭军”,不过,这个响亮的名字并没有被采纳,最终定名为听起来更为含蓄的“第二炮兵”,这一选择的背后,蕴含着深远的战略思考,同时也预示着中国未来的发展方向。 二战结束后,世界局势发生了巨大变化,科技进步加速了军事发展,各国都把建设现代化的军队放在了重要位置,当时,新中国刚刚成立,面临着很多困难,加强国防力量建设就显得特别重要,毛泽东主席很有远见,决定发展原子能事业,这为我们建立强大的国防打下了坚实的基础。 1956年,一个高度保密的会议举行。刚回国的钱学森满怀热情地建议组建一支专门的“火箭军”,他坚信中国能够建成这支强大的队伍,然而,周恩来总理考虑到当时的实际情况,认为“火箭军”这个名字过于引人注目。 那时候的中国,综合实力还不够强大,不宜过分张扬,以免引起国际社会的过度关注和误解,同时也要维护新中国爱好和平的国际形象,因此,周总理建议将这支部队命名为“第二炮兵”,这个名称更加低调,也更符合当时的国家状况。 那一年,为了国家的安全,国防部专门成立了第五研究院,并请回了钱学森先生担任院长,他负责带领大家研究导弹技术,这为未来的第二炮兵部队打下了坚实的技术基础,1957年,第二炮兵部队正式组建,但起步阶段面临着资金短缺、技术不足和人才匮乏等许多困难,因此最初的二炮规模不大,力量还比较薄弱。 刚刚成立的第二炮兵部队困难重重,资金短缺,技术水平不高,缺少专业人才,然而,这支队伍的建立如同播下一颗充满希望的种子,即便在逆境中也顽强地开始发展,第一个“地地导弹训练大队”的成立,象征着中国导弹部队从零开始起步,虽然规模尚小,基础薄弱,但它寄托着中国导弹事业光明的未来。 1960年,“东风一号”导弹成功发射,象征着中国导弹技术取得了重要进展,为后来的火箭军建设增添了活力,三年后,火箭军初步形成战斗能力,但还需要继续发展,提升实力。 随着“东风二号”等一系列导弹研制成功,火箭军的打击能力和战略威慑力显著增强,尤其原子弹的成功研制,为火箭军配备核弹头提供了前提,使它成为真正的战略力量,火箭军的规模也在不断发展,人员数量和武器装备水平不断提高,在军队中的作用日益凸显。 虽然如此,战略导弹部队始终保持着不张扬的姿态,对外信息也很少,集中精力加强自身建设,默默积累实力,提升作战能力,改革开放后,火箭军的前身,也就是第二炮兵部队的战略定位和任务也跟着变化了。 他们努力学习并吸收国外的先进技术,同时自己研发新的导弹武器,为了培养人才,他们还建立了完善的教育体系,可以说,在科技创新和人才培养上,二炮都取得了很大的进步,1984年的国庆阅兵式上,第二炮兵部队第一次公开亮相,向全世界宣告了中国拥有战略导弹力量,不过,当时他们的名称仍然是“第二炮兵”。 时间走到2015年,中国实力显著增强,中央军委决定把第二炮兵更名为火箭军,与陆军、海军、空军一样,成为一个独立的军种,这实现了钱学森最初的设想。这次更名代表着中国的战略力量提升和转变,也显示出中国保卫国家安全和战略利益的决心和能力,现在的火箭军,装备先进,拥有东风系列导弹和巡航导弹等武器,其中东风-41洲际导弹更是中国重要战略武器的代表。