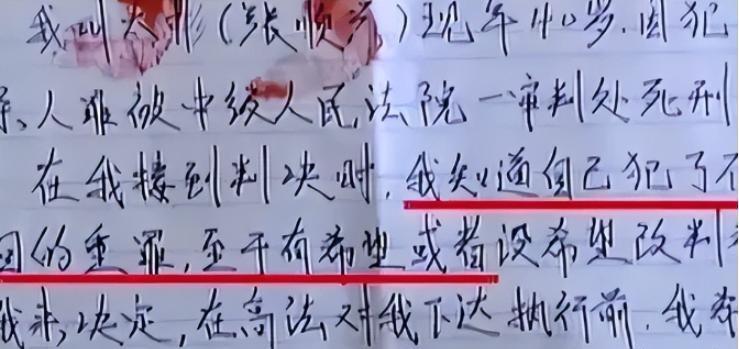

“谢谢啦,我走了。”2005年,一青年男子笑着走进刑场对着母亲和妻子说。待审判官正要抬手行刑,他竟又突然大喊:“我死后,请将我的身体捐给有需要的人”。 2005年的一个深秋夜晚,河南偃师市郊外的小煤矿里,昏黄的灯光在煤尘中摇曳,空气里弥漫着呛人的味道。张顺兴坐在简陋的宿舍里,手里攥着一把生锈的铁锹,眼神空洞而愤怒。 几小时前,他刚和工友老梁大吵一架,那是他最后一次试图要回自己借出去的1200块钱——对他来说,这不是一笔小数目,而是攒了半年、打算给母亲买药的救命钱。可老梁却冷笑一声,吐出一句:“借钱?啥时候的事儿,我咋不记得?” 那一刻,张顺兴只觉得胸口像被重锤砸中,耳边嗡嗡作响。他猛地站起身,铁锹挥了下去,血溅了一地。夜色掩盖了这一切,却掩不住他心底涌起的疑问:为什么善良总换来背叛?他不知道,这只是他坠入深渊的第一步。 张顺兴并不是天生的恶人。1966年,他出生在河南洛阳一个贫穷的农村,父亲早逝,母亲靠着几亩薄田拉扯他和两个姐姐长大。小时候的他瘦弱却倔强,村里人总夸他懂事——帮母亲挑水、劈柴,甚至还用破旧的课本自学认字。 可命运从不眷顾穷人,初中没念完,他就辍学扛起了生活的担子。20多岁时,他娶了个贤惠的妻子,日子虽苦,却也温馨。他常对妻子说:“等我攒够钱,咱们就开个小店,再也不用看人脸色。”那时的张顺兴,满眼都是对未来的憧憬。 然而,现实像一把无形的刀,慢慢削去他的希望。1998年,他在建筑工地干活时,因工头克扣工资起了争执。工头醉醺醺地骂他,还扯上了他母亲,言语不堪入耳。张顺兴气血上涌,一拳砸了过去,没想到对方头破血流,倒地不起。 那一刻,他愣住了,手抖得像筛糠。法院判他故意伤害罪,8年有期徒刑。妻子哭着说会等他,母亲颤巍巍地叮嘱他好好改造。他咬着牙进了监狱,心里只有一个念头:熬过去,就能重新开始。 出狱那天是2005年3月,天空灰蒙蒙的,像极了他此时的心情。39岁的张顺兴头发已有些花白,背也微微佝偻。他回到村里,却发现一切都变了——村民用异样的眼光看他,妻子虽没走,却因多年操劳瘦得只剩骨头,母亲的病更重了。 找工作四处碰壁后,他只能去私人煤矿干活。那是个连安全帽都发霉的地方,每天从矿井出来,他都像从鬼门关走了一遭。可他不怕死,只怕日子再没盼头。直到老梁的出现,让他以为黑暗里终于有了光。 老梁是煤矿里的话匣子,个子不高,却总能逗得大家伙儿乐呵。他和张顺兴搭档干活时,常拍着胸脯说:“兄弟,有啥难处跟我说,咱俩谁跟谁啊!”张顺兴信了,把他当成了患难之交。那天,老梁红着眼找到他,说父亲得了重病,医院催着交钱,求他借1200块。 张顺兴二话不说,把攒下的钱全掏了出来,连母亲的药都推迟了买。他拍拍老梁的肩,低声说:“救命要紧,别急。”老梁连声道谢,拍着胸脯保证一个月就还。 可一个月过去了,老梁没提还钱的事儿。张顺兴不好意思催,直到有天在矿上听人闲聊,说老梁前阵子在镇上赌钱输得精光。他心里一沉,找到老梁对质。对方却翻了脸,嬉皮笑脸地说:“啥钱啊?你记错了吧!”张顺兴攥紧拳头,声音发颤:“那是我妈的药钱,你咋能这样?” 老梁冷哼一声,转身就走。那一刻,张顺兴眼前闪过母亲咳嗽的模样,闪过妻子熬夜缝补的背影,闪过自己这些年受的委屈。他再也忍不了了。 争吵发生在宿舍外,月光冷冷地洒在地上。老梁骂得难听,张顺兴红了眼,抄起铁锹砸了过去。一声闷响,老梁倒下了,血淌了一地。他呆呆地看着,脑子一片空白。 可愤怒没停,他想起了那些伤害过他家的人——姐夫郭松旺曾因宅基地纠纷打过母亲,邻居余秀莲多年前也因琐事羞辱过母亲。他像着了魔,提着带血的铁锹,接连杀了两人。杀完后,他瘫坐在地上,喘着粗气,喃喃道:“都该死……都该死……” 几天后,张顺兴被捕了。他没跑,也没躲,平静地走进警局,自首了全部罪行。2006年6月19日,洛阳市中级人民法院判他死刑,剥夺政治权利终身。 他没上诉,低着头说:“我认了。”行刑那天是2005年11月,刑场外秋风瑟瑟,母亲和妻子站在远处,泪水模糊了视线。他回头笑了笑,轻声说:“谢谢啦,我走了。” 审判官举起手,正要下令,他却突然喊道:“等会儿!我死后,请把我的身体捐给有需要的人!”所有人都愣住了,那一刻,这个满手鲜血的人,眼中竟闪着一丝微光。 张顺兴的器官最终救了6条生命,其中包括一个患肝衰竭的孩子。他的故事传开后,有人唾骂他残暴,有人却感慨生活的无情。 社会学家指出,当时的刑释人员再融入社会极为困难,就业歧视和心理压力往往让他们走上极端。 而张顺兴的悲剧,正是这种现象的缩影。