【 #女生1年为48位陌生人写悼词# 】00后留学生崔馨月的另一个身份,是一个业余撰稿人。去年,她偶然踏入“悼文写手”这个特殊的领域,用文字为48位网友的人生画上句号。

【“你文笔好,帮我儿子写份悼词吧”】

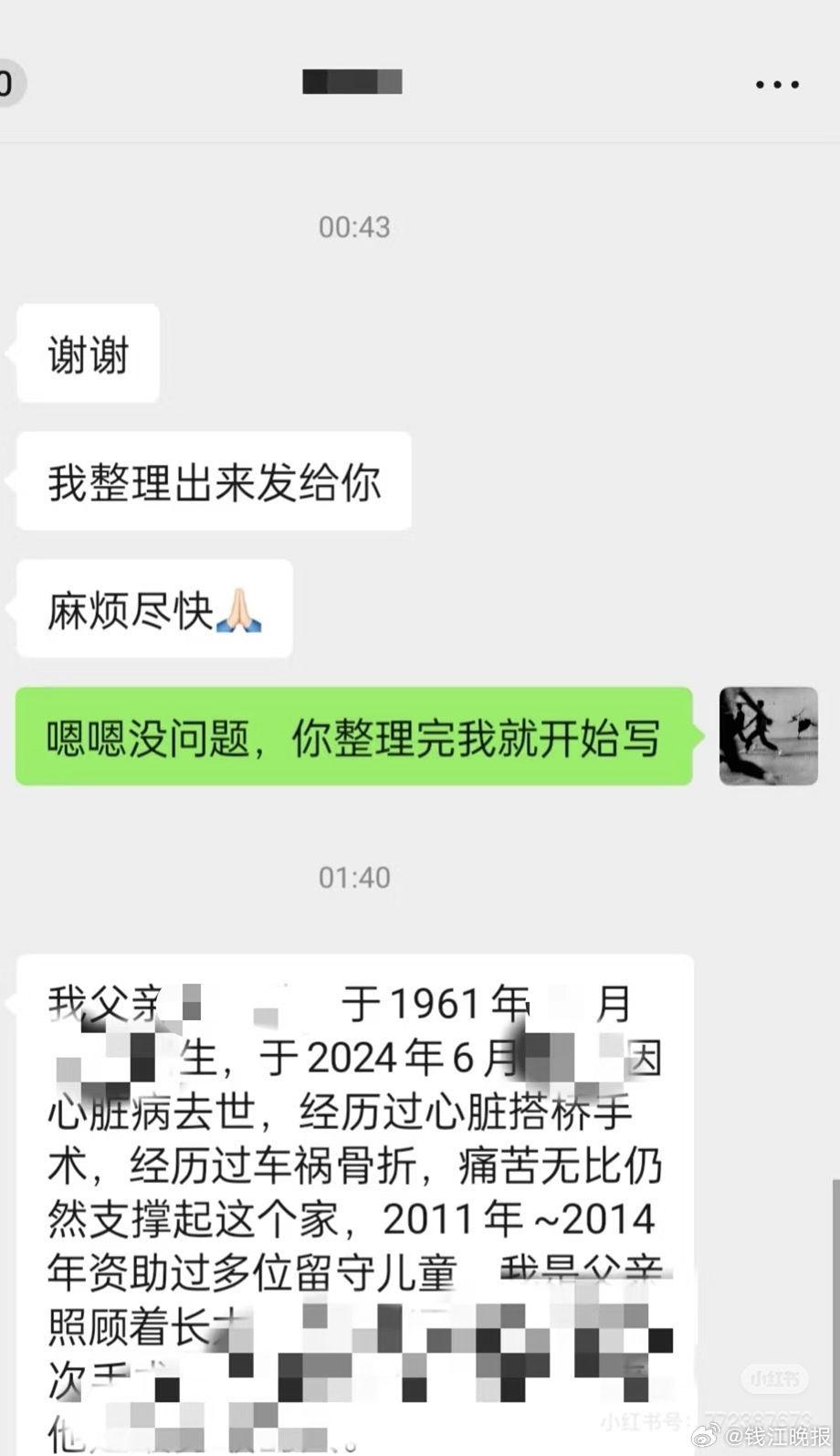

去年3月,柏林的夜晚,崔馨月的微信震动,一个遥远的名字的对话框浮起:“闺女,你文笔好,给大志写份悼词吧,帮大叔一个忙。”

发信息的是一位保安大叔,是七年前,崔馨月高中时在国内参加作文比赛时认识的。

“我当时忘了带准考证,急坏了。”就在崔馨月一筹莫展的时候,当时正是这位保安大叔,主动上前询问情况。他让自己的儿子大志,骑着电动车带崔馨月回酒店取准考证。

“顺利赶上了考试!”比赛之后,崔馨月提着水果去向保安大叔道谢,也加上了微信。

虽然是联系不多的“点赞之交”,但大叔在朋友圈的点点滴滴,记录着这家人在一座城市的打拼七年。后来保安大叔辞了工作,开了一家小店,住了新房,大志也很争气,生活也有了新奔头。

“但意外和明天,总是不知道谁先到达,”崔馨月后来才知道,大志比自己大几岁,一次篮球运动后发现身体不舒服就医,后被确诊为癌症。

病痛、艰辛、愁楚,笼罩了这家人,保安大叔依旧很坚强。苦苦支撑了许久,他没有等来幸运,而是在悲痛中送走了儿子。

“第一次写悼词,我查了很多很多资料,从怎么写悼词开始。”怕写得不好,崔馨月再一次登门见到了保安大叔。

崔馨月还记得,失去儿子后,他用很平静的状态,一张张翻看照片,挑出一张适合的遗照。他叨叨起早年家里条件不好,孩子也很少拍照,“翻箱倒柜也找不到一张大志小时候的照片。”

写几段,删几段,拢共改了三四版,当千言万语凝结在短短的篇幅中,崔馨月为这对好心父子,交出第一份悼词,告别一段相识于微识的情谊。

第一次接触悼词,崔馨月作为执笔人,将这段特殊的经历发在了社交主页上。很快地,留言区引发了意想不到的涟漪,有了温暖的承接,也有了接下来的47位委托人。

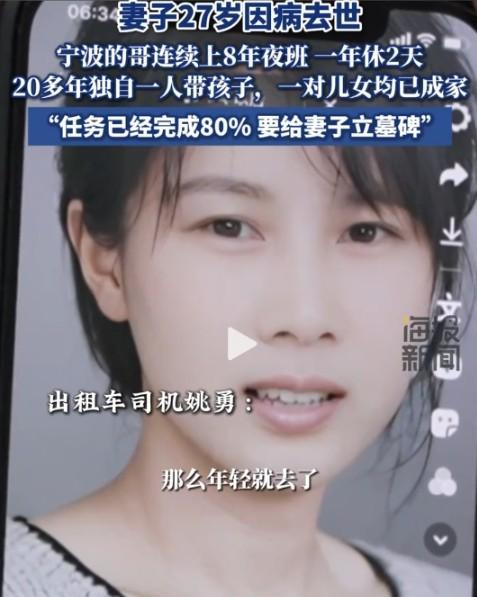

【48次,对生命的凝视和整理】

倾听了48个人生故事,就像是看见了48种人生。熙熙攘攘的人生旅程中,有一位中年人找到崔馨月,说为自己,“要一份很酷的悼词。”

“我当时很惊讶。”崔馨月与这位委托人沟通了很久,得知他是一位深度旅行爱好者,走过地球万里,热烈拥抱着这个世界。

他短暂旅居了伊拉克,住在当地人家中。他教孩子们中文,对方拿出地道美味,重建生活的时光里,彼此结下深厚友谊。

直至有一天,让他停下旅行脚步的是一份体检报告。“随着治疗的深入,癌细胞转移,痛苦加剧,他有了一个为自己写悼词的念头。”

一次次聊天,崔馨月被这位中年大哥的乐观豁达所感动,“他甚至还鼓励我,‘没关系,写成什么样都可以’。”

他也聊起人生感悟,聊起活得酣畅的灵魂。比起很多人,他说,自己的人生已经很丰富了,“去了想去的地方,尝了想吃的美食,见了相见的人。”中年大哥还爱开玩笑,说要把这辈子“流浪地球”的高光瞬间压缩成视频,嵌进墓碑上的一方二维码里。

崔馨月将光标移至文档末尾,悼词最终定格在《哈利·波特》魔法世界中的那句台词:“Dobby is a free elf.”(多比是一个自由的精灵)

“或许没有真正活过的人,才会更怕死。”这位中年大哥的故事告诉崔馨月,真诚地活着,就构成了生命的意义。

【不虚此行】

多数时候,崔馨月是一个倾听者。她说庆幸自己拥有了一扇小小的窗户,得以窥见陌生人波澜壮阔的一生。

她常常和委托人通话一个多小时,对方提写作要求只占用几分钟。剩下的时间里,委托人会任凭一段段记忆翻涌,而崔馨月能做的是一起沉浸在悲伤中,记录一个人的故事。

有的人情绪外露,放声痛哭到不能自己,久久不能平复;有的人面对亲人突然离世的打击,像是被抽空了所有的力气,言谈之间克制而隐忍。

回顾所有的情绪,崔馨月说,委托人表达最多的情绪——是深深的遗憾。

有人后悔万分,想说的话从未宣之于口,就再也不能拨通那个熟悉的电话号码;以为“还早”的事,却发现穷其一生也没有机会完成;错过的叨唠、礼物和陪伴,再也无法弥补……

一点点拼凑逝者人生的立体一面,在社交主页上写悼词的这一年,她对死亡的认知也在拼凑中不断完整。

一向很克制的崔馨月,很少主动提问。直至有一天,崔馨月接到了一位年轻的委托人,对方说想给因病离世的爷爷写一份悼词。

随着话题的深入,崔馨月才知道,委托人的爷爷确诊了阿尔兹海默病,直至离世那一刻。

听到这个病症,崔馨月一怔,“我想到了自己的爷爷,同样被确诊为阿尔兹海默病。”

有且仅有这一次,崔馨月小心翼翼又唐突地问了委托人一个问题:“您爷爷从确诊到离世,经历了多长时间?”对方给的回答是,三年左右。

一句话,让崔馨月红了眼眶。“那一刻,我太怕遗憾了,决定把更多的时间留给身边人,”崔馨月重新安排了课程与假期,只要有假期,就飞回国陪爷爷陪父母陪好友。

在崔馨月的社交主页评论区,收获了跨越山海的共鸣。有网友安利了电影《不虚此行》,也有人推荐了《山茶文具店》。

比起剧中人物的伟大,崔馨月说自己还差得远。对崔馨月来说,悼词不仅是表达对逝者的怀念,更是让其成为照见生命的镜子,打破人们对于生死的忌讳,也让死亡的存在赋予了活着的意义。

有人说AI时代,文字记录这样的小事儿早晚会被取代。崔馨月却坚定地认为,对那些不善言辞不擅写作但仍然对逝者抱有真诚悼念之心的人来说,AI的出现,是一个很好的辅助工具。

“也许我和AI的区别,是我能感知到痛苦。”她说,写悼词的特殊之处,需要和委托者通话或建立联系。“和人打交道就是这样,对于彼此来说,来自真人的安慰,笨拙一点或者没那么面面俱到都不要紧。或许,意义就在于那是来自另一颗心的温度。”

崔馨月的账号简介上,留了一句话,“希望终有一天能做到,‘已识乾坤大,犹怜草木青’。”

死亡不是终点,遗忘才是。人生有渡口,各有归舟。有人为流动的生命作注,证明某时某刻,一个人郑重地存在过。

(潮新闻 记者 祝瑶 图片均由受访者提供) #00后葬礼主持人工作后开始害怕死亡#