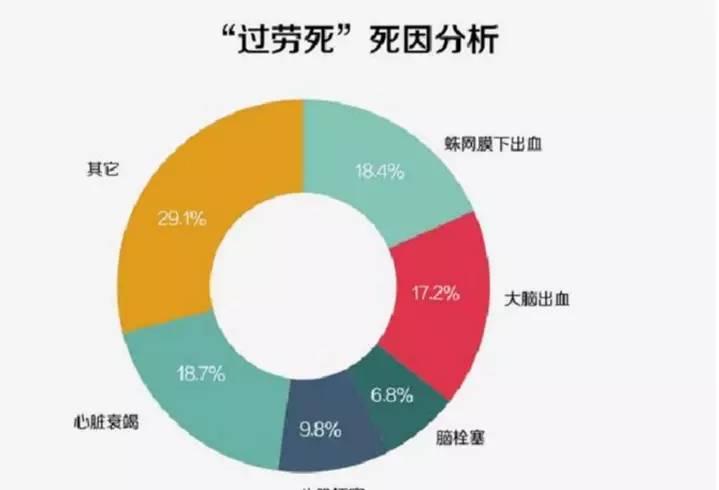

“为什么老外不加班,还要求中国人也不能加班?”背背佳创始人蒋宇飞的一番言论引发了广泛讨论! 对许多承担着家庭重担的中年人来说,长时间工作似乎已是生活的常态。 房贷、子女教育、赡养老人,这些现实的担子沉甸甸地压在肩上,常常让人觉得“停下来”就意味着失去支撑生活的来源。 这种“手停口停”的处境,使得很多人深陷加班的循环,并非完全出于自愿。 然而,放眼世界,情况并非处处如此。背背佳创始人蒋宇飞在国外的观察和思考,为我们看待这个问题提供了一个不同的参照。 他注意到,无论是在德国、法国这样的欧洲发达国家,还是在一些经济相对不那么发达的东南亚国家,比如月薪折合人民币仅约两千元的越南,或是泰国、马来西亚,周末普遍加班的现象都不多见。 在欧洲一些地方,商店下午六点就关门,周日更是难觅营业的店铺,餐馆也大都如此。起初他或许以为这是社会福利优越,或是人们生活节奏相对悠闲所致。 但随着他走过更多地方,接触到更多不同文化背景下的人们,他的看法逐渐修正。 他发现,即便是在收入不高的地区,例如越南,一些工人领到相当于每周五百元人民币的工资后,可能就选择去消费放松,而不是继续投入工作以赚取更多。 这种现象促使他深入探究其背后的原因。直到了解到德国相关劳动法规的制定背景,他才更清晰地认识到,这并非简单的“懒散”或者福利好就能完全解释。 德国并非不尊重个人多劳多得的意愿,但他们将无节制的加班视为一种破坏市场规则的行为。 究其原因,是德国经历过加班文化泛滥、导致社会过度竞争却并未提升整体效率的切肤之痛。 试想,当所有商铺都延长营业至深夜,但顾客的总量并无显著增加,结果往往是商家更累,经营成本更高,但利润并未相应增长。 基于这种历史教训,德国工会大力推动并维护了每周五天、每天八小时工作制的规定。 他们认为,资本天然有让劳动者不停工作的倾向,而工会的责任就是维护一个公平的竞争环境,阻止这种不创造额外社会价值、只徒增内部消耗的恶性循环。 蒋宇飞还以内地教育领域的竞争状况作类比:顶尖学府如清华、北大,每年的招生名额是基本固定的。 就算所有家庭都倾尽资源让孩子参加各种补习班,最终能够被录取的学生数量并不会因此改变。 这种过度的竞争除了加重家庭的经济和精神负担外,还可能因为资源获取能力(比如能否请到更好的老师)的差异而造成新的不公平,对提升整体社会福祉并无实质助益。 德国等国家正是认识到了无序竞争的弊端,才通过制度建设来规范工作时长,并将此视为付出巨大社会成本换来的成果,不允许轻易被侵蚀。 反观我们身边,正如许多评论所指出的,国内的普通劳动者面临的境况要复杂得多。 在激烈的就业竞争下,一些企业宁可让现有员工承担超负荷的工作量,以此来压缩生产周期和人力成本,也不愿意增加雇佣名额。 这种做法,实质上进一步加剧了职场内部的消耗性竞争,并未能有效地转化为更多、更好的社会价值创造。 长时间加班对个人健康、家庭关系造成的负面影响是显而易见的。家人之间因为轮流加班而聚少离多,沟通减少,已成为不少家庭生活的真实写照。 越来越多的人开始反思,我们习以为常的“卷”,其本质可能并非纯粹的积极奋斗,而更像是一种失序的、低效的竞争,它破坏了工作与生活的平衡,最终带来的未必是真正的进步和幸福感的提升。 大家内心深处期盼能有更合理的制度提供保障,至少能确保基本的休息权利,让生活不只有无尽的工作,也能有时间陪伴家人、关注自身健康。 如何在沉重的现实压力与追求更美好生活的愿望之间找到那个平衡点,这依然是摆在我们面前,需要整个社会持续思考和探索的重要课题。 对此,你怎么看? 参考信息:2024-05-28 ·环球网

![在德国人眼里,中国人成了贵族。[大笑]](http://image.uczzd.cn/6723984063639847189.jpg?id=0)

![这种莮的都有人要[汗]](http://image.uczzd.cn/10114043124242003174.jpg?id=0)