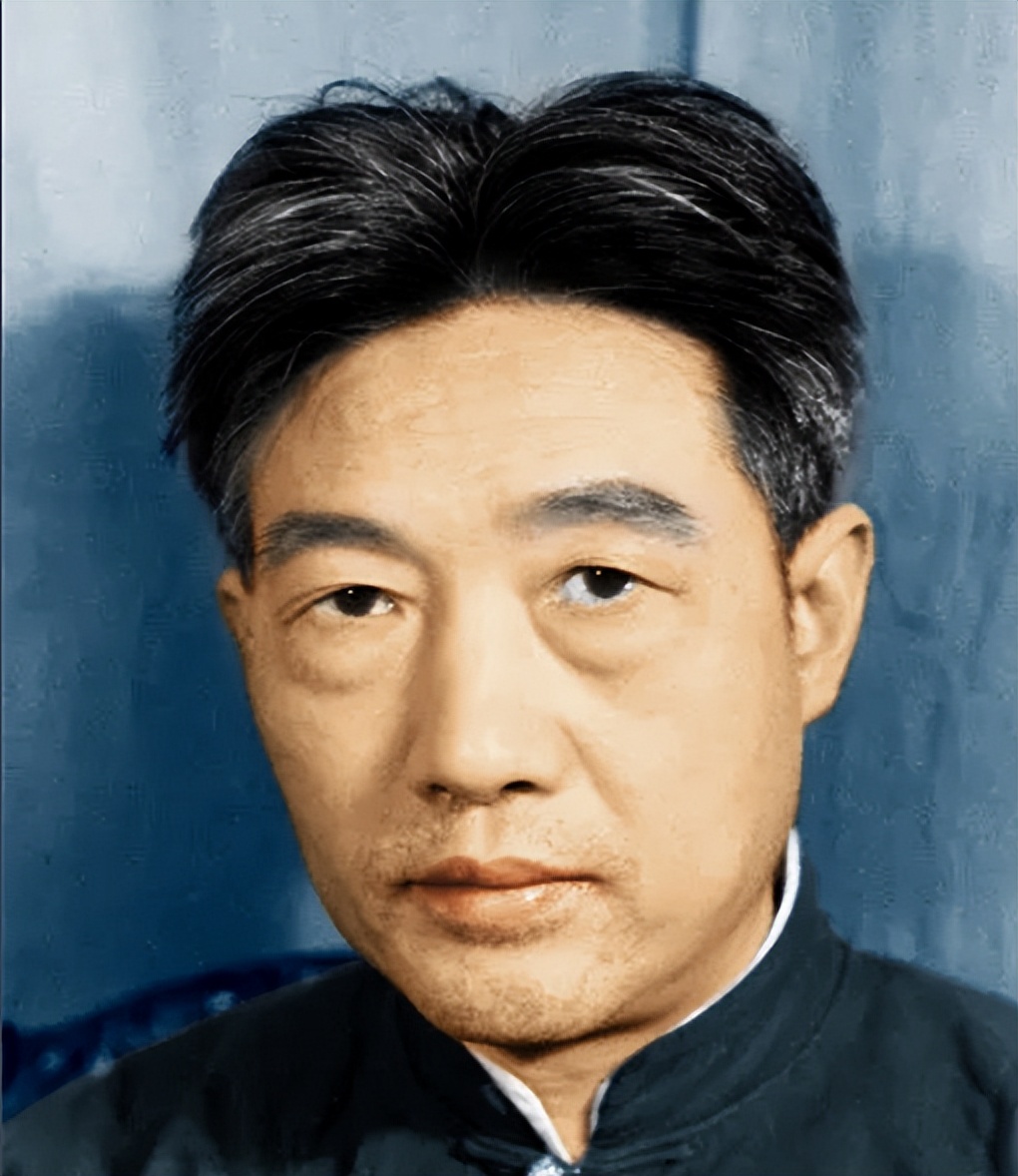

在中国艺术史上,徐悲鸿的名字如雷贯耳,他是才华横溢的国画大师,一代画马宗师。

而与他艺术造诣形成鲜明对比的,是他复杂混乱的私生活,尤其是他对待发妻和儿子的态度,更让人感叹艺术家骨子里的“自私”。

因为厌恶发妻,他给亲儿子取了一个晦气的名字,却没想到,7年后,儿子的名字应验。

他到底给儿子取了什么名字?这个名字又是如何应验的?

无爱婚姻徐悲鸿从小就在父亲的教导下长大,四书五经烂熟于心,对艺术的热爱更是继承了父亲的衣钵。

父亲徐达章不仅是私塾先生,也是一个小有名气的画家,尽管家庭并不富裕,但父亲对他的期望始终高于一切。

正是这样的熏陶和影响,让徐悲鸿在艺术道路上才华横溢,可父亲对他的人生规划,却是完全按照封建礼教的模板进行,没有丝毫商量的余地。

1912年的一个深秋,徐悲鸿心情沉重地站在父亲的病榻前,床上的徐达章气息微弱,苍老的手微微颤抖着握住徐悲鸿的手。

“悲鸿啊,我这辈子有一个心愿未了,就是盼着你成家,早些娶妻,好让我走得安心。”徐达章声音微弱,语气却异常坚定。

徐悲鸿没有开口反驳,他不是不想拒绝,而是不敢拒绝,在那个年代,父母之命是绝对的权威,哪怕他内心充满抗拒,也无法对父亲的遗愿说“不”。

“婚事早就定下了,对方家境不错,人也贤惠,你回去与她成婚,完成我的心愿。”徐达章的语气中充满了最后的嘱托。

徐悲鸿的脑海中浮现的不是未来妻子的模样,而是书中描绘的浪漫爱情画面,才子佳人、风花雪月,这才是他心中真正的婚姻。

可眼前的现实却是,这桩婚事完全没有爱情,只有父母之命的捆绑。

他的心里压抑着一股巨大的愤怒,但他知道,病榻上的父亲等不起,也承受不了他的拒绝,他只能选择顺从。

几个月后,一场简朴的婚礼在乡间悄然举行,没有轿子、没有热闹的唢呐,甚至连新娘都显得十分局促不安。

徐悲鸿只是草草地完成了婚礼仪式,整场婚礼里,他几乎没有看过新娘一眼。

新娘是个普通的乡下女子,温柔贤惠、勤劳朴实,但与徐悲鸿完全是两个世界的人。

洞房花烛夜里,徐悲鸿冷着一张脸坐在桌旁,徐氏羞涩地坐在床边,低垂着头,时不时偷偷瞟一眼他,却不敢说话。

“这就是我的命吗?”徐悲鸿的心中充满不甘,但又无可奈何。

那一夜,新婚的两人几乎没有交流,徐悲鸿的心早已飞向外面的世界,而徐氏只能默默接受这一切。

婚后的徐悲鸿,始终冷眼以对,他几乎不与徐氏说话,回到家也是把自己关在画室里,沉浸在画笔与颜料的世界中。

对于家务和生活,他漠不关心,所有的重担都落在了徐氏一个人肩上。

徐氏是个勤劳善良的女子,无论是打扫家中还是照顾丈夫,她总是尽心尽力。

即使徐悲鸿表现得再冷漠,她依然满怀希望地去做一个贤惠的妻子,她相信,只要日子久了,丈夫终会对自己有所改观。

但现实却是,她的努力换来的只有更多的冷淡和疏离,徐悲鸿对她的厌恶几乎是毫不掩饰的。

对徐悲鸿来说,这段婚姻是父亲强加给他的“枷锁”,他从未将徐氏视作自己的妻子,而是视为束缚他自由的一个象征。

他想要摆脱家庭的束缚,去追求更高的艺术成就和更自由的生活,但现实却把他拴在了这个让他窒息的婚姻里。

而他这种无声的反抗,最终全都发泄在了徐氏身上,他不发怒、不争吵,却用冷淡与忽视,将徐氏推向了深深的孤独。

他甚至对自己的儿子都没有任何期待,只将这段婚姻视为人生中一个无法避免的“劫难”。

1913年,徐悲鸿的儿子出生了,可妻子徐氏生产当晚,他却不在她身边。

孩子出生后,徐氏虚弱地靠在床头,看向门外,眼中满是期盼——她希望自己的丈夫能来看一眼这个孩子。

可当徐悲鸿最终推门走进这间简陋的屋子时,他的脸上却没有一丝欣喜的表情,只是淡淡地扫了一眼孩子,然后丢下一句话:

“名字就叫‘劫生’吧。”

徐氏惊愕地抬起头,不敢相信自己的耳朵,“悲鸿,这个名字是什么意思?”她声音微弱,却带着难掩的哽咽。

徐悲鸿冷冷地说道:“还能是什么意思?就是在劫难中出生的意思。”

名字不仅是身份的象征,更承载着父母对孩子的期望,可徐悲鸿却用这样一个充满恶意的名字,给了自己的亲生骨肉一个冰冷的“诅咒”。

也就是在劫生出生的这一年,徐悲鸿收到了来自同乡好友蒋棠珍的信,信中描述了她对未来的期待,也有几句含蓄的关怀。

蒋棠珍和徐悲鸿年少相识,蒋棠珍的聪慧与才气,尤其是她对艺术的欣赏,深深吸引了徐悲鸿。

当时的蒋棠珍并非单身,她早已被许配给一位名叫查紫含的男子,但这桩婚约在蒋棠珍心中如同一块无法摆脱的枷锁。

当徐悲鸿再度走入她的视线时,她那颗早已枯寂的心仿佛被重新点燃。

而在徐悲鸿眼中,蒋棠珍的出现像是命运对他的一次眷顾,她的才情和温柔让他感到久违的轻松,与她的每一次交流,都让他越发觉得徐氏是多么沉闷和无趣。

徐悲鸿与蒋棠珍的关系在徐家村子里渐渐传开,乡邻们议论纷纷,指指点点的声音传到了徐氏的耳朵里。

徐悲鸿却已经管不了那么多了,他开始用各种借口离开家,去见蒋棠珍。

他们的关系从朋友发展到恋人,再到彼此依赖,为了追求这段爱情,他向徐氏提出了离婚:“我不爱你,我们分开吧。”

这句话让徐氏心如刀割,但她还是摇了摇头,说道:

“我是你的妻子,哪怕你不爱我,我也会守在这个家。”

这句话并没有让徐悲鸿感到一丝感动,反而让他觉得自己被困得更加牢固,也更加坚定了他出走的决心。

1917年的一个深夜,徐悲鸿悄悄收拾好行李离开了家中,他没有留下一句解释,也没有看一眼正在熟睡的徐氏和年幼的劫生。

与徐悲鸿一起私奔的,是蒋棠珍,在那个礼教森严的时代,两人这一举动无疑是一场巨大的叛逆。

他们先是辗转到了上海,然后又漂洋过海,前往日本,在那里开始了一段短暂的浪漫时光。

彼时的徐悲鸿,已经彻底把自己的发妻和儿子抛在脑后。

名字应验在劫生四五岁的时候,他的名字被家族中长辈悄悄改成了“吉生”,“吉”与“劫”一字之差,却寄托了完全不同的希望。

尽管名字改成了“吉生”,但命运却没有因此眷顾这个孩子,1920年,7岁的劫生不幸染上天花,徐氏为了给儿子治病,到处找偏方草药,但儿子的病始终没有好转。

那年夏天,劫生正躺在一张破旧的小木床上,脸色苍白,嘴唇干裂,整个人瘦得皮包骨,仿佛只剩下了一口气在支撑着。

图片来源网络

徐氏坐在床边,拿着一块湿毛巾,轻轻擦拭着劫生滚烫的额头,她看着这个孩子,心如刀割。

“娘,为什么我的名字叫劫生呢?”劫生虚弱的声音响起,眼睛里满是孩子的天真和疑惑。

徐氏努力勾起嘴角,挤出一丝微笑:“因为你是娘的宝贝,是上天赐给娘的奇迹。”

劫生的脸上浮现出一抹淡淡的笑容,可没过几秒,他的笑容又被剧烈的咳嗽打断,瘦弱的身体因咳嗽而颤抖不已。

徐氏赶紧拿起手帕,轻轻拍着他的背,心疼得一句话也说不出来。

就在劫生病重之时,徐悲鸿却不在家,徐氏曾派人写信给徐悲鸿,希望他能回来看看孩子一眼,信发出去之后,却迟迟没有回音。

徐悲鸿的世界里,劫生的存在似乎从未占据过一丝重要的位置,他甚至连孩子病重的消息也置若罔闻。

不久之后,劫生的病情突然急转直下,他的呼吸变得急促而微弱,徐氏紧紧握住劫生的小手,不停地在他耳边呼唤着:“吉生,娘在这里,娘会一直陪着你,别害怕……”

劫生微微睁开眼睛,眼神迷茫而空洞,他的嘴角动了动,似乎想要说什么,但最终什么都没说出来,只是嘴唇轻轻翕动了一下,便安静地闭上了眼睛。

徐氏抱着他瘦小的身体,哭得撕心裂肺,劫生的死亡没有在村子里掀起太大的波澜,人们只是摇头叹息了一句:

“早就知道这孩子命不好,从名字就看得出来啊。”

“劫生”——这个名字从出生那一刻起,仿佛就为他的一生写下了悲剧的注脚。

在人们的眼中,他的短暂生命是对这个名字的注解,是对命运无情嘲弄的诠释。

徐氏为劫生置办了简单的丧礼,她独自一人将孩子安葬在村子后的小山坡上。

墓碑上没有刻下“劫生”这个名字,她只用一块普通的石头写下了“徐吉生”三个字——那是她对这个孩子最后的祝福,尽管迟到,却满怀母爱的深情。

当徐悲鸿最终得知劫生的死讯时,他没有赶回家,也没有为儿子举行任何追悼仪式,只是随口对身边的友人说了一句:“人生无常。”

在徐悲鸿的世界里,家庭和亲情似乎始终是微不足道的,劫生的一生,像是他画布上被随意擦去的一抹颜料,迅速被时间的洪流所湮没。

劫生的故事,就像一曲悲凉的短歌,伴随着这个家庭的悲剧,化为徐悲鸿人生中的一个阴影。

他没有为孩子留下任何回忆,而那个带着诅咒的名字,却深深烙印在人们的记忆中,成为一个永远无法解开的结。

“劫生”,果然应验了他短暂的一生,这既是名字的诅咒,更是命运的无情安排。