有些重要的事情,是需要仪式的。比如生日、毕业、结婚、入党等等,仪式能让人感受到事件的隆重,记住自己的诺言,并遵守一辈子。

仪式,就是用认真庄重的态度去对待生活中特别时刻,发掘这些时刻细微的不一样,用某种介质标定它背后的精神内涵,让平凡的日子散发出光芒。

仪式给人留下的记忆,称之为仪式感。在我印象中,最具仪式感的是父亲50岁生日那天。

1976年底,在华主席的英明领导下,一举粉粹了王张江姚四人帮。此后开始清算该帮线上人——这个线长得无边,从首都到全国每一个角落,包括我父亲所在的浙南一所山村小学。

这所学校教师近30,学生四五百,中等规模,但革命浪潮一直很高。父亲是这所小学的校长,四人帮在台上时,他作为当权派挨整;四人帮下台后,父亲又成为四人帮线上人挨整。

那一年我8岁,跟在父亲身边读书,小学二年级。白天看到学校外墙上写着父亲名字的大字报,忿忿不平,心想,等到半夜没人了,我悄悄起来,把大字报撕掉。想归想,小孩上床后一觉到天亮,撕大字报的事情早就抛到九霄云外了。

好事的开始在背后指指点点:“诺!这就是谁的儿子,四人帮线上人的儿子!”这些行为说来也正常,人世间向来如此——前些日子,北方某父亲有事,据说女儿在学校就被网暴了。

父亲敏锐捕捉到了环境的变化,赶紧托人把我送回老家。他了解我,按本少的性格,会和那些咬舌根的同学打起来。

1977年暑假,情况严重起来,父亲被隔离审查,集中在乡政府二楼的小房间里。大姐和我走了二十里山路去看他,父亲手拿《毛泽东选集》第五卷在学习。他对我们说:自己一生只听毛主席的话,那里知道什么四人帮,心里很想不通。我们年纪小,无从安慰,只有默默听着。

负责看守的,恰是二哥高中同学子建哥。他总是笑眯眯的,人很好,不像牢头狱霸。子建和二哥交好,称鹏字辈五兄弟,对父亲多有照顾,让我们放心不少。

离开父亲的时候,乡政府楼梯转角有废纸篓,里面有一只缺了口的花瓶,我把它捡回来,留着纪念,现在还珍藏着。去年有哥们懂行,鉴定了一下,说是清末的东西,可惜品相不好。

10月底,父亲的问题算调查清楚了,和四人帮没关系,清白。解释说是运动扩大,单位负责人受点委屈在所难免。真是城门失火,殃及池鱼。

父亲托人带口信来,说一切恢复正常,过几天就可以回家。全家都很高兴,母亲就更不用说了。

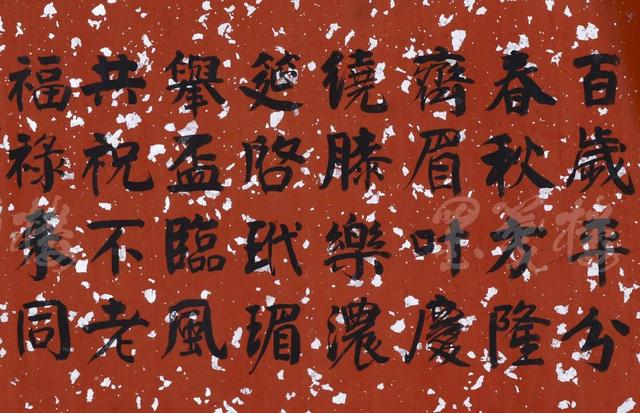

父亲约定回家的日子,恰好是他的生日那天。母亲有心给老爸一个惊喜,她精心地给我们布置了任务,要求每人写一首诗,用毛笔抄写在红纸上,并要我们在父亲的生日那天送给他,一是祝贺平安回家,二是让父亲检查一下我们的语文作业,还有毛笔字水平。背后当然还有母亲表达自己爱意的一层:当家的放心,孩子们我都给你管着,好着呢。

是年,大哥远在陕西工作,二哥高中毕业后在家务农,大姐读高中,二姐在仙居当别人家女儿,三姐读初中,我小学。大哥二姐路远没法回来,任务落在我们四人身上。

二哥的水平向来是公认的,他写了一首长诗,很押韵,字也漂亮。我记得其中两句是引用毛主席《满江红》词:“蚂蚁缘槐夸大国,蚍蜉撼树谈何易!”文词纵横捭阖,极为气派,又合景,全家叹为观止。

大姐、三姐也写了诗,并在红纸上抄好。我年纪太小,写了两句“驱散乌云见青天,五十大寿已到来。”后面就憋不出来了,急得要哭,后来还是二哥帮忙补充修改,全诗如下:

驱散乌云见青天,

五十大寿已到边。

孩儿已把心意决,

学好本领向父献。

当时我觉得二哥很厉害,尤其是这个“到”字改成“边”,马上押韵了。我端端正正地用毛笔抄录于红纸之上,字还可以,从六岁练起,有些功底。

写好之后,母亲要求我们读熟。二姐的诗里有“阴霾”二字,那时我们都读成“Yin-Li”,多年以后,才知道“霾”字读“Mai”,第二声。

按母亲计划,是晚上吃完长寿面后,再给父亲献宝,事实上,后来全盘打乱。

父亲如约回家,还没等他放下行李,大姐就迫不及待地公布了我们的预备。于是,父亲就在门口的竹椅子上坐下,一一阅读我们呈上的祝寿诗。原来安排的各人朗诵也换成了他自己在诵读。我注意到,父亲满脸笑容,眼里泛着泪花,花白的头发和花白的胡子有些长,微微颤动。

读完所有的诗后,父亲把四张红纸小心折好,放进自己口袋,摸着我的头说:我有这一小祠堂人,就够了。

父亲是个沉默的人,平时威严有余,那天他话不少。母亲发起—儿女配合—精心准备的仪式,确实让他感动了,此后虽然没有再提此事,相信在他余生中,都留下了深刻的记忆。

当年的母亲以及我们,都不知道这就叫“仪式”,只是觉得,在那样的时刻那样的背景下,必须这么做。

每一个仪式的背后,都藏着一份爱,那些给你带来仪式感的人,往往都是爱你的人。

村上春树说:如果没有这种小确幸,人生只不过是干巴巴的沙漠而已。