素材/周池

编发/史乎文乎

1972年10月底,时隔两年的冬季征兵工作开始了。当得知部队来到我们公社征兵的消息后,我的母亲,立刻领着我到大队,找到民兵连长报了名。

我的母亲,虽然只是一位平凡的农村妇女,虽然没有什么文化,但她和父亲,却尽着自己最大的努力,想让他们的孩子(我是家里的长子,有一个弟弟,一个妹妹),都跳出农门,改变自己的命运,不再像他们一样,每天过着面朝黄土背朝天的生活。

因此,虽然家庭条件十分拮据,但他们还是供着我读到了高中毕业。可在七十年代,在当时,已经不能直接考大学(想上大学全靠推荐)。所以,也可以说,当兵,是当时农村孩子,改变命运的唯一选择(提干,就可以留在部队继续工作,等将来转业了,也可以安排工作)。因此,在得知部队来到我们公社征兵的消息后,母亲才会在第一时间,就领着我到大队报了名。

报完名后,照例是征兵体检。1972年11月中旬,我们公社所有报名的青年,都集中到公社卫生院,进行征兵体检。得益于我不错的身体素质,征兵体检的所有科目(内科、外科、血压、五官科等等),我都是顺利通过。记得当时,当看着体检医生,在我的体检表上,写上大大的“合格”两个字时,我的心里真是激动不已。那让我魂牵梦绕了十几年的军装,就快要穿上身了(因为我们家三代务农,所以社会调查和家访,我都很顺利地通过了)。

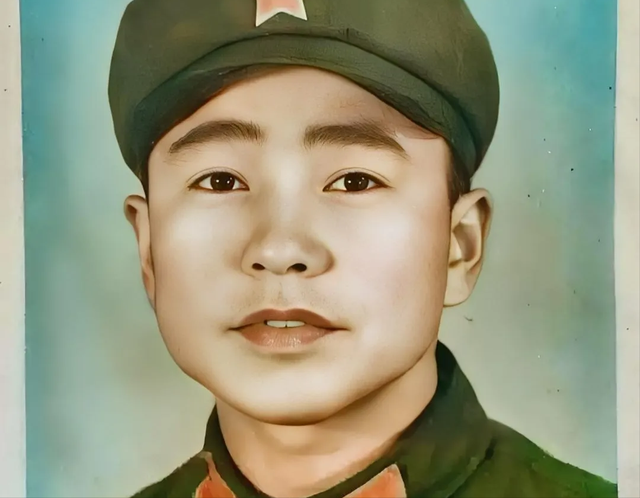

经过半个月的等待,1972年11月底,我的入伍通知书,终于发下来了。记得当时,当我手里拿着那封入伍通知书时,心里真是有种说不出的满足感。我想,也就是在那一刻,已经十八岁的我,人生,才终于有了第一次的改变。入伍通知书下发的六天后,我到公社武装部,领取了新军装。领到新军装后,回到家的第一件事,我就是穿上让母亲看。

虽说军装有些偏大(在七十年代,因为生活条件都很拮据,所以农村孩子们,都比较瘦弱),但我穿上身后,还是感到由衷的满足、开心和兴奋。而母亲(当时正在纳鞋),看到我身穿一身崭新的军装时,刚开始是惊讶,而后是高兴,紧接着又是悲伤。常言道,儿行千里母担忧。是啊,我当兵这一走,至少就是三年,母亲虽然希望我能有出息,能飞得高,但又有哪个母亲,不希望自己的孩子留在身边。可这,实在是没有办法的事情。

看到母亲哭了起来,我的心一酸,也没了刚穿上军装时的兴奋和开心了,我连忙走上前去,安慰母亲。我坐在母亲身边,拉着母亲的手,诚恳的对母亲说,“妈,我到部队了,一定认真努力,积极踏实,一定会提干留在部队。”最后,我又向母亲保证,到部队后我会照顾好自己,并按时给家里写信。听了我的话,母亲才又重新高兴了起来,但还是一个劲的嘱咐我,出门在外,一定要照顾好自己。

常言道,“年少不知父母恩,半生糊涂半生人。”时至今日,我已年过七旬,辛苦了大半辈子的母亲,也离开了我们兄妹三人十几年。要知道,我并不是一个不坚强的人,可此时此刻,写到这里的我,心里还是不自觉地想起了母亲,想起了母亲那张笑脸,而情不自禁地潸然泪下。真是“树欲静而风不止,子欲养而亲不待。”

阳光明媚,天气晴朗。1972年12月16日,我和大队其他五名待入伍青年一起,身穿新军装、胸戴大红花,背着大背包,在民兵连长的带领下,前往公社武装部集合。我们六位新兵,怀着高兴、激动的心情,连蹦带跳地去公社报到。一路上,路过其他村子,到处都贴着“一人当兵,全家光荣”等等的彩色标语。等我们到了公社武装部时,公社中学的学生们,正在大院里,演出《送子当兵》的文艺节目,真是好一幕欢乐感人的景象。

在公社武装部休整一晚后,1972年12月17日一早,我们公社全体新兵,就准备乘坐老解放卡车,前往县武装部集合,做出发前最后的准备。等我们一路风尘仆仆地赶到县武装部时,其他公社的新兵们,基本上都到齐了。当晚,县领导们,在县粮库大院,为我们这两百多名新兵,举行了欢送大会。县剧团,也演出了精彩的文艺节目。

翌日清晨(12月18日),在吃完早饭后,我们县所有新兵,就胸戴大红花,乘坐着大卡车,在清脆的锣鼓声、密集的鞭炮声、和夹道欢送的人群中,缓缓驶离了县武装部大院,朝着省城长沙进发了(准备到长沙坐火车前往部队)。

坐在卡车上,我们这些从没出过远门的小伙子,不时地跟接兵排长(姓曾)打听一点消息,“排长,你说我们去什么地方”、“排长,咱们还有多远”、“排长,咱们啥时候能到”等等。听了我们的询问,曾排长总是先笑笑,然后“哄着”我们说,“别急,别急,快到了,咱们去的地方是大城市,每顿吃的都是大米饭”。就这样,在一片美好的憧憬中,拉开了我军旅生涯的序幕。

我们六师十七团,1972年底接新兵一千多人(1973年兵),编成八个连。而我,则是被分到了新兵二连一排(排长姓刘)三班(班长姓现)。我们三班张班长,1971年兵(1970年12月入伍),在新兵训练期间,他手把手地教我们十位新兵学训练、打背包、整理内务、缝补军服、讲究礼节礼貌等等。

除此之外,每每到了周末休息日,他还会领着我们新兵到县城游玩,介绍当地的民族习俗。因为正值一月初,天气寒冷,滴水成冰,每天晚上,张班长还会用热水帮助我们洗搓冻裂的脚,半夜起来给我们盖被子。张班长,就像大哥一样,关心和爱护着我们。而他的一举一动,也深深地感动着我们,让我们这些新兵,久违地感受到了家的温暖。

1972年2月底的一天晚饭后,在训练之余,我和班里的另外两个新兵一起,去挖菜地。因为斗志昂扬、劲头高涨,我们三人挖得是大汗淋漓。走路回营房时,因为出了一身大汗,我就脱下了棉衣。时值二月底,天气还是非常寒冷,可以说是北风呼啸,当时脱下棉衣后,我还感觉非常舒服。可没想到,睡了一夜,到第二天早上起床时,我就感觉浑身不舒服,四肢无力。但当时的我,也没有太在意,上午还是照常出操训练。

本来以为休息休息就好了,可没想到,到了下午,我更加的头昏脑胀、四肢乏力,就连说话也没有力气。班长和班里的战友们,都看出了我的异常,于是张班长,就让我去团卫生队看病。我本想推辞,说自己没事,但张班长,硬是派了一位战友,陪我到团卫生队去看医生。

到了团卫生队,医生一量,我的体温达到了38.5度。医生问了具体情况后,给开了药,并说光吃药不行,还要打针,于是就叫一位卫生员给我打皮试针。我一听,连忙说,医生,没关系,我吃药就行了,不用打针(我在老家时,生了病都没吃药,就是多喝开水,然后捂在被子里面,出一身汗就好了)。我讲的也是实话,在七十年代,在农村,年轻人发烧,一般是不会去看医生的。

但医生不听我这些,以命令的口气说,“小伙子,你听话,做完皮试,拿了药回去,吃了药就躺在床上休息,到时会有人来打针的。”回到连队后,陪我去的战友把情况都告诉给了班长。张班长得知我发烧38.5度,当即就让战友送我回宿舍休息,并亲自去炊事班找炊事班长,准备给我做病号饭。到了晚饭时,班里一位战友就从炊事班,给我端来了一大碗冒着热气,飘着香味的肉丝青菜面(那碗面,实在是太香了,此后的几十年里,我再没吃过那样好吃的面条)。

吃完那一大碗面条后,班里另一位战友,也给我送来了一条冒着热气的毛巾,让我洗脸擦手。战友之间的关爱之情,让我感到非常温暖、非常感动。除此之外,在晚饭后,新兵连吴连长和我们一排刘排长,也一起来看望我。说是吃饭时班长告诉他们我生病了,就来看看我,并叮嘱我说要听医生的话,好好休息,按时吃药,听从打针。到了晚上熄灯时,排长值班又专门来看了我,摸了我的额头说体温还是有点高,就叮嘱班里的战友,用冷毛巾为我擦额头降温。

这次生病打针,是当时的我,十八岁以来,第一次打针,所以至今仍记忆犹新。那天下午,从团卫生队回来后躺下不久,来看我的几位战友还没有离开时,就来了一位身着三点红、一身绿,外套一件白大褂的女卫生员(第二次打针聊天时,我得知她姓田,因为当兵早,甚至比我还小一岁)。小田个子中等(大概一米六一),身材匀称,桃花般的面容,眼睛晶莹透亮,长长的睫毛不时地闪着,给人一种温柔灵动的感觉。

那次打针时,只见她步履轻盈,仪态大方地走进我们的宿舍。一位年轻漂亮的女兵忽然到来,在场的战友们,都有些呆滞了。小田走到我的床前,叫我的名字,说准备打针。因为没打过针,所以我有点害怕地把手臂伸出去,让她打针。

但没想到,我伸出手臂后,小田却摇了摇头,然后说 ,“不是打手臂。”当时听了小田的话,我一时间还没有反应过来,要知道,我一个十八岁的小伙子,要当着大家的面这样,而且还是当着一位年轻姑娘的面,真是感觉十分不好意思。于是我迟疑了半天,还是红着脸对小田说,还是打手臂吧。

见我十分害羞,小田也不再和我啰嗦,她举起左手(我睡上铺),掀开我的被子,一边笑着,一边说道:“男子汉,怎么还怕打针,我都为你感到脸红 ”。没办法,我只好侧过身,脸朝墙壁,然后就闭上了眼。就这样,我第一次打了针。打完针后,小田还不忘调侃地说,“男子汉,下次打针,应该就不怕了吧”。当时听了小田的话,我的脸又是一阵一阵地红。

第二天下午,小田又来到我们宿舍,给我打针了。都说吃一堑,长一智。这次,我当然很好地配合她的工作。见我十分配合,小田也在打针时,笑着和我聊起了天。记得当时,他问我是哪里人,我说我是湖南长沙人。听了我的话,小田眼睛一闪,惊讶地说,“没想到,还能碰到老乡,我也是湖南长沙人。”因为有着老乡加战友的关系,这次除了顺利打针外,我俩的聊天也非常愉快。

打完针后,因为感觉身体已经好多了,我就向小田提出不要再打针了。听了我的话,小田笑着说,“这我说了可不算,陆医生说,你至少要打五针。”然后我又说,“那也不要辛苦你来连队了,我自己去卫生队打针。”听了我的建议,小田觉得可以,也点着头说,“这个建议可以,如果行的话,会有电话打到连队的。”果然,小田回去后不久,连部通讯员就通知我,从明天开始到卫生队打三天针。

毫无疑问,这三天,也都是小田给我打的针。在后来的日子里,我几次到团部执勤的路上,也都碰到了小田。每次碰面,小田总是笑着说,“湖南老乡好”,听了小田的问候,我也总是心存感激的说道,“你好”,然后双方都不停留,各走各的。

其实,说实话,当时十八岁的我,打心底深处,是很想多和她多讲讲话,感谢她的,也好像还有更多的话想对她说。但是,一方面,在七十年代,男战士和女战士,说话都要保持一定的距离;另一方面,我出身农村的“自卑感”,也使得我不敢去对小田,多讲除了“谢谢”、“你好”之外的话。

光阴似箭,到今天,转眼五十多年过去了,虽然早已时过境迁,但我至今仍清楚地记得那次生病,记得那可口的病号饭,记得连长、排长和班里战友对我细心周到的照顾,记得那美目盼兮的女卫生员小田。

当兵的日子,难忘。

(注:为使得大家阅读流畅,文章包含虚构情节。)

—完—