摘要:王安石以天道-人道贯彻祭天礼制,元丰祭天礼制据此对郊祀-明堂二元结构在天帝关系、配帝、祭器等议题上进行变革。程颐认同王安石和元丰祭天礼制的结构,但他基于天理观念将王安石的天人二道统摄到生成一理,又将王安石和元丰礼制区分的郊祀之“天”与明堂“上帝”指涉为同一个天理,并且在礼制上具象地呈现。元祐年间,程颐又将一岁四祭天的生成之理的原理贯彻到祭祖礼中,呈现为其独特的冬至始祖、季秋祭祢。程颐的祭天礼制学说在重新定义政权合法性根源之“天”的同时,也是其天理内涵的重要背景。程颐对天子祭天与士大夫祭祖的一体化和一致化贯彻和建构,深刻影响了此下政治社会中祭礼的形态。

关键词:程颐;祭礼;王安石;元丰礼制;天理

孙逸超,上海人,哲学博士,(上海 200234)上海师范大学哲学与政法学院副教授。

祭天大典中的“天”,对王朝具有皇权来源和政权合法性建构的重要意义,而对儒家士大夫而言则是道德价值的根源和基础。宋代的儒家士大夫如何在与礼制的互动中建构自己的哲学思想,并且影响政权合法性的说明?在目前学界的研究尚欠具体深入的考察。事实上,北宋中期宋学的繁荣与道学的崛起与元丰礼制改革这一朝廷礼制背景有着深刻的关系与实践的互动,程颐则是具有道学史和礼制史双重关键地位的人物。遗憾的是,学界目前对于程颐祭天礼制的建构尚欠系统考察,而这一点是程颐“天理”观念建构过程中重要的背景和内涵。唯有刘增光近来对程颐的《禘说》进行了分析,但对程颐祭天的完整结构尚未清晰呈现,而且对程颐的郊、禘等内涵不无误解。[1]对于程颐士大夫祭祖礼祭及高祖、始祖的特点,学界有所关注,杨逸还注意到其可能存在礼制背景。[2]然而其始祖祭祀建构的背景和动因仍有值得探讨的空间。本文试图从元丰祭天礼制的背景对此进行观察,尝试对程颐祭礼的整体建构有一新的把握。

此外,如何推进宋代道学中重要哲学概念的研究?学界对宋代道学哲学的研究已注意到其话语和议题背景的重要性。不过目前多从经学的角度考察其话语背景,本文试图透过朝廷制度,特别是礼制视角考察“天理”观念的背景和内涵,尝试为宋代道学思想的研究探索新的视角。因此,基于程颐与王安石思想支配下的元丰祭天礼制改革间互动的考察,对于廓清程颐祭礼思想,理解其祭祖建构的背景,丰富程颐“天理”的背景和内涵,深化宋代礼制与礼学的互动的观察和理解都不无裨益。

元丰祭天礼制改革与二程的回应

西安唐长安城圜丘遗址全景

宋代继承了《开元礼》以降所确立的唐代祭天礼制,冬至圜丘、上辛祈谷、季夏大雩、季秋明堂,一岁四祭天为常祭,有司摄事。[3]宋真宗以后,皇帝亲自祭天三年一次,称为“三岁一亲郊”,宋初亲郊多选择冬至圜丘,仁宗皇祐首次季秋亲祀明堂,[4]从此宋代皇帝亲祭天就有了冬至圜丘和季秋明堂这两个核心。不过由于《开元礼》所确立的一岁四祭天将本来郑玄传统下层次鲜明的圜丘昊天上帝、上辛感生帝和明堂五方帝同质化了,[5]一年之间何以需要四次祭祀相同对象变得令人困惑。皇祐以后圜丘和明堂都出现亲祭的情况,此后朝廷就开始对二者的祭祀对象进行差异化的建构。而对这一国家礼典最重要的改革,是基于王安石思想的元丰郊庙改制。

熙宁年间王安石在《郊宗议》一文中以“天道”“人道”分别作为圜丘、明堂祭天的原理:

始而生之者,天道也;成而终之者,人道也。冬之日至,始而生之之时也;季秋之月,成而终之之时也。故以天道事之,则以冬之日至;以人道事之,则以季秋之月。

远而尊者,天道也;迩而亲者,人道也。祖远而尊,故以天道事之,则配以祖;祢迩而亲,故以人道事之,则配以祢。[6]

王安石的回答是以天道、人道为纲领的,由此区分郊祀与明堂在祭祀时间、配帝等方面的不同。对答的记录《郊宗议》可以说是两宋明堂祭天乃至“天”的建构理论中的纲领性文件,对元丰礼制改革产生了深远的影响。[7]

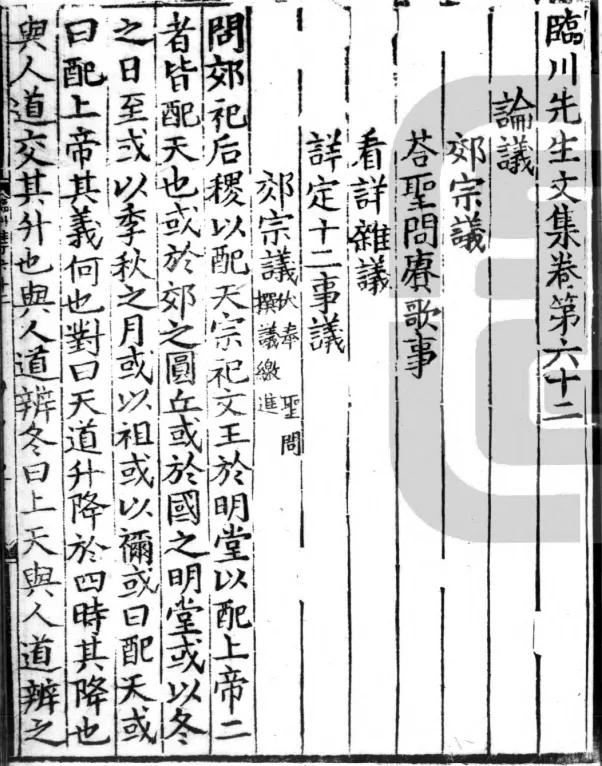

国家图书馆藏南宋浙西漕司刻本-临川先生文集-郊宗议

元丰三年九月大享明堂,围绕这次明堂大享,朝廷进行了一系列礼制改革。神宗首先消除了六天五帝的影响,只祭昊天上帝。其次,用“人道近而亲”为明堂以皇考配祀奠定义理基础:“配天一也,而属有尊亲之殊,礼有隆杀之别。故远而尊者祖,则祀于郊之圜丘而配天;迩而亲者祢,则祀于国之明堂而配上帝。”[8]再次,元丰三年开始以人道事天为由,改革了牲与尊爵席等礼器,明堂用宗庙礼器。牲用太牢,[9]尊罍皆用陶而不用铜,爵用匏而不用玉,席用稿鞂、蒲越而不用筦簟,都用宗庙之器,[10]而与圜丘异。[11]

程颐对于祭天制度中“天”的理解既受到王学和元丰改制思想大背景下的深刻影响,又在对“天”的关键理解上扬弃了王安石的天道、人道理论。就在元丰三年朝廷中如火如荼地进行明堂礼制改革之时,程颐入关与张载弟子们展开学术讨论。[12]此时,程颐对祭天礼制的意义已有较为系统的论述:

郊祀配天,宗祀配上帝,天与上帝一也。在郊言天,以其冬至生物之始,故祭于圜丘,而配以祖,陶匏稿鞂,扫地而祭。宗祀言上帝,以季秋成物之时,故祭于明堂,而配以父,其礼必以宗庙之礼享之。[13]

程颐对祭天礼制的整体理解是基于宋代的一岁四祭天之制:“古者一年之间,祭天甚多,春则因民播种而祈谷,夏则恐旱暵而大雩,以至秋则明堂,冬则圜丘。”[14]也就是冬至圜丘、上辛祈谷、季夏大雩、季秋明堂,一岁四祭天。北宋中期以后,皇帝亲祭一般在冬至圜丘与季秋明堂,而程颐所说的“郊祀”就是亲祭冬至圜丘,这是宋人的一般说法,并非程子混淆冬至与上辛祈谷。这段论述中,程颐以郊祀与明堂为重点,表现出鲜明的元丰明堂礼制背景。首先就祭祀对象而言,程颐明确区分了“天”与“上帝”,但对二者的关系有着独特的理解。其次,在配帝问题上,程颐支持英宗以后确立并在元丰改制中作为“人道”的配父之制。再次,程颐对于明堂祭祀当以“宗庙之礼”表示了确认。从配帝到祭祀牲器的区分,都对元丰礼制改革的“宗庙化”表示了认可。最后,程颐提出了郊宗二祭差异的义理根源,不同于王安石和元丰礼制中的天道、人道的区分,程颐基于“生物”和“成物”的自然展开过程,这是其“天理”的重要内涵。关于程颐的生成之理和天帝之辨,下文将逐一详考,这里首先对他的配帝观点进行阐述。

程颐认为明堂配帝当是皇考。治平初年明堂配帝争论的重要经典依据是《孝经》中的“严父”之说,[15]程颐以《孝经》严父实指以皇考配天,所以他在元丰三年与关中学者的讨论中对《孝经》这段话表示怀疑:“但《孝经》之文有可疑处。周公祭祀,当推成王为主人,则当推武王以配上帝,不当言文王配。若文王配,则周公自当祭祀矣。周公必不如此。”[16]程颐认为成王为主人就应当以其父武王配,而不应以其祖文王配。现在以文王配,只能接受王安石的解释,是因为周公能够造就王业,得严父之道。[17]但二程都反复强调周公是臣,再大的功业也不能用天子之礼,更不能代替天子祭祀,所以他认为王安石的解释站不住,《孝经》文本有问题。

不过,程颐日后对此问题的看法似乎有所改变,他在《禘说》中说[18]:“此武王祀文王,推父以配上帝,须以父也……若是成王祭上帝,则须配以武王。配天之祖则不易,虽百世惟以后稷,配上帝则必以父。若宣王祭上帝,则亦以厉王。”[19]程颐认为以文王配祀上帝的是武王,而不是成王,武王以其父文王配上帝,这样就能坚持其以父考而非受命帝配上帝的观点。不仅如此,程颐认为就算是没有功德甚至政绩败坏的君主也一样应以父亲的身份被配祀上帝。[20]这样一来,应当是武王主持祭祀,《孝经》中说“周公其人”就需要解释了。因此元祐年间有学者问他“严父配天,称‘周公其人’,何不称武王”,程颐回答说“大抵周家制作,皆周公为之,故言礼者必归之周公焉”。[21]程颐似乎找到一个解释的方式,就是将制礼作乐归功于周公,并非他实际主掌祭祀。他在《禘说》中也说“以周之礼乐出于周公制作,故以其作礼乐者言之”[22],由此调和与明堂祭天当以父配的观点。

因此,程颐对王安石思想指导下的元丰明堂改制有着深厚的认同:“本朝以太祖配于圜丘,以祢配于明堂,自介甫此议方正。先此祭五帝,又祭昊天上帝,并配者六位。自介甫议,惟祭昊天上帝,以祢配之。”[23]程颐指出元丰改制以后,明堂以父考配,只祭昊天上帝而罢五方帝,这些都是源于王安石的议论。此外,王安石建议用始祖僖祖配圜丘,虽然没有被神宗采纳,仍然用太祖配天,但程颐对此赞赏有加。可见,程颐对郊天、明堂的结构性理解深受他们的影响,而程颐对其中“天”的内涵的理解也需要从这一视角渲染开来。

从天人之道到生成之理尽管程颐对圜丘、明堂祭天的具体建构有着元丰礼制的明显背景和深刻影响,但其与元丰礼制改革的理论基础:王安石的天道、人道学说,却有着重要的差异。王安石以“天道”“人道”区分郊祀、明堂的内涵,而元丰三年程颐的总结则是以“生物”和“成物”作为其理论的中心,并且对王安石的天道、人道学说展开批判的。天道、人道不仅是王安石学说的核心内容[24],也是元丰以后国家祭天礼制的基本原理,郊天以天道,明堂以人道:“盖祀帝于郊,以天道事之。飨帝于堂,以人道事之。”[25]因此,程颐的批判既是指向王学的,也是以元丰三年明堂改制和此后的国家祭天典礼结构和原理为背景的。

程颐认为王学区分“天道”“人道”的理论有着根本的谬误,他在根源处改造了王安石的“天”:

又问:“介甫言‘尧行天道以治人,舜行人道以事天’,如何?”曰:“介甫自不识道字。道未始有天人之别,但在天则为天道,在地则为地道,在人则为人道。”[26]

王安石此说可能出自其《尚书新义》[27],他在《尚书新义》中经常通过区分天道与人道或人事的方式解释经文。王安石试图在天道与人事之间建立起一种普遍而紧密的联系,或者说他认为这是《尚书》文本所固有而隐藏着的。[28]根据后面程颐的论述,王安石针对的是尧任用舜与四凶而未有奖惩,他似乎认为尧无为而治是天道,舜放四凶而诛鲧是人道。前者是自然无为,后者是人为措置赏罚。程颐认为王安石不理解何为“道”,将“道”区分为自然创生的天道和人为成就的人道是对“道”的割裂,没有把握“道”的本质特征。在程颐看来,“道”是一以贯之的,在天有生与成,在人也有生与成,只是生成的内容不同,不能说天道生而人道成。对于王安石“尽人道谓之仁,尽天道谓之圣”之说[29],程颐有类似批评:

此语固无病,然措意未是。安有知人道而不知天道者乎?道一也,岂人道自是人道,天道自是天道?《中庸》言:“尽己之性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育。”此言可见矣。[30]

《河南程氏粹言》的编者将其改写为:“言乎一事,必分为二,介甫之学也。道一也,未有尽人而不尽天者也。以天人为二,非道也。”[31]程颐的“道”具有统一性和唯一性,以至诚仁爱的道德修养为起点,天道与人道是不相分离的。而王安石将宇宙根源及其政治实践分为自然创生与人为秩序,在程颐看来就是强生分别,没有理解“道”的本质。[32]可见,程颐对于“天”的结构和内涵的理解与王安石不同。

那么,程颐如何取代王安石的天道、人道呢?那就是他的生物、成物说。这一点二程多次强调,除元丰三年的总结,在游酢所记的语录中也有相应记录:“万物本乎天,人本乎祖,故冬至祭天而祖配之。以冬至者,气至之始故也。万物成形于地,而人成形于父,故以季秋享帝而父配之。以季秋者,物成之时故也。”[33]《禘说》的说法也与此类似:“以始祖配天,须在冬至,一阳始生,万物之始……而祭宗祀九月,万物之成。父者,我之所自生,帝者生物之祖,故推以为配。”[34]程颐认为天是万物产生的开端,阳气刚刚产生,尚没有成形的具体事物;到了秋天才由帝的主宰而成就收成;对具体的个人也是如此,虽然祖先是个体的渊源,但还没有产生这一个具体的人,具体的人是因他的父亲而生出的。所以,祖先配天、父亲配帝,都是天理作为事物产生的根源和具体事物的成就的原理,在万物和个人身上的呈现。

尽管王安石也有基于时节的不同所作的“生物”与“成物”的判分:“始而生之者,天道也。成而终之者,人道也。冬之日至,始而生之之时也。季秋之月,成而终之之时也。”[35]程颐不采用“天道”与“人道”的区分,就是反对王安石对“道”的割裂。首先,程颐认为郊祀和明堂的对象“天”和“帝”指的是同一个存在,“天与帝一也”。其次,程颐的“生物”“成物”虽然吸收了王安石的天生人成的原理,但他们是同一“天理”的创生成就的本质内涵和不同面向,与王安石将其分别为“天道”“人道”是不同的。程颐认为王安石所说的“天道”也只是“天理”。唐棣问程颐什么是“天道”,程颐说:“只是理,理便是天道也。且如说皇天震怒,终不是有人在上震怒?只是理如此。”[36]天道有祸福善恶,但这只是人类社会秩序展开的必然结果,并不是有人格神的主宰,这就是“理”。而这个“理”就是“天”,就是作为主宰的“帝”。程颐在这里提到的“皇天”引出了他的祭天对象的另一个核心议题——天帝之辨。

明堂礼制背景下的天帝之辨与《开元礼》以降的一岁四祭天皆兼祀昊天上帝与五方帝不同,王安石学说和元丰改制中对郊祀所祭之天与明堂所祭之帝有着明确的区分。王安石认为,“郊天,祀之大者也,遍于天之群神,故曰以配天。明堂则弗遍也,故曰以配上帝而已”。[37]他认为圜丘郊天应当遍祭包括昊天上帝、五方帝、五人帝等在内的群神,也就是“天”这一个整体。而明堂则既不应如郑玄祭祀五方帝,也不应如自《开元礼》以后兼祀昊天上帝和五方帝,而只应祭祀其中的昊天上帝。宋神宗元丰三年明堂诏书中完全继承了王安石的这一说法:“天足以及上帝,而上帝未足以尽天,故圜丘祀天则对越诸神,明堂则上帝而已。”圜丘所祭之天是包括昊天上帝在内的诸帝群神的整体。既而他又批判了郑玄的六天说:“而历代以来,合宫所配,既紊于经,乃至杂以先儒六天之说,皆因陋昧古,以失情文之宜,朕甚不取。其将来祀英宗皇帝于明堂,惟以配上帝,余从祀群神悉罢。”[38]于是。元丰三年的明堂大礼只祭昊天上帝。不仅如此,元丰四年十月,详定礼文所请求根据明堂罢祀五方帝类推,“伏请孟春祈谷、孟夏大雩惟祀上帝,止以太宗配,亦罢从祀群神,以明事天不二”,结果神宗同意了请求。[39]这意味着此后的祈谷、大雩也仅祭祀昊天上帝,摆脱了六天说的影响。

与他们区分天、帝不同,二程将王安石的“二道”统一到“一理”的同时,强调“天与帝一也”这一基本原理,由此展开出基于祭天对象的同一“天理”的不同面向——“天”和“帝”。早在元丰以前,程颢对天、帝的区分就有明白的思考:“天者理也,神者妙万物而为言者也,帝者以主宰事而名。”[40]以“天”为“理”,作为万物变化展开的秩序,以“帝”为对事物的“主宰”。同时,程颢对“文王陟降,在帝左右,不识不知,顺帝之则”的解释是“不作聪明,顺天理也”[41],也就是将“帝”等同于“天理”。那么,“帝”就是“天理”主宰对于事物遵循秩序变化展开的一面,“神”则是事物变化展开的动力源。

诸儒鸣道集南宋刻本-二程先生语五

“天”既可以等同于“理”,由此创造出“天理”这一范畴,“天”又有其独立的内涵,“《诗》、《书》中凡有个主宰底意思者,皆言帝;有一个包涵遍覆底意思,则言天”[42]。《诗经》《尚书》中的“帝”都是天理“主宰”的意思,“天”则呈现天理无所不在、无所不包的普遍性和遍在性的特质。因此,程颐在元丰三年与关中学者的讨论中直截了当地提出:“郊祀配天,宗祀配上帝,天与上帝一也。” [43]这是对王安石和元丰祭天礼制的回应。他在《禘说》中也是如此表达:“宗祀文王于明堂,以配上帝,帝即天也。聚天之神而言之,则谓之上帝。”[44]程颐在这里更进一步指出,上帝与天虽然指向同一对象,却指称其中不同的层面,上帝就是整体的天中神灵的集合,也就是神灵那种神妙主宰的能力,而非专指其中的昊天上帝一神。

程颐与元丰礼制一样,也是在批判郑玄六天说的基础上展开的。建中靖国元年冬至徽宗亲自祭天,有学者问程颐关于六天说的看法[45],他回答“帝者,气之主也”,“岂有上帝而别有五帝之理?”五帝只是同一个上帝对五种气的不同主宰。“六天之说,正与今人说六子是乾、坤退居不用之时同也。不知乾、坤外,甚底是六子?譬如人之四肢,只是一体耳。”[46]他认为六天说和乾坤六子说类似,后者将乾坤与六子割裂,前者将昊天上帝与五帝割裂开来,所以五帝只是上帝的不同表现形态,上帝也就是天。

随后,程颐的门人又在关于卜郊的问题之后问他:“天与上帝之说如何?”这明显是针对郊祀祭天、明堂祭上帝的问题。程颐回答:“以形体言之谓之天,以主宰言之谓之帝,以功用言之谓之鬼神,以妙用言之谓之神,以性情言之谓之乾。”[47]二程以“主宰”定义“帝”的理解始终没有改变,而此处“天”的“形体”应该是指其“包涵遍覆”的内涵,即天理遍在于万物,万物依据于天理的应然性而变化展开。这段话也完整地出现在他的《易传》对乾卦的解释中[48],成为程颐“天理”论的一个重要论断。而这一“天理”的核心内涵恰恰是以神宗朝对郊祀和明堂祭天的区分和讨论为背景,程颐由此思考延伸展开而来的。

程颐基于祭天礼制而阐发的天帝之辨并不仅仅停留在他“天理”的观念层面,而是由此反映到明堂礼制的议论中。朱光庭是二程的早年爱徒,朱光庭之子朱纯之娶程颢之女[49],朱光庭的女婿是程颢堂兄弟程颖[50],因此朱光庭在二程早期学术的传承和传播过程中有着举足轻重的地位。元丰八年神宗去世后,在高太后的主持下,包括朱光庭在内的旧党逐渐回到朝廷。对于元丰三年改制所确立的圜丘祭祀昊天上帝、五方帝及百神,而明堂仅祀昊天上帝,罢祀群神,元祐元年正月,朱光庭上疏称:

臣详二经之文,皆为明堂而言也。在《我将》之颂,言天而不言上帝;《孝经》称严父莫大于配天,又曰配上帝……由是言之,则天之与上帝,一也。推本始而祭之,则冬至万物之始也,故于是日祀天,尊祖而配之。推成功而祭之,则季秋万物之成也,故于是月祀上帝,严父以配之。祖配本始之祭,而父配成功之祭,其理然也。[51]

可见,朱光庭完全继承了程颐对祭天礼制的看法,并进行系统论述。他认为圜丘所祭之“天”与明堂所祭之“帝”是完全一致的。《诗经》《孝经》中所说的天与上帝也是同一对象。其冬至圜丘是万物之始,季秋明堂是万物之成,圜丘、明堂所祭祀的是同一天理的生物和成物的不同内涵。基于这一学说,朱光庭提出“天之与上帝既一,则从祀之神不当有异……臣伏请将来九月宗祀神宗皇帝于明堂以配上帝,天神宜悉从祀”[52]。所以他提出明堂应当同时祭祀五方帝和百神,也就是将“上帝”同样作为包含天神与天帝在内的天的整体。其区别只在于指出同一“天”的不同内涵,也就是“以形体言之谓之天,以主宰言之谓之帝,以妙用言之谓之神”这一形而上的指称在礼制上的具象体现。

一岁四祭:程颐的士庶祭祖礼建构包涵遍覆的“天”是天理创生万物的含义,作为主宰的“帝”则是天理成就万物的含义,“天理”所内涵的生物之理与成物之理在配帝问题上就是祖与父的分别。生物、成物之理不仅是程颐一岁四祭“天”的学说基础,实际上,生成之理就是“天理”的根本内涵。程颐将 “天理”的生物、成物内涵贯彻呈现在士大夫宗庙祭祀的建构,由此出现了始祖、先祖等独特的祭祀对象。始祖是这个家族宗法意义上的开端,是生物之始;父亲则是成就这个具体的个体,是成物之时。

神宗朝,以洛阳为中心的汴洛相族圈纷纷着手建立家庙,修定祭祖仪式,二程兄弟也是其中的一员。元丰礼制改革之时,二程就已着手修订自己的家礼,朱光庭所录与《文集》卷10《祭礼》有一个可以相互呼应的家祭设计[53],朱光庭所录在元祐年间或以前[54],从其内容看,也与元丰以前诸种家祭礼更一致,当是程颢或是程颐在元丰年间入朝以前的构想。[55]不过,此后程颐又上升到天理层面进行系统思考和深化,正式的文本直到元祐末年才完成。《刘元承手编》中记录学生曾问程颐“六礼”是否编写完成。程颐说:“旧日作此,已及七分,后来被召入朝,既在朝廷,则当行之朝廷,不当为私书。既而遭忧,又疾病数年,今始无事,更一二年可成也。”[56]可见程颐在元祐元年入朝之前,家礼就已经完成了七成,显然是在元丰年间就完成了主体部分。元祐五年,程颐的父亲去世,此后程颐一连数年疾病,因此这段对话约在元祐末年或绍圣初年。又说到他所编订的礼书“陕西诸公删定,已送与吕与叔。与叔今死矣,不知其书安在也?”[57]吕大临也是元祐五年去世,可见此对话在此后不久。《刘元承手编》随后记录了程颐对自己所编家礼内容的介绍:

某旧曾修六礼,冠、昏、丧、祭、乡、相见。将就后,被召遂罢,今更一二年可成……每月朔必荐新……四时祭用仲月……时祭之外,更有三祭:冬至祭始祖,厥初生民之祖。立春祭先祖,季秋祭祢。他则不祭。冬至,阳之始也。立春者,生物之始也。季秋者,成物之始也。[58]

程颐的家祭礼由三部分构成:月朔荐新、四仲时享和立至三大祭。月朔荐新、四仲月祭乃是依据于经典和唐代士大夫家庙、寝堂的传统,为北宋中期的官僚士大夫建立家祭时所普遍采用的祭祀方式,只是四时祭祀的具体时间和祭祀对象有所不同罢了。[59]除此之外,程颐尚有额外的三祭,则是其独树一帜的“非常祭”:冬至祭始祖,立春合祭始祖至六世祖之间的先祖,季秋祭考妣。[60]在程颐最终修成的家礼中有《祭礼》,从内容来看可能是元丰年间所作。不过,其中的冬至、立春、季秋三祭确实与程颐所说相合。可见,“三大祭”这一独特构想在元丰年间,正值元丰郊庙礼制改革时就已开始形成。

程颐对士大夫宗庙立至三大祭的建构,与天子一岁四祭天所配之帝的结构完全一致:祭祀时间都在冬至、孟春、季秋,天子祭天的配帝都是始祖与父考[61],在其背后所支配的理念都是“生物之始”与“成物之时”。只是程颐更为细化士大夫的祭祖礼,区分了冬至的“阳之始”和立春的“生物之始”。

程颐对皇帝和士大夫家礼的一体化重构,深刻植根于他的“天理”的一体化观念。他将天、帝的内涵归纳为生物、成物时,就不再是只局限于天子所祭之“天”,而是作为贯穿于不同阶层家族繁衍的“天理”。天子所祭之“天”固然是生物、成物的天与帝,士大夫一岁四祭之祖也是生物、成物之理的呈现。由此,程颐以此生成之理贯彻于天子与士大夫家族,在此意义上,他们都是天理所支配的,这就是天下只是一个道理的一种意涵。

程颐以生成之理贯彻于天子与士大夫祭礼的一体化建构,也与其对宗法的本质理解有关。“且立宗子法,亦是天理。譬如木,必从根直上一干如大宗,亦必有旁枝。又如水,虽远,必有正源,亦必有分派处,自然之势也。”[62]程颐认为,宗法的建立是基于“天理”的。他借树木和水流的比喻来阐述“天理”的内涵,是统一性的道德价值的不断分化展现,这也是一种自然而然不可抗拒的趋势。宗子和宗法的展开是这种天理趋势的呈现。而这种自然而然的趋势不仅是生理繁衍,更是政治社会的组织和展开趋势:

今无宗子法,故朝廷无世臣。若立宗子法,则人知尊祖重本。人既重本,则朝廷之势自尊……且如汉高祖欲下沛时,只是以帛书与沛父老,其父老便能率子弟从之。又如相如使蜀,亦移书责父老,然后子弟皆听其命而从之。只有一个尊卑上下之分,然后顺从而不乱也。若无法以联属之,安可?[63]

基于天理展开的自然之势而建构的宗法,在政治社会中有效地维护了朝廷的权威、社会的稳定。因此,宗法衍生展开而来的每个节点上的祖先,都是当下个体的产生和成就的渊源和原因,都是应该被祭祀的对象。“祭先之礼,不可得而推者,无可奈何;其可知者,无远近多少,须当尽祭之。祖又岂可不报?又岂可厌多?盖根本在彼,虽远,岂得无报?”[64]天理统一性和宗法的自然而然的分化展开趋势,与他的生物、成物之理的内涵是完全一致的。基于天理的宗法自然也会导致出对于始祖的直接祭祀。

结 语王安石天道人道学说支配下的元丰明堂改制是北宋礼制史上的重大事件,程颐对祭天、祭祖礼制的建构在相当程度上受其影响,他的“天理”观念的内涵得以丰富的同时,程颐基于天理观念,也在诸多议题上对王安石学说和元丰礼制提出明确的挑战。元丰礼制改革突出了郊祀与明堂的地位,郊祀祭天以太祖配,明堂祭上帝以皇考配。郊祀天道,明堂人道,故明堂礼器用宗庙之器。宋代一岁四祭天,程颐也认为三代时就是如此。程颐认同明堂以皇考配,器用宗庙之器,但他以生物、成物之一理取代天人之二道,郊祀之天与明堂之帝也只是一物,而非如王安石和宋神宗认为的帝不足以尽天。他们都指向唯一的天理,天与帝的区别只是对天理不同面向的指称。

程颐借此完成了他对“天理”和“天”的概念的建构,政权统治天下的合法性根源也由“天”转进为“天理”。元丰三年的郊庙改制使得国家礼制中的“天”包含皇权的绝对公共性和家族继承性两个来源,王安石通过天道人道、“天生人成”的原理将其转入“道”的层面。元丰年间二程以“天理”之生成批判王安石的“二道”,重构了基于祭天的皇权原理。将以实际的土地人民授予赵宋王朝的天命,变成抽象的“理”作为受命的主体。天理的生物、成物的展开,呈现为天的整体和帝的神妙主宰,成为政权的产生和继承的原理。

在元祐末年修订的家礼中,二程用贯通天子和士大夫的同一“天理”原则。天子祭天冬至以始祖配、祈谷以太祖配、明堂以皇考配,相应地,士大夫宗庙冬至祭始祖、立春祭先祖、季秋祭祢。天理作为万物生成展开的根源,将皇帝一岁四祭天与士大夫家族的四时祭祖对象一致化,建构了冬至配始祖、季秋配祢的新形态。只是皇帝得以配天,士庶只能祭自己的先祖而已。天理只是“一个道理”的统一性和唯一性特质,也在家族祭祀的一体化和一致化中呈现出其政治社会秩序的意义。唐宋之际依托于科举制度在地方的扎根和展开,儒家文化逐渐向下层社会阶层传播,他们试图通过模仿高级官僚和门阀“贵族”的祭祖礼仪来融入儒家士大夫文化中,天子至于士庶成为一体,需要统一的原理贯彻其中。程颐对一体化建构和天理的统一性,正是对这种新的政治社会秩序建构和整合的重要面向。

不论是天帝一理、郊祀明堂的尊亲之别[65],还是士庶家礼的四时分祭祖祢[66],作为支配此后六百年思想主流的朱子几乎都继承了元丰改制和二程基于“天理”的建构。这可以说是基于北宋明堂变革和争论的一个支配此下数百年政治社会的结果。

来源:《现代哲学》2024年第4期。本转载仅供学术交流之用,版权归原作者所有,若有侵权,敬请联系,万分感谢!

欢迎关注