《臭名纨绔》

祖母新丧,我随父亲回京,得知他要将我送给老鳏夫换取仕途。

我揣着祖母留给我的信物逃了出来,拦住宋知白问他,我俩定的娃娃亲是否作数。

换来的只有奚落和当众退婚,我成了全京城的笑话。

寒冬腊月里,我无处可去,在江边徘徊了许久,有人以为我要寻短见,急急将我拉了回来。

众人起哄嘲笑:

「沈随,她刚被退亲,你莫不是想娶她?」

原来他是京中臭名昭著的纨绔。

「娶就娶,只要她愿意嫁!」

他叼着一根草,倚在栏杆边上眯着一双桃花眼,挑眉看向我:

「喂,敢不敢嫁我?」

1

我站在法华寺中一个院落内,身边围满了人,耳边都是讥诮声。

就在一炷香之前,我在这里拦住了宋知白。

他一身雪白锦袍,如天上明月,就在我叫出他的名字时,他的随从将我拦在一丈之外,生怕我弄脏了他。

我向他表明身份,并拿出了信物。

「江晚?」

他凝眉打量着我,细细咀嚼我的名字。

「敢问宋世子,当年你我祖父二人为我们定下的娃娃亲,是否还作数?」

他的随从从我手上拿走信物,是一枚凤佩,上面刻着宋家的印记,他接过玉佩:

「你说你和我定过娃娃亲?!」

他凌厉的目光一寸一寸审视着我。

「江晚?不是鸿胪寺江少卿家刚从乡下接回来的女儿?」

不过瞬息,这偏僻的小院突然出现一群人,有人认出我来了。

「乡下来的村姑还想攀上宋世子?」

「宋世子连公主都不愿意,她一个乡野村姑,倒是敢痴心妄想,也不撒泡尿照照自己。」

宋知白出身高贵,郎艳独绝,已过弱冠之年,却未娶妻,他曾放言,婚姻一事只想遵循本心。

关于他的事迹,我早已听过许多遍。

现在是隆冬季节,前几日刚刚下过雪,法华寺在山顶,地上的雪还没完全融化,我脚上穿的是江南带过来的绣花鞋,一脚踩上去,雪化成水和着泥粘在鞋上,鞋面早已脏污不堪。

我知道自己狼狈极了,在一堆华服美饰之间,格格不入。

宋知白将玉佩丢给随从:

「先不论你这块玉佩的真假,但婚姻一事,我不接受任何人的安排。」

「如有婚约,恕难从命。」

我脑子「嗡」地一声,一片空白。

「我要的是聪慧有趣,举止有度,能与我并肩的人。」

语气中的不屑显而易见,在他眼里,我呆板粗俗,心比天高,妄想拿着一块破玉佩就想攀附他。

「走吧走吧,每年拿着『信物』来找我家世子的人多了去了。」

挡在我身前的随从不耐烦地将我往一边推。

京城的天真冷,山上的风很大,我身体轻飘飘的,胸膛像是开了口子,一直有风刮过。

2

第一知道我与宋知白的亲事,是在八岁那年。

我随祖母回江南,出城门口时,迎面来了一群骑马的贵公子,为首的是一个十三四岁的白衣少年郎,面如冠玉英姿飒爽,我看痴了眼。

祖母逗我:

「晚儿觉着那白衣公子如何?」

我羞红了脸,咬着唇不说话,手上的帕子缠在手指上绞了一圈又一圈。

「那等晚儿长大,祖母把你嫁与他。」

我转过头,回望少年远去的挺拔的背影,想起他的衣着配饰,生出自卑来:

「祖母,那郎君一看就是出自大家族,晚儿恐怕高攀不上。」

祖母点了点头,拉过我的手:

「不怕,我家晚儿是整个京城最好的姑娘,咱们出身低了些,但这门亲事是真的。」

她告诉我,那位少年郎叫宋知白,是镇远侯府的小世子,我与他的婚事,是老侯爷亲自定下的,这事跑不了。

「所以我们小晚儿啊,快快长大吧,长大了成婚了,日子就好过了。」

娘亲去得早,继母苛刻。

祖母不忍我受委屈,借口受不了京城的天气,带我回到江南祖地,远离是非。

最终她还是没熬过今年的冬天,临走前,她拿出一块玉佩让我保管好:

「这是宋家给的信物,关系着你的婚姻大事,千万别丢了。」

「只可惜,祖母没法看着你成婚了。」

其实她的身体早就不行了,只不过放不下我,苦苦熬着,等我长大。

小时候一直盼望长大,没人告诉我,长大的代价包含了死别。

祖母走了,唯一能护住我的人没了。

父亲回到江南,变卖了我们苦心经营的生意,以及所有值钱的物品,带着我回了京。

回京第二日,父亲就跟继母商量,将我嫁给户部尚书,以换取升迁,尽管那人的年纪比他还大上一轮。

我抗议的结果,是被打得皮开肉绽,丢在柴房里,不许进食,继母说我野惯了,要磨磨性子。

3

宋知白成了我的救命稻草,恰逢他刚剿匪归来,我费尽心思逃出家门,打听到他要去法华寺上香。

在拦住他之前,我自然是想过被拒绝。

也无数次想过,他年过弱冠都未成婚,是不是因为和我的婚约在身,在等我?

最终他的话像一记狠狠的耳光,让我认清现实。

祖母好不容易护着我长大,想着嫁了人,日子就会好转,可她未预料到,宋知白从未想过要娶我。

她知道我家门第低,娘家无依,靠的只有我自己,所以花费毕生心血培养我。

我的才艺是跟着最有名的女夫子学的,我的礼仪是在宫里做过教习的嬷嬷教的,掌家打理中馈人情世故,由祖母亲自教我。

多年的努力,像个笑话。

我突然有点心疼,要是她知道我如今连宋家门都进不去,得多难受。

我一片茫然,脚下的路不知该怎么走。

「姑娘,你的玉佩。」

随从拿着玉佩追上来,要还给我,我脚步顿了顿:

「这本就是宋家的玉佩,现在物归原主。」

婚事作罢,更没有还留着人家玉佩的必要。

「玉佩向来是定情之物,这村姑的意图显而易见。」

「我看这是故意想送宋世子玉佩,故而说玉佩本来就是宋家的。」

「是不是宋世子收了,就要被她缠上了?」

众人开始议论我,句句刻薄。

随从面露为难,他看看我,又看了一眼宋知白,手里的玉佩像是一块烫手山芋。

「十几年前,我祖父江鹤年在老侯爷的西北军担任副将,昆仑山一战,他替老侯爷挡了一刀,差点死掉,老侯爷做主,将刚出生的我许配给你,并当场给了这块玉佩。」

「如今你我已到婚配年纪,听闻世子奉行婚事自己做主,所以我特意来问一问世子的意思。」

「既然世子对此不知,也无意,那就此作罢,玉佩是老侯爷所赠,还请收回。」

我朝宋知白浅浅行了个礼,转身离去,只听见他轻声朝身旁一位年长随从说:

「乐叔,祖父当初说的,就是她?」

「应该是她,不过世子您不是一直不愿意吗?」

「也罢。」

看来他对此事并非完全不知,只是不屑不在意而已。

4

深一脚浅一脚地走下山。

宋知白的话,一直在脑中回响。

手里紧紧握住的是一支签,我在法华寺抽的,上面写着「上上签:鸾凤和鸣」,解签的师傅说是大吉,否极泰来,将觅得如意郎君,白头偕老。

可还是被宋知白退婚了,我心里苦涩,看来连菩萨都帮不了我。

有人指着我交头接耳,想必我拦住宋知白却被当众退婚的事,已经传得人尽皆知了。

被退婚的女子,是没有活路的。

家是回不去了,我能想象到父亲和继母会怎么对我,背上的伤还隐隐作痛,来到江边,徘徊了许久。

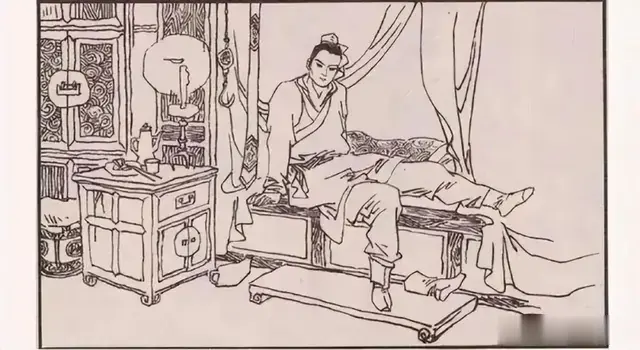

不知什么时候,身后走过来一位衣着华贵的公子,拽住我的手腕往回拖:

「天这么冷,你想跳江?岂不是要麻烦小爷我跳下去救你?」

「不用你管。」

「那怎么行,小爷我日行一善,今儿见着了,可不能不管。」

我并非想寻死,只是想回江南,坐船比马车快。

路旁的人听到他说话,嘲笑道:

「沈随,你哄骗谁呢?就你还好意思日行一善?」

原来他就是沈随,京城人人皆知的混不吝,二世祖,我才回京几日,却也听过他的名字,和宋知白一样如雷贯耳。

他把我拽离江边,直到把我拉到凉亭旁,才停了下来,有人也认出了我:

「这女的不是早上还缠着宋世子?这会儿又跟沈纨绔拉拉扯扯!」

「沈随,她刚被退亲,你莫不是想娶她?」

沈随松开我的手,喘了一口气,抬眼上下打量了我一遍,咧嘴笑道:

「有何不可?娶就娶,只要她愿意嫁。」

他从地上拔了一根草叼在嘴里,斜斜靠在栏杆上,眯着一双桃花眼,挑眉看向我:

「喂,你敢嫁吗?」

5

我仔细打量着他,他五官生得极好,皮肤特别白,一身红色大氅衬得眉间自带一股恣意风流。

被我盯久了,他脸上泛起一抹红晕,没好气地冲我嚷道:

「看够了没有?没看够,等成亲后想怎么看就怎么看。」

「为何要娶我?」

他答得随意:「看你顺眼。」

我自是不信,逃出来几日,东躲西藏,眼下头发凌乱,双眼无神,身上还沾着泥。

更何况,没人愿意娶一个被退婚的女子。

「你到底嫁不嫁?!」

想想母亲的眼泪,想起祖母的期盼。

「我嫁。」

旁人原以为沈随会生气,没想到他直接顺了他们的话要娶我,见无戏可看,只得摇摇头:

「哎,果然是烂泥扶不上墙,啥货色都要。」

「你们俩一个被退婚,一个臭名昭著,臭鱼配烂虾,也算绝配。」

沈随缓缓抬起头,看向正指着我们骂骂咧咧的人,嘴角噙着笑,起身朝他们走过去:

「你说谁是臭鱼烂虾?」

那人后退两步,畏惧地看了他一眼,随即又梗着脖子,用手指向我:

「当然是她!」

「哦。」沈随点点头,一把揪住他的头发,往江的方向走过去。

「沈随,你个王八羔子,你干什么?!我一定让我爹去皇上那里告你!!」

「你的嘴太臭,洗干净了再上来。」

他一脚将那人踹进江中,那人在冰冷的江水里扑腾了好一阵,求饶的话说了一箩筐,沈随才允许他的仆从下水救他。

被捞出来时,那人身子僵硬,像是结了冰,我不由得打了个寒颤,他看着我似笑非笑:

「怎么,怕了?」

6

回到江家,父亲继母二妹他们已等在门口。

「孽障,还敢回来?!我江家的脸都被你丢尽了!」

继母站在一旁,唉声叹气:

「果真是乡野长大的,那宋世子也是你能肖想的?」

「你现在被退婚,让咱们家其他未婚的姑娘怎么办?你二妹三妹都快到议亲的年纪,这谁还敢要江家的姑娘?」

「你收拾一番,趁陈大人还未生气,今晚就将你送过去。」

陈大人就是我父亲要讨好的老鳏夫。

「我不嫁!」

二妹江鸢过来拽我的胳膊:

「大姐姐,陈大人可是尚书,多好的婚事!旁人想嫁还嫁不进去呢!」

「那你来嫁?!」

「我不行,我还小,况且陈大人看上的是姐姐,妹妹怎好意思抢姐姐的姻缘?」

我神色淡漠:「当初你娘不就抢了我娘的夫君?有其母必有其女。」

说来可笑,我这继母还是我母亲的表妹,母亲生我那年,祖父伤重回京,祖母年迈要操心祖父的病。

母亲生产后身子虚弱,既要操持家中庶务还要照顾年幼的我,她表妹杨柳儿自荐说要来帮忙照顾。

一不留神,我这好姨母照顾到我父亲床上去了。

她大着肚子,哭哭啼啼要我母亲给她名分,母亲当时也怀了孕,一气之下流产了,自此郁郁寡欢,没过几年就撒手人寰。

我永远记得,她病恹恹躺在床上,字字泣血:「晚儿,我好恨。」

母亲走后,父亲很快将杨柳儿迎进家门,彼时,江鸢都已三岁。

「姐姐,母亲为你的亲事都操碎了心,你怎么能这样说她呢?!况且,母亲爱慕父亲,何错之有?」

江鸢带着哭腔,似乎很是委屈,杨柳儿流泪叹气道:「没想到晚儿这么多年还恨我。」

父亲恼羞成怒:

「混账,嫁不嫁由不得你!」

他手臂一挥,棍子就朝我迎面甩了过来,情急之下,我伸手捂住了脸。

7

长棍却没有如预料那般落下来,几息之后,响起沈随的声音:

「岳父大人这是在干什么?小晚儿要是破了相,我可心疼得很。」

只见沈随挡在我身前,手中紧紧抓住棍子的另一头,父亲又惊又怒:

「沈公子还请慎言,你我二人非亲非故,岳父这一称呼老夫承受不起。」

沈随用力一抽,长棍脱离了父亲的掌控,飞到沈随的手中,他当着面将棍子掰断。

「明日我便请家里长辈和媒人来提亲,我的未婚妻就暂时寄存在江府,我不希望在我迎她过门前,她有一丝损伤。」

父亲涨红了脸,气得说不出话来,江鸢面色娇羞,看向沈随:

「沈公子,你怕是不知道,江晚她举止粗鲁,在乡野长大缺乏教养,今日又被镇远侯府退婚,嫁过去怕是会给府上蒙羞。」

不得不说,沈随如果忽略他的名声,确实是个美男子,小姑娘看了都会心动。

「那就不是你该操心的了,再让我听到一句你说她不好的话,小心我拔了你的舌头。」

沈随不怀好意地盯着江鸢,笑得恶劣,他在京城劣迹斑斑,听说是个说得出做得到的主。

江鸢惊得脸色煞白,连连后退,让丫鬟扶着回了房。

沈随离开后,父亲与继母一同将气撒在我身上。

「畜生,竟然从外面找野男人来欺辱父母了!我告诉你,我们已经给你找好人家,那沈纨绔有什么好?!」

「好人家?比你年纪还大的老鳏夫?沈随不好,你方才怎么没当着他的面说?」

我父亲能力平庸,靠着祖父的余荫,混到了从五品的职位,再也上不去,于是打起了卖女求荣的算盘。

继母假惺惺地劝导:「陈大人虽然年纪大了一点,但位高权重,你嫁过去是做正妻是去享福的。」

我不欲争论:「那你去跟沈随说退婚吧。」

父亲气得全身发抖,嘴里叫着:「孽障,我看你是要翻天了!」

我平静地看着他:「父亲这是要教训女儿吗?」

他捂着胸口,瞪着眼睛看向我,终是没说出一句话来。

「若无事,女儿告退。」

8

我们的亲事很快定了下来,在年后的正月,沈家说那日是个黄道吉日,只剩不到两个月的时间。

婚事有点赶,却正合我意。

我急着摆脱父亲继母的掌控,沈家有权有势,可以护住我。

至于沈随,祖母说过,会害羞的男人,定不会坏到哪里去。

眼下,他愿意拉我出火坑,我也愿意和他一起把日子过好。

此后,我忙着绣嫁衣,置办嫁妆。

沈随似乎也很忙,定亲之后没再见过,只是偶尔会托人带点东西过来。

临近过年,京城被装扮一新,听说今年有番邦国的使团以及各封地的王爷都携家带口进京贺岁。

马车行至朱雀大街时,前方被堵住了路,跟旁人打听得知,番邦人与百姓发生了冲突。

他们见人多势众,有些顾及,说让大昭人来跟他们比试,赢了就道歉。

为首的人看了看四周:「就比箭术吧,你们大昭可有人敢应战?」

大家面面相觑,无人应答,平民百姓有几人会箭术呢?

见无人应答,拿鞭子的女人嚷道:

「听说你们大昭的宋知白文韬武略,怎么没来?难道是在做缩头乌龟?看来大昭还真是无人了!」

她用番邦语跟身旁的人交流了几句,我得知她叫乌雅,她身旁的男子叫乌蒙,是她哥哥,他们是北戎人。

有人回道:

「宋世子不在,不过我们已经有人去叫了。」

乌雅指着在一旁哭泣的孩子:

「吵死了,哭什么!」

说着又一鞭子朝地上的小孩甩过去,我挡在小孩前面,鞭子快落在我肩上时,我一把抓住,用力一拉,她「砰」地从马上摔了下来。

我转身打量着马上几个番邦人:

「杀猪焉用牛刀?小女子愿意讨教一二。」

9

朱雀大街路边种了很多树,双方约定以箭射中的树叶数目为准,一箭定输赢。

和我比试的是乌蒙,他急着为妹妹报仇,率先射出一箭,箭矢「嗖」地一声贴着树干飞驰而去。

箭矢带着的疾风震得树上的叶子纷纷落下,只剩稀稀拉拉几片,孤零零地挂在枝头。

最后箭停插在大街路口最后一颗树上,箭身上串满了金黄色的叶子。

「你们耍诈!」

百姓义愤填膺。

街道一旁商铺的二楼,伙计盯着光秃秃的树枝,神色气愤,他身前一袭红衣的男子眸色幽深地盯着窗下,修长的手指在桌上轻轻敲了敲。

北戎人都神色得意,劝我早点认输,我看向人群:

「请问,谁的弓箭借我用一下?」

身后传来一熟悉的声音:「用我的吧。」

转身,看到宋知白拿着弓和箭筒朝我走过来,不知道他什么时候来的。

我接过弓,取了三支箭。

挽弓瞄准射击,三箭齐发,一气呵成。

在所有人的注视中,三支箭,一支率先射向街道最远处的那一棵树,紧贴着乌蒙的箭射在树干上。

第二支,射中乌蒙的箭,将其劈成两半,在巨大的冲击力下,他的箭掉了下来。

原本在串在他箭身上的叶子,被两支箭牢牢地固定住。

第三支,串起树上剩下的树叶,最后钉在第一支箭箭尾。

「好!」

宋知白带头鼓掌,番邦人面面相觑,乌雅脸色煞白,乌蒙盯着箭若有所思。

众人嚷着要番邦人道歉,他们迫不得已道歉认错,对伤者赔偿了黄金千两。

宋知白朝我走过来:

「姑娘箭术出神入化,请问如何练的?」

我摸着手上磨出来的老茧,轻声道:「无他,唯手熟尔。」

祖母曾说,镇远侯府的人都是英雄,宋家妇不能拖后腿,不能当只会攀附的藤蔓,要做大树,关键时候要能撑起一片天。

祖母随祖父去过西北,她说宋家的媳妇姑娘,个个都会骑马射箭,英姿飒爽。

我每日寅时就起床练骑射,从未间断。

10

我将弓还给宋知白,宋知白眼神热切:

「姑娘,在下镇远侯府宋知白,敢问姑娘芳名?」

这是宋知白第一次主动打听女子的名字。

只有他自己知道,他作为京城羽林军统领,赶到朱雀大街时,看到眼前的一幕有多激动。

女子一袭红色斗篷,孤身与一群北戎人对峙,不卑不亢,即便处境不利,也能从容化解。

他的心跳漏了几拍,他知道,自己要找的那个人,终于出现了。

一见钟情,原来如此。

人流还未散去,百姓一听宋知白打听我的事,也帮着追问。

其他番邦人已走远,乌蒙却没有离去。

「小王对姑娘的箭术甚是钦佩,敢问姑娘家住哪里?在京期间,能否找姑娘切磋?」

看来不告知名字是走不掉了。

我脚步顿了顿,解下斗篷上的帽子,露出我的脸,朝宋知白行了个礼:

「宋世子,真巧,我们又见面了。」

他瞳孔骤缩,眼中满是震惊,双眼死死地盯着我,脸上血色尽失,白得像窗纸。

长长的沉默之后,他终于开口:

「江小姐为何会箭术?」

声音涩哑,似乎连发声都困难。

「听闻宋家妇人皆善骑射?」

我轻声问道,他不可思议地看向我,挤出一个惨白的笑容:

「都比不上你,你练了多久?」

「八年。」

到江南后,我所做的一切,都是为了以后当好宋家妇,这似乎是我唯一的出路。

「对不起。」

他身子微微发抖,眼神中有疼惜和愧疚。

「没事,一切都已经过去了,况且,当初定亲非你所愿。」

虽没能嫁给他,但他是我的动力,因为想和他并肩,所以督促自己变得更优秀。

看着眼前洒脱的女子,宋知白此刻感觉快疯了。

他只不过想找一个可心的妻子,不求倾国倾城,也不要家世显赫,只求她知书达理,不迂腐,聪慧有趣且独立。

明明他早已与这样的姑娘定了娃娃亲,可因为不了解而贸然退了婚。

看着眼前恬淡平静的人,他突然觉得自己错过了很多细节。

她这样的姑娘,被逼到一身泥泞来找他,可见她当时的处境有多艰难。

她本可以拿着玉佩,跑到府里找到宋家长辈要求履行婚约,或者干脆把事情闹大,可她没有。

那日,她身形单薄脸冻得通红,被当众拒绝后,她一脸落寞,看得出她难过得快碎了,却倔强得连一滴眼泪都没流,还平静地解释了玉佩的由来。

昔日那张落寞带着一丝倔强的脸,与眼前从容坚定的脸,渐渐融合在一起。

遗世独立,如悬崖上迎风傲雪的寒梅。

他的心突然空了一大块,难过得想掉眼泪。

11

「小晚儿,好巧,我一想你,你就出现在我面前。」

沈随仍是一身骚包红色,格外显眼。

看到宋知白挡在我身前,他笑嘻嘻将手搭在我肩上:

「宋世子还有事吗?若没事,我们走了,小晚儿,我接你回家。」

宋知白一把拽住我的手腕,缓缓抬头,盯着沈随:

「你们?」

沈随帮我戴好帽子,重新系好带子。

「我与小晚儿已定亲,正月成婚,宋世子有空可以来喝杯喜酒。」