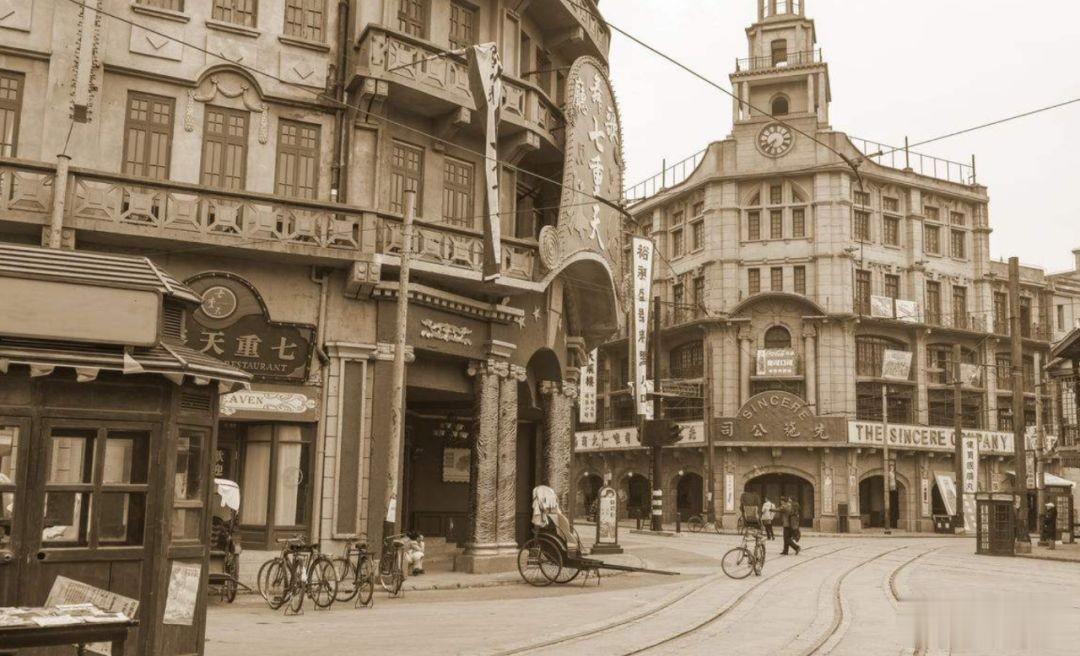

民国时期乡下大家族的祖坟都气派 《银元时代生活史》的作者陈存仁这么写:丧事完毕后,我们一家人扶柩到安亭祖坟下葬。安亭距离上海一百里左右,火车可以直达,我家祖坟地区广大,穴位排列五级,能葬五代子孙。有一个祠堂,相当宏伟,堂外有祭田百亩,租与农家耕耘,将租米作为祭祀及修葺祠堂之用。在安亭墓祠时,我的叔叔说:“你们一家七口,应迁入祠堂居住,以维永久,而省开支。”我母亲坚持不允说:“孩子们居住乡间,将来的教育,便不堪想象。”我的叔叔是一个读书人,他说:“安亭是一代宗儒顾亭林的故里,读书是不成问题的。”我母亲认为这种见解太不合时宜,所以在葬仪完毕,就毅然决然地拖了儿女回到上海,集合亲友说:“我决计在上海教养儿女,将姓方的八百多银两分存三家绸缎铺,以十五年为期,取本又收息,十五年中子女们的教育与生活就不成问题了。”亲友们对我母亲的主张都认为有见解,要是我母亲没有这种决心和毅力,那么我们弟兄姐妹,都成了乡下人,我们日后每人的历史也要重写了。 民国时期,中国还是地道的农业社会。即便是城市中的大商人,也在乡下有房子有地,又有自己的宗族。以陈存仁家为例,祖坟是在安亭,陈家人无论死在哪里,都要安葬回祖坟。有意思的是,祖坟还有祭田百亩。 祭田就是《红楼梦》里面,秦可卿劝告王熙凤搞得东西,用于贾家一败涂地后的东山再起。古代即便犯下重罪被抄家,也不会动祖坟的祭田。而祭田一般都租给附近农民,用地租来维护坟地、修缮祠堂,同时还会在祠堂附近开办学堂,让家族没有条件读书的孩子就读。古代有条件读书的乡民不多,只要读书就有机会出人头地。 时代不同了,民国时期城乡的差异很大。如果陈存仁留在乡下生活,读书再没什么成就,可能一辈子都是乡农,不会是后来的上海有名中医。关键在于,如果陈存仁自己是乡农,他的子女恐怕在后来的制度下也是农民,几代人也难以翻身。由此可见,陈存仁的母亲虽然是女流,还是颇有见识的。 萨沙的读书随笔第69集