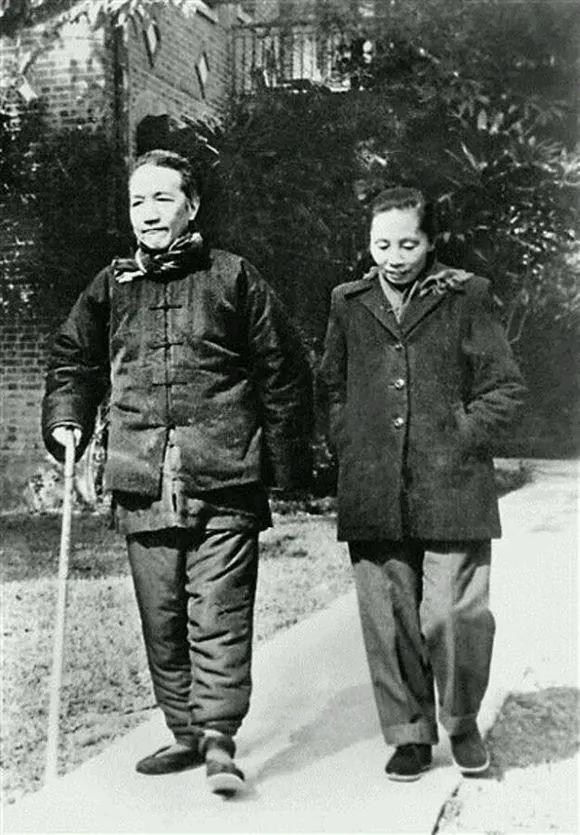

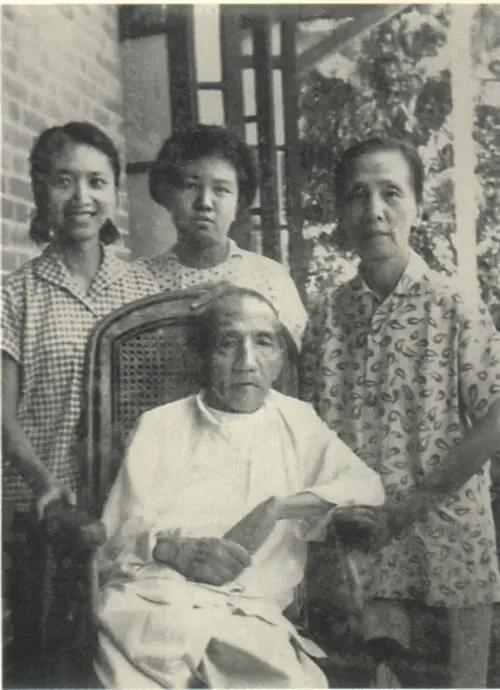

从1966年开始,最后的贵族、被誉为“学问三百年来第一人”的陈寅恪,心中始终有一个疑问。 什么是“反动”? 他想不明白。 陈氏这一脉,是有气节,也是爱国的。“七七事变”后二十二天,日军逼近清华园。陈寅恪八十五岁的父亲、清末四大公子之一的陈三立悲愤交集,绝食五日而亡。陈寅恪守孝四十九天,因为悲恸过度,右眼视网膜脱落,从此眼睛就坏了。 回望往昔,他无法面对当下。 这一年的夏天,狂风暴雨卷席而来,中山大学后勤部的“斗士们”猛烈攻击陈寅恪多年来大肆挥霍国家财富,每月要吃进口药物,每天要享受“三个半护士”的照顾,最典型的说法是 :这瞎老头什么不用干,住最好的,吃最好的,拿最高的工资,还不是劳动人民养着他。 老先生悲伤地辩解过,但换来的是更悲惨的遭遇。疯狂的时候,批判老先生的文字甚至贴到了屋里,贴到了老先生的床头。 当时,他的工作单位曾如此描述他: 陈寅恪对于蒋家王朝的覆灭是不甘心的。他声称“不吃中国面粉”,“不为五斗米折腰”。他狂叫“兴亡遗恨尚如新”。他还说,“虽然年纪老到皮包骨了,但还不愿死,要看新世界怎样灭亡”,“死了以后,骨灰也要抛到大海里,不留在大陆”。简直是反动透顶,恶毒至极。 那时候,他家的楼外被安装了高音喇叭,从早到晚播个不停,声音极其恐怖。 外语系教授梁宗岱的夫人甘少苏说:历史系一级教授陈寅恪双目失明,他胆子小,一听见喇叭喊他的名字,就浑身发抖,尿湿裤子。 1969年春节刚过,陈寅恪就被勒令搬出东南区一号二楼,那是他最后的家。 搬家的情景是寒怆的,老先生平躺在板车上,不住地流着眼泪,任人摆布。 四处透风的一间破屋,是他人生最后的落脚点。 痛苦地躺着,受尽折磨,他曾用沙哑的声音对妻子唐筼说: 我现在譬如在死囚牢。 1969年10月7日早晨五点,一辈子守望中国文化,守望“独立之精神,自由之思想”的陈寅恪,眼角挂着泪,凄然死去。 陈寅恪去世后,唐筼从容安排了后事,她对从四川赶回来的大女儿说:如果我死了,就不必再从四川来广州了。 四十五天之后,唐筼毅然决然追随丈夫而去。

迦楼罗王

何如胡适之潇洒明智地远走?