1991年美媒问湖南一农妇:毛主席和邓公谁好?其回答至今意义深远

1987年,毛主席故乡的邻居汤瑞仁开了一家毛家饭店,并推出一系列毛主席爱吃的美味。

很快,她的餐厅就赢得了消费者喜爱。

后来,因为乘着改革开放的春风,毛家饭店的名气更是传到国外,吸引无数游客前来就餐。

然而,来到毛家饭店的游客,少不了一些别有用心的人。

最有代表性的一次“刁难”,是1991年。

当时,全美广播来毛家饭店拍摄专题片时,故意问汤瑞仁:“毛主席好不好?邓公好不好?毛主席和邓公哪个更好。”

一时之间,将汤瑞仁推向风口浪尖……

两难的选项,机智的回答 中国人都知道,毛主席带领大家打天下,把人民带出水深火热的生活中,得以站起来。

他的伟大毋庸置疑。

中国人也知道,邓公提出改革开放战略,让中国的经济得以腾飞,使得人民能够富起来。

他也是一位伟人。

美国人的这个问题,明面是要汤瑞仁比较两位伟人,实际是要说:

邓公上台后,中国才实施改革开放,汤瑞仁才能做生意。

她是不是觉得,邓公比毛主席好?

这种问题,要么是想要她否认毛主席的伟大功绩,要么是想要她否认邓公的改革开放战略,非常刁钻。

好在,汤瑞仁给出了巧妙的回答:“两个都好,两个都是伟人。”

这个回答,同时肯定了两人的功绩,让提问者的阴谋未能得逞。

一时间,毛家饭店响起了此起彼伏的掌声。

这个掌声仿佛是在说:“咱们都认可汤瑞仁的这种说法。”

在中国人的地盘上,只要中国人都认可“两位伟人一样好”的观念,外国人就不能把两位伟人对立起来,更无法借此挑起中国人的对立。

历史的见证人,时代的经历者 汤瑞仁的回答,堪称智慧,也堪称准确。

因为,她亲眼见证了旧中国的结束和新中国的成立,也经历着改革开放带来的巨变。

故此,她的回答是极其有说服力的。

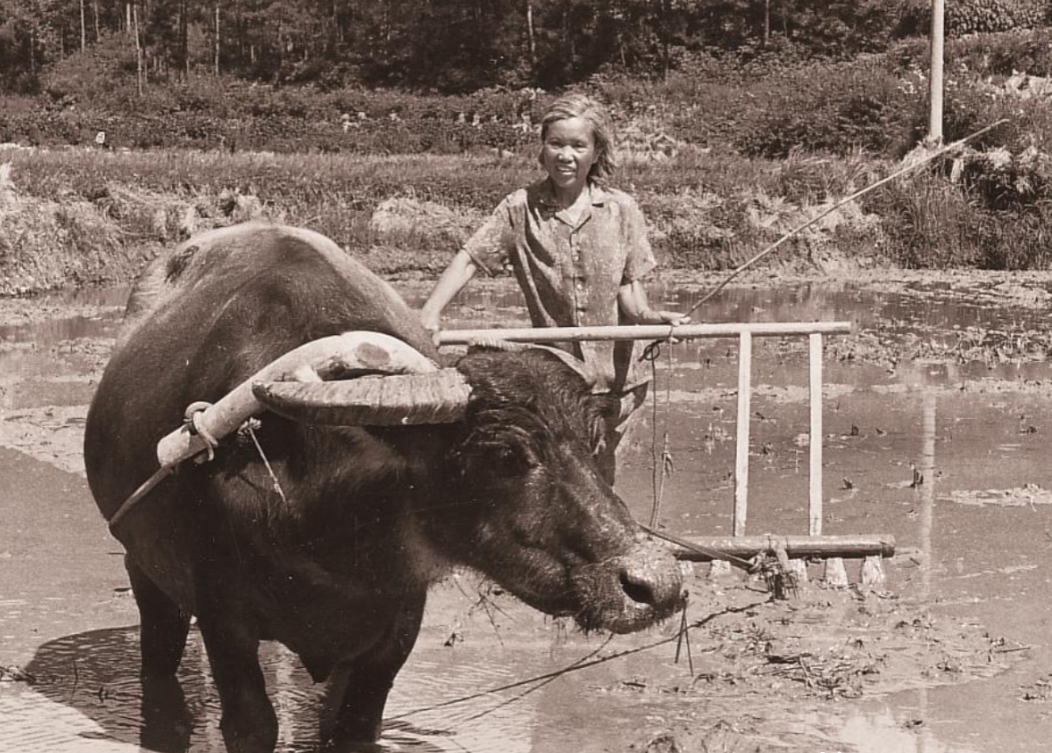

说她见证历史,是因为她出生于1930年,出生于湖南湘潭的一户农户之家。

身逢乱世,有上顿无下顿是人生常态,如果遇见荒年,便要上街讨乞,苦苦支撑生活。

14岁,汤瑞仁还不懂什么是爱情,就陷入封建婚姻的枷锁。

在父母包办下,她来到韶山,嫁给一位叫毛凯清的小伙子。

而当时,毛主席一家正是他们的邻居。

那时,她和其他人一样,好歹有个家庭,那就熬完一生。

然而,乱世之下,一个贫苦人想穷苦过一生的卑微愿望,都无法得到满足。

婚后第三年,毛凯清与弟弟部队当兵,一家人的生计,就落在了汤瑞仁身上。

白天,她打理庄稼,累了一天,又要回家照顾公婆。

那时的汤瑞仁,或许都不敢奢求以后日子会好起来。

她正如余华在《活着》里说的:为了活着而活着。

直到1949年,新中国成立。

汤瑞仁没有想到,门对门的邻居家,竟然出了个这么了不起的人。

而很快,她就亲身体会到“新中国成立”这句话的意义。

其分到了土地,男女平等了,又建立了互助组……种种变革,终于让她意识到自己站起来了。

汤瑞仁的生活变得有盼头,她的干劲也更充足。

当时,她还加入互助组,帮助大家得到政府奖励,甚至得到了毛主席的亲笔称赞。

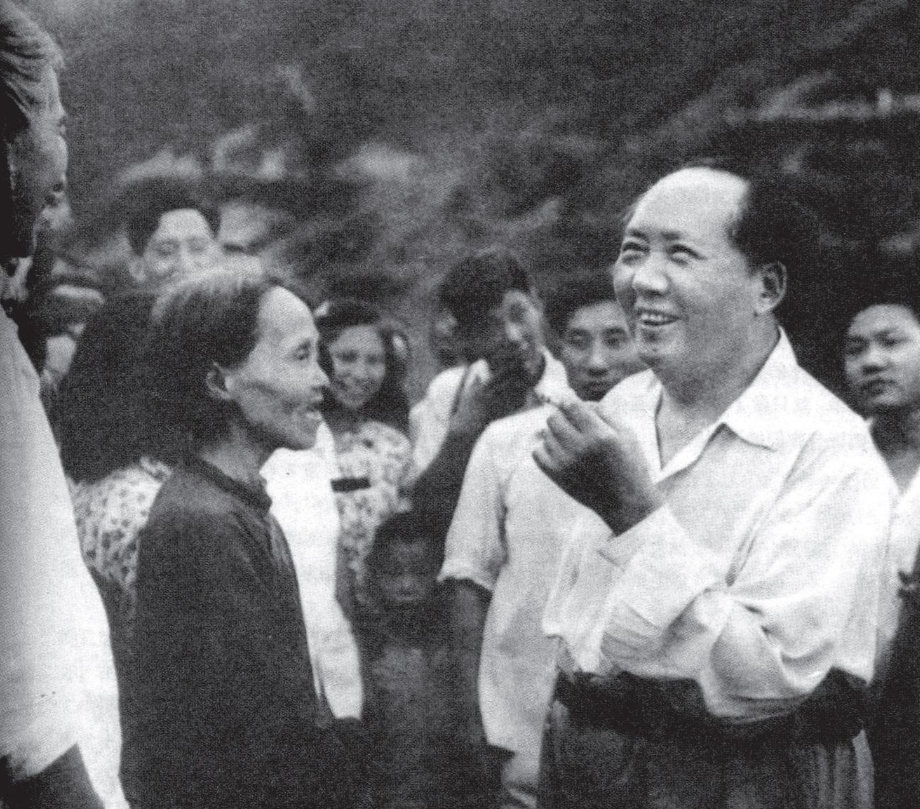

1959年,汤瑞仁见到毛主席。

她发现,这位改变中国命运的伟人,远比自己想得平易近人。

他们亲切交谈,小到汤瑞仁家中情况,孩子读书与否,大到谈论家乡变化、美好未来。

临走前,主席还与他们一家拍了合影,这张照片至今挂在毛家饭店正厅。

1976年,毛主席在京去世,汤瑞仁为此伤心了许久。

后来邓公上台后,改革开放的春风吹到全国各地。

难能可贵的是,汤瑞仁看到了大变局下的机遇。

原来,改革开放后,一股旅游之风在全国各地刮起。

而汤瑞仁的脚下就是毛主席的家乡,自然成为全国闻名的旅游圣地。

有人来,就有了财路,有了财路,汤瑞仁就行动起来。

刚开始,她只是摆摊卖汽水、可乐。

1987年,她干脆开一家毛家饭店。

那段时间,只要一进门就能听见汤瑞仁用带湘潭味儿的普通话说:“欢迎大家光临毛家饭店!”

紧接着就能看到她全程微笑地为每一个顾客端菜添水。

而这一做就做到90多岁。

闲暇时分,汤瑞仁还会给来店里吃饭的年轻人讲述她所经历过的革命岁月。

在她的经营下,饭店生意一天火过一天,很快就闻名世界。

这才有了文章开头,美国人不远万里,来到毛家饭店“刁难”汤瑞仁的举动。

不过,这位美国人,没有生于中国、长于中国,根本没有经历过中国的伟大变革。

因此,他体会不到毛主席和邓公所处的时代背景,只知道脱离时代,武断地将二者对立起来。

后记 2008年,“毛家饭店”已经在全国已拥有近400家连锁店。

但即便如此,汤瑞仁依旧强调一事:

毛家在经商,但毛家人不是商人;毛家在做企业,但毛家人不是企业家,毛家人就是为人民服务的服务员。

为此,她几乎每年都在做慈善,收养上百名孤儿,资助失学儿童重返校园,以及看望烈士家属。

更加值得一提的是,2008年汶川地震时,正面临金融危机导致资金紧张的毛家饭店,仍从银行贷款300万,捐赠灾区。

而支撑她做这一切的,是汤瑞仁常挂在嘴边的一句话:“我是毛主席的邻居,不能给他丢人。”