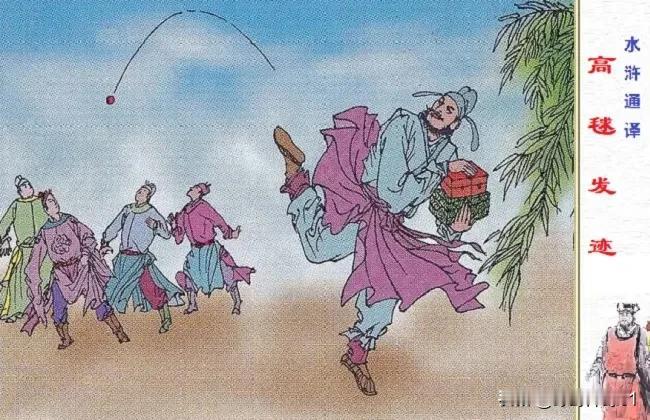

#苏东坡认识《水浒传》里的高俅吗?#苏东坡肯定认识高俅,但《水浒传》中没有写苏轼苏东坡,而是写的“小苏学士”。小苏学士如果就是苏轼,那么,苏东坡肯定认识《水浒传》中的高俅。 《挥塵后录》中说:“高俅者,本东坡先生小史,笔扎颇工。东坡自翰苑出帅中山,留以予曾文肃,文肃以史令已多辞之,东坡以属王晋卿。” 这段记载,与《水浒传》中高俅发迹故事几乎完全一致,却又依据情节和隐喻做了非常大的修改。 高俅被跌配出汴梁,投奔了淮西临淮州的柳大郎。遇赦后,柳大郎把高俅推荐给开封生药铺掌管董将士。董将士不敢收留,把高俅推给了小苏学士。小苏学士只留高俅住了一晚,就举荐给了小王都太尉王晋卿。 《挥塵后录》中,高俅本来就是苏东坡的小史。元佑八年,苏轼被贬到中山(定州),为不耽误高俅前程,就把他托付给驸马王冼。这就不是《水浒传》中的小苏学士与高俅了,施耐庵改写这段历史,“小苏学士”就不一定写的是苏东坡了。 原本,施耐庵笔下的高俅也不是历史真实中的高俅。《水浒传》中说,高俅本来叫高二,因为“踢的好脚毛毬”,大家都叫他高毬。后来发迹,才改名高俅。高俅发迹是因为王晋卿派他去给端王送玉龙笔架和镇纸玉狮子,也是“踢的好脚毛毬”被端王留在了府中。端王做了皇帝,“没半年之间,直抬举高俅做到殿帅府太尉职事”。 所以,《水浒传》中的小苏学士见到的不是高俅而是高毬。 《挥塵后录》中说,高俅“数年间建节,循至使相,遍历三衙者二十年,领殿前司职事”。高俅做到殿前太尉用了二十年时间,显然,《水浒传》写的不是历史真实中的高俅。 《水浒传》中的高俅,是一个非常复杂的隐喻符码,这篇短文难以讲得清楚,总而言之一句话:高俅隐写的是大明皇帝。说得更准确一点,这个隐喻符码隐射燕王朱棣,兼而写到了大明太祖朱元璋。 书中说,高俅因帮生铁员外的儿子使钱,被自己的父亲告到开封府。开封府脊杖四十,把高俅跌配出了开封府。高俅在汴京无处安身,就来到了淮西临淮州。 朱元璋于洪武四年(1371年)定朝会宴享舞乐之数,其中有一首《起临濠》唱道:“提剑起淮西”,高俅所到之淮西即指此。 淮西没有临淮州,只有临淮县,临淮县就是凤阳。高俅被“跌配”到淮西临淮州,写的是朱棣之藩前,被朱元璋派到凤阳体察民情,总共是三年时间。所以,高俅在临淮县柳大郎家就住了三年。 开封府是洪武至建文年间的大明北京,《水浒传》中的“东京开封府汴梁宣武军”隐写的是永乐迁都后的北京。高俅脊杖四十,寓意朱棣四十岁时起兵靖难。 高毬之“毬”,借用了《礼记》中的一句话:“王燕而诸侯毛”,“王燕”倒过来就是“燕王”。这是《水浒传》诗禅笔法的写法,用的是灯谜中的秋千格。 总而言之,高俅在“高俅发迹”这段故事中,隐写的是朱棣由燕王而至皇帝的历史。如此,“小苏学士”就不是写的苏东坡了。 蘇,是“草魚禾”。草,指的是大明朱姓由邾国曹姓化出。这个隐喻寓意出自《明实录•太祖高皇帝实录》:“(太祖)出自帝颛顼之后,周武王封其苗裔于邾。春秋时,子孙去邑为朱姓”。邾国的第一代国君名叫曹挟,朱姓因而是“曹化(草化)”,花和尚、花村刀笔吏等“花”,就是草化。 “鱼尾与燕尾相似”,施耐庵借此隐藏了燕王。魚谐音“禺”,禺是一种长尾猿猴,隐喻建于猴年(戊申)的大明。所以,开篇词中说“讶求鱼缘木,拟穷猿择木,恐伤弓远之曲木”。 朱棣是大明“五代”中的木字辈,开篇词这几句说的是朱棣开启了大明藩镇之乱,大明恐怕要亡于木字辈。历史证明,《水浒传》的寓意是相当准确的。“禾,木也,木王而生,金王而死”,大明果然如北宋那样亡于“金”。 历史真实中,北宋有“三苏”学士,老苏苏洵、大苏苏轼、小苏苏辙,《水浒传》中的小苏学士既不是苏东坡,更不是苏子由,他们都不认识《水浒传》中的高俅,北宋人怎么可能认识明朝人呢? “学”又作“斈”,是“文子”。朱棣庙号太宗文皇帝,是“斈”中之“文”,子,是男子,也是儿子。朱棣的次子名叫朱高煦,是“高二”之一。 朱元璋因自比高阳氏颛顼帝,谥号中就有“高皇帝”这三个字。高俅的“高”,与清风寨知寨刘高的“高”,都隐写了高皇帝之“高”。朱棣是朱家高阳氏二代,也是“高二”。 总而言之,历史真实中,苏东坡肯定认识高俅,却不认识《水浒传》中的高俅。隐藏在历史真实背后的小苏学士,那就认识高二、高毬与高俅了。多重寓意中,“小苏学士”与高俅还是同一个人。