所谓再生族,意思是除了在出生时被赋予自然生命之外,在少年时还要接受一次由婆罗门主持的入法礼,在精神上再出生一次。这样才能正式成为婆罗门教徒。

吠舍之下,就是首陀罗。首陀罗是印度社会中地位最低的种姓。首陀罗是由被雅利安人打败的古印度土著居民达罗毗荼人构成。他们虽然有时从事的职业和吠舍相同,比如当农民和工匠,但是他们和吠舍之间有一条难以跨越的界线一他们不属于再生族。

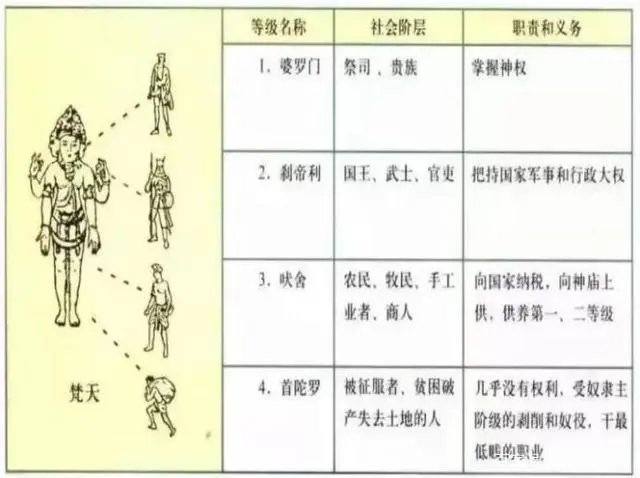

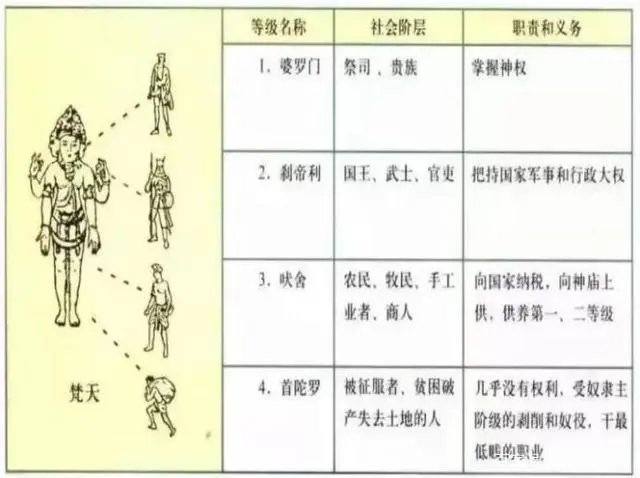

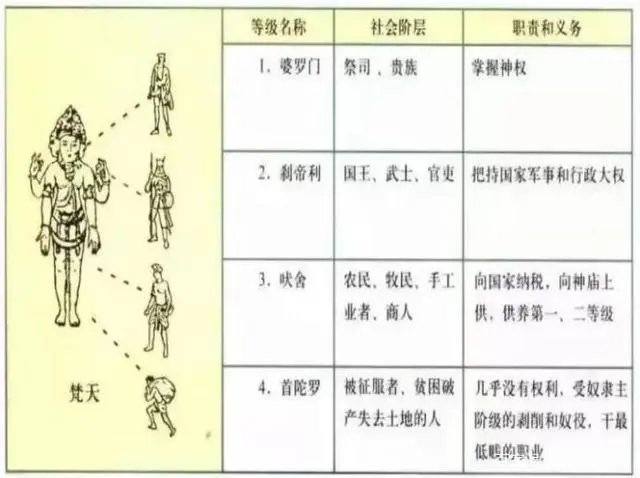

从这样的排序可以看出,在古代印度,位居社会顶端的,并不是拥有强大权力或者经济实力的精英,反而是有仪式权力和精神权力的精英。

其实,在印度文明早期,不同种姓之间的差异还不是很明显。不同种姓之间主要的区别在于职业,而非社会地位。当时婆罗门教的种种姓设置,只是他们设想的理想社会的层级,在现实中的意义不大。

比如,在婆罗门教的经典《摩奴法论》及之后的文献中提到,出身首陀罗的女子与出身婆罗门的男子生下的女性后代,再与婆罗门男子生下后代,如此繁衍七代,可以将种姓提升至婆罗门。

另外,在印度的史诗《罗摩衍那》中,也记载了十车王和他出身吠舍和首陀罗的老婆,都来抚摸祭祀用的马匹。这段记载向我们展示了,当时不同种姓之间通婚的现象是存在的。

事实上,印度种姓制度真正变得非常严格,而且造成严重的社会阶层固化,是在公元七世纪印度教兴起之后。在这之后,印度的不同种姓之间的界限极为分明。不同种姓的人之间,如果通婚,将来他们的后代就是贱民,只能做最低贱的工作,而且不能和其他种姓的人接触。而对某些婆罗门来说,看见贱民,就需要一个冗长的净化仪式。

印度的种姓制度是一套完整而严格的等级制度。除了四个基本的大类,人们还会根据不同的职业、部落、宗教和姻亲,在这四类的基础上,继续细分种姓,多达上百种。

除了种姓制度之外,印度社会上还有另外一种跟种姓制度相互兼容又有所不同的划分制度一迦提。

迦提,跟种姓制度类似,也源于出身,但它同时包含了种族、职业等很多因素。也因此,迦提制度与种姓制度并不完全相融,许多迦提,就横跨了数个种姓等级。