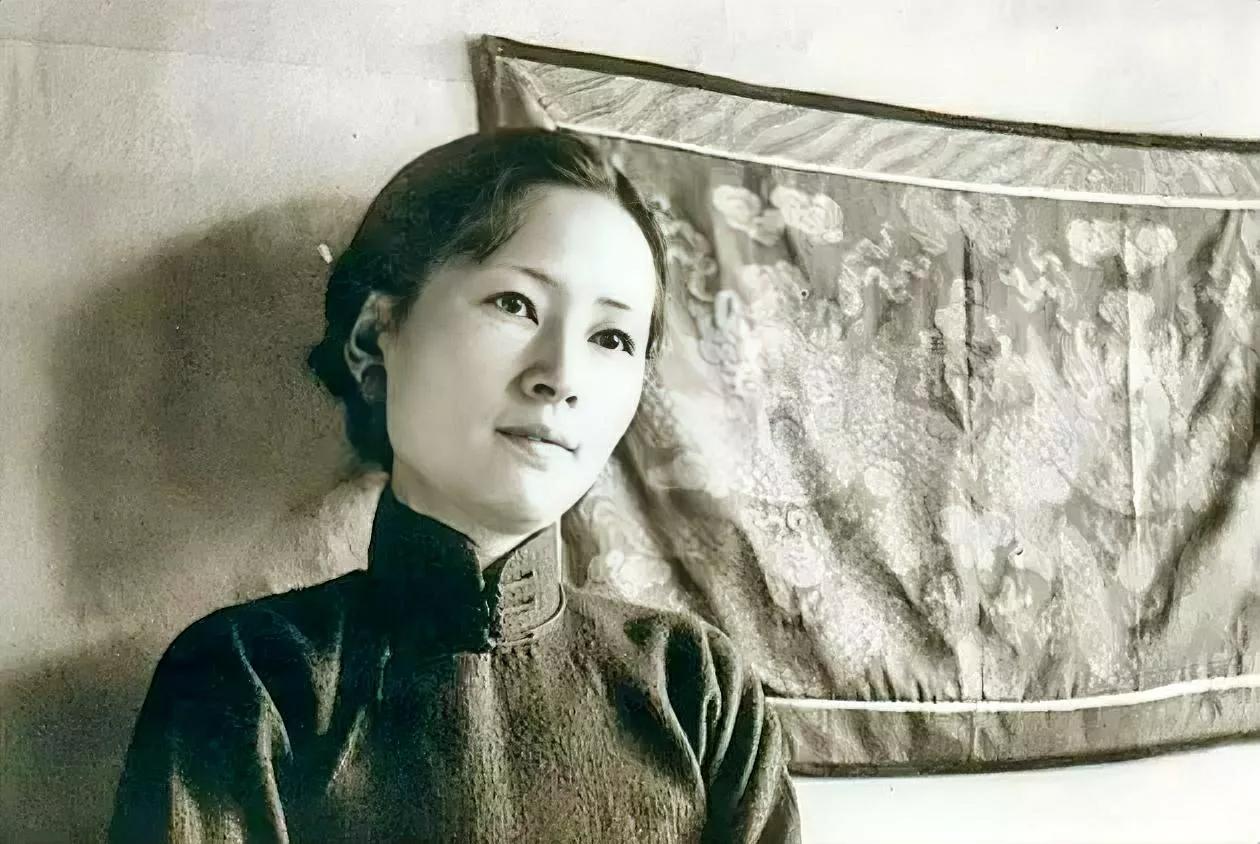

1949年,林徽因抱病设计国徽。可她设计出来的国徽,总是缺少了点什么,以至于多次被驳回。最后周总理给了她一个提议,她按照周总理的提议修改后,设计出了完美的国徽。 1949年,新中国刚刚成立,国歌、国旗都已确定,但国徽却迟迟未能落定。作为象征国家的重要标志,国徽的设计显得尤为重要。 这不仅代表了新中国的形象,更承载着人民对未来的希望。在这样一个时代背景下,林徽因,那个被誉为“才女”的女性,跻身于国徽设计的行列,尽管她正饱受疾病的折磨,但她依然全心投入。 那么,林徽因究竟是怎样设计出国徽的呢?这一过程又隐藏着怎样的故事和情感呢? 新中国成立之际,政协决定组织两个设计小组来进行国徽的设计,其中一个由清华大学建筑系负责,成员包括林徽因和她的丈夫梁思成;另一个则是中央美术学院,由张仃带领。 林徽因参与国徽设计的机会,实在是一个荣耀的时刻,尽管她的身体状况并不佳,却丝毫不影响她的热情。 在这期间,林徽因总是捧着图纸,聚精会神地分析着各种可能性,寻找着最能表达新中国理念的元素。经过几个月的努力,两个小组终于分别提交了各自的设计方案。 林徽因和梁思成的作品虽具匠心,却因为缺乏某些关键元素而未能完全打动评审团。最终,周总理召集了各位设计者进行了一次深入的讨论。 在讨论会上,周总理认真聆听了每一个设计理念,同时也对两组方案进行了分析。他的目光似乎透过表面的瑕疵,看到了更深的意涵。经过激烈的讨论,虽然中央美术学院的设计方案更受青睐,但仍需进一步改进。 此时,任务落在了梁思成的肩上,他需要将各方提出的建议融入到国徽设计中。而林徽因,也在这次会议后,开始了她的修改工作。尽管她的身体依旧令人担忧,但她的创作热情却如烈火般燃烧着。 经过一个月的努力,林徽因逐渐完善了设计稿,然而一轮轮的反馈让她感到无比沮丧,每次递交的修改方案,总被驳回。设计国徽的压力和身体的病痛,交织在一起,令林徽因倍感疲惫,但她没有选择放弃。 就在她陷入困境之时,周总理的一次探访为她带来了新的灵感。他看到林徽因因国徽设计而愁眉不展,便向她提出了一个建议:“你可以在国徽的边缘上加上麦稻穗!” 这一提议如同黑暗中闪现的光芒,给了林徽因新的灵感和方向。 麦稻穗象征着丰收与希望,贴合了新中国的精神内涵,也反映了广大农民的共同期盼。这样的设计理念让林徽因意识到,国徽不仅仅是一个图案,它还需要承载着国家的文化与心灵。 那么,周总理为何会有这样的建议呢?原来,这和他的一段往事密切相关。 1942年,宋庆龄在重庆的家中举办了欢送董必武回延安的茶话会,周总理也应邀参加了。在宋庆龄家,周总理看到了当地农民送给宋庆龄的几束麦穗,非常的饱满,金灿灿的。 彼时,有人赞扬这麦穗好看,于是宋庆龄便借机说道:“麦穗对于中国人很重要啊,毕竟我国百分之八十都是农民,要是每一户农民家的麦穗都长得那么好,就好了,国家也就五谷丰登了!” 周总理还曾表示,等全国解放了,一定要把禾穗画到国徽上。 林徽因立即意识到,麦稻穗的加入不仅能够丰富国徽的内容,还能使其更具中国特色。于是,她依照周总理的建议,重新调整了设计方案。 终于,在经过无数次的修改和努力后,林徽因呈现出的新版国徽,完美地融合了传统与现代、历史与未来。 它的中心部分是五星,象征着中国共产党领导下的团结,四周环绕着金色的麦穗,既体现了农民的辛勤劳动,也象征着丰收的希望。 这个作品最终获得了一致认可,并顺利在1950年的国庆节上挂在了天安门。那一刻,不仅是林徽因与周总理共同努力的结果,更是整个新中国人民心血的结晶。 林徽因不仅以其出色的才华和独特的视角,为新中国设计出了国徽,而她的精神气质和坚定信念也在这一过程中展现得淋漓尽致。如今当我们再看这国徽,除了感受到那份凝聚的力量外,更能体会到设计背后的故事和情怀。 通过林徽因,我们看到了女性在历史中的力量与影响力;通过国徽,我们体验到了文化与精神的传承。或许,这就是历史的魅力所在,它永远不会被时间冲淡,反而随着岁月愈发显得珍贵。 这段历史告诉我们,任何伟大的创作都不是孤立的,它们往往是人与人之间的沟通与协作的结果。无论是在设计国徽的过程中,还是在我们日常生活中,团结与合作始终是创造奇迹的关键。 通过这次国徽的设计,我们不仅看到了林徽因的才华与魅力,更感受到了周总理的智慧与远见。在这个复杂的时代,他们不仅塑造了新中国的象征,更激励着一代又一代人为理想而奋斗。 同时,这段历史不仅让我们回顾过去,更激励着我们去思考今天——在各种领域中,无论男女,只要努力,就一定能实现自身的价值,书写属于自己的辉煌篇章。 林徽因的故事也提醒我们:每一个小小的细节、每一次微小的改变,可能都会引发巨大的影响。让我们一起铭记这段历史,并在今后的生活和工作中,将这份精神传承下去!

蚂蚁

林先生满门忠烈。