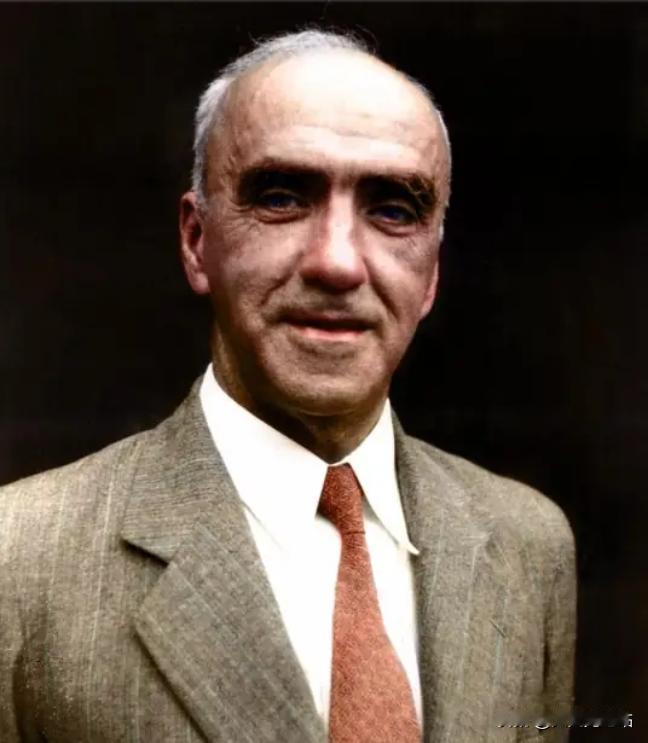

自1919年以来,为了创建燕京大学,校长司徒雷登15年内,往返美国多达十次,只为一件事——募捐,在这段时间内成功筹集了高达2000万美元,在当时可是一笔不小的数目! 信源:凤凰卫视《司徒雷登亲手为燕京大学定下校训》2012年07月18日 一个美国人,却操着一口地道的杭州话,穿着长袍穿梭于中国的大街小巷。 这并非电影桥段,而是司徒雷登在中国度过的真实童年。 一位跨越世纪的传奇人物,他的生命轨迹交织着东方与西方的文化色彩,亲历了中国历史的激流勇进。他和中华大地的联结远比我们所能想象的还要深沉、还要错综复杂。 1876年,在杭州一条普通的巷弄一个蓝眼睛的孩子降生了,他的双亲是远渡重洋来到中国的传教士,他们赋予他一个极富中国韵味的名字——司徒雷登。 这个名字仿佛预示着他日后与这片土地难解难分的缘份。杭州的十一年岁月,开启了司徒雷登人生的初章。 他和所有的本地孩童无异,嬉戏在巷弄之间,熟练地掌握了地道的杭州方言,长袍马褂也穿得宛若身在中国已是他的宿命。 西湖的静美、春节的欢腾,这些记忆深刻在他的幼年时光中,成为他生命不可抹去的重要篇章。 在1887年,父母决定将司徒雷登送回他们的美国故乡——弗吉尼亚州求学。重回熟悉的土地,他却意外地成为了圈子里的异类。 习惯使用筷子、英语尚且生涩,这些都使他成为同学们取笑的焦点。但司徒雷登并未因此颓废,天资聪颖加之坚毅的性格,让他迅速融入并以优异的学业成绩从汉普顿·悉尼学院毕业。 毕业后,他站在人生的十字路口:是在美国享受安逸的生活,还是投身那个让他魂牵梦萦的远东“故土”? 他终究选择了后者,1904年,携带着新婚妻子,他开启了前往中国的航程,决定将自己的生命和热情全部献给中国的教育事业。 这不仅是职业上的选择,更象征着一种文化的认同和心灵的寻根。 重返中国,司徒雷登先是在杭州从事传教工作,之后受聘于南京从事教育工作。 1919年,他接管了当时经过合并而陷入混乱的燕京大学,开启了他人生中最具挑战也最有意义的一段时光。当时的燕京大学可谓家底薄弱,只有寥寥几间教室和一间食堂。 面对着重重困难,司徒雷登不仅没有畏缩,反而坚定了将燕京大学建设成为一流学府的决心。 为了筹措资金,他四处奔波,游说各方权贵,拜访富商巨贾,甚至不惜为人们所俗称的“化缘”而努力。 他就像是一个修行者,为了实现心中理想,默默地承受着世人的误解与漠视。 他曾横渡大洋十次,终于有了250万美元的巨额资金,在当时确实堪称巨额,为了寻觅合适的校园地址,他的足迹遍布北京城的每个角落,最终选定了与清华园相对的那片土地。 历经艰辛,他以极低的价格拿到了这块宝地,为燕京大学的发展奠定了基石。资金和地皮一到位,司徒雷登便开始打造燕京大学。 他邀请了众多国内外知名学者,构建起一支卓越的教师队伍,国学巨匠、史学专家、哲学泰斗,群贤毕至,燕京大学一时名师汇聚,成为中国高等教育界一颗耀眼的明星。 他不遗余力地推进教育革新,引进西方现代教育理念,同时注重发扬本土传统文化,学校逐渐形成了自己独树一帜的教学风格。 在司徒雷登的引领下,燕京大学如日中天,培养出了一批杰出的人才。雷洁琼、冰心、费孝通、侯仁之等,这些名字都映衬出燕京大学的辉煌。 燕京大学已跻身世界顶级大学之列,享誉国际。 抗日战争爆发,司徒雷登并未选择退缩,而是选择留守北平,捍卫这片纯净的学术天堂。他升起美国的国旗,利用自己的特殊地位与日军周旋,保护学校与学生。 为此他甚至曾被日军拘押,度过了长达四年的囚禁生活。 这段历史更加凸显了他对燕京大学的深情厚意与对中国人民的坚定承诺。抗战胜利后,司徒雷登被任命为美国驻华大使。这个职位充满了挑战与争议。 他试图扮演中美关系间桥梁的角色,但复杂多变的国际局势与国内政治环境使他不由自主地陷入了政治风暴之中。他忠实地执行了美国政府的政策,结果与中国民众产生了对立。 1949年新中国成立,司徒雷登离开了这片他曾经倾注了心血的土地,返回了美国,等待他的并不是欢迎和赞誉而是冷漠和误解。 由于他在中国长时间的工作和对中国的深刻理解,他被标记为“亲共分子”,遭受了不公正的待遇。他被禁止公开发表演讲,不得谈论中美关系,甚至陷入了生活的困境。 晚年的司徒雷登身体抱恙,瘫痪在床,甚至失去了沟通的能力。他只能依赖秘书的照料,度过了生命中的最后十三年。 躺在病床上,他常回想在杭州度过的童年,那些在燕京大学的青春岁月,以及那位长眠在燕京的爱妻。 他立了份遗嘱,希望去世后能把骨灰埋在燕京大学,跟妻子一起安息。