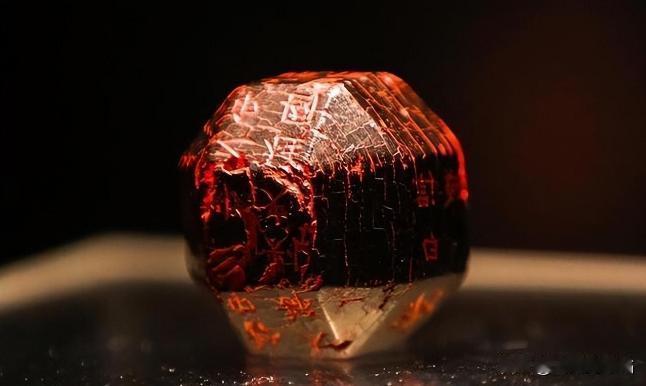

1981年,陕西一名中学生偶然捡到一块不起眼的黑色石头,将其上交给了国家。工作人员对此并未给予重视,直到十年后的一天,老专家发现了这块被遗忘的奇物,他一眼认出是一件价值连城的国宝,世界上竟然仅此一枚! (信源:陕西网——《2023年度汉字“信”:在陕西文物中的多种精彩呈现形式》) 1991年,旬阳文化中心,一件尘封的“宝贝”即将重见天日。 回溯到1981年的那个春天,中国正沐浴在改革开放的和煦阳光中,万物生长,憧憬与困惑交织。 在远离繁华都市的陕西省旬阳县,一位名叫宋清的年轻学子,过着单调但安宁的校园生活。 某日归家途中,他的视线被一个不寻常之物吸引,仿佛命运的指针悄然拨动。 这块乌黑的不明物体,乍看之下宛如煤炭,却让宋清心生好奇,遂拾起把玩。 其分量沉重,表面不平,留有神秘刻痕。宋清洗净尘土,逐渐显露出一个有26面、其中14面刻字的黑色几何体,显然这并非平凡之物。 宋清预感到它的非凡,满腹狐疑中将它带到旬阳文化局,寻求识者解答,工作人员仅是一瞥,便轻率地将其定为普通煤石印,为古时匠人练手所制,无甚价值。 宋清虽心存疑虑,最终还是相信了专业判断,留下此物于文化局角落,时光流转,尘封十年。 在那漫长的十年里,它只是默默积灰,似乎在静候命运的逆转。 转机来临于1991年,一位声名显赫的考古学者王翰章踏入旬阳文化中心。 王翰章,考古界老将,对古代珍奇异宝有深厚造诣和敏锐洞察力。当他无意间瞥见那默默无闻的“煤球”,心中一动,觉察到它不同凡响的气息。 王翰章将“煤球”拿在手中细细审视,文字与图案引起了他极大的兴趣。 这些雕刻绝非随意为之,而是有序排列,内藏玄机。王翰章依仗自己的学识和直觉,认定这可能是珍贵的文物。他急切询问此物的由来,工作人员才忆起这是十年前一位高中生所赠,当时被误认为普通煤石印。 “高中生”三字在耳边响起,王翰章更加确信此物背后定有故事。 经过一番深入研究,王翰章终揭神秘面纱,原是西魏北周时期一位赫赫有名的将军——独孤信的煤精雕刻印章。 独孤信,乃当时显赫一时的人物,可谓那个年代的风云人物,这枚印章既是独孤信身份的标志,亦是那段历史的实证。 原来一直被当做普通物品的“黑乎乎”小物件,竟然是国家珍宝级的历史遗物!工作人员们三五成群,交头接耳,内心复杂。 对于这件宝物的疏忽与忽视,如今看来是多么的荒唐与可悲。而这个印章的现世,使得古代人物独孤信再次名噪一时。 历史的神秘面纱逐渐揭开,人们开始深究这位古时显赫一时的将领,挖掘他的经历和故事。 当然,故事的主角远不止这些。捐赠出这枚“黑宝石”的高中女孩宋小姐,也成为人们关注的焦点。 十年前,她还只是一个稚嫩的孩童,如今已成长为一位对社会有助力的成年人。她的善良行为和对历史的尊重,赢得了大众的认可与敬仰。 文化宫的团队迅速与宋小姐取得了联系,向她表达了由衷的谢意,并邀请她参加特意为这件珍宝策划的展览。此次展览的举办,旨在展示这枚意义非凡的印章,也旨在嘉奖宋小姐的无私奉献精神。展览消息一经发布,立即吸引了广泛的眼球。 网友们点赞评论如潮水,一时间,“黑宝石”、“独孤信”、“宋小姐”等词汇成为了网络热搜。这次展览不单让更多人认识到独孤信以及西魏北周的历史,更引发了公众对于文化遗产保护的反思。 一件不起眼的文物,背后却藏匿着丰富的历史信息与文化意义,值得我们去珍惜与保护。 也激励了众多年轻一代对历史的关注与文化的热爱。一次不经意的发现,一次无私的捐赠,竟然意外开启了一段被岁月封藏的历史篇章,这或许就是历史本身的迷人之处。 这枚印章的发现不只是考古学领域的一项重大发现,更是对历史的一次重新解读,对文化的一次传承与发扬。 历史并非遥不可及,它就在我们生活的每个角落,静待我们去探索与解密。 而那些看似平常的人和事,背后可能隐藏着鲜为人知的故事,一个普通的高中生因一次偶然的发现,成为了历史的见证者,文化的守护者。 如何培养年轻一代对历史与文化的兴趣与热爱,如何引导他们建立起正确的价值观,这些都是值得我们深入思考的课题。 历史的车轮滚滚向前,时代在不断发展变化,但有些东西却永远不会过时,那就是对历史的尊重,对文化的传承。