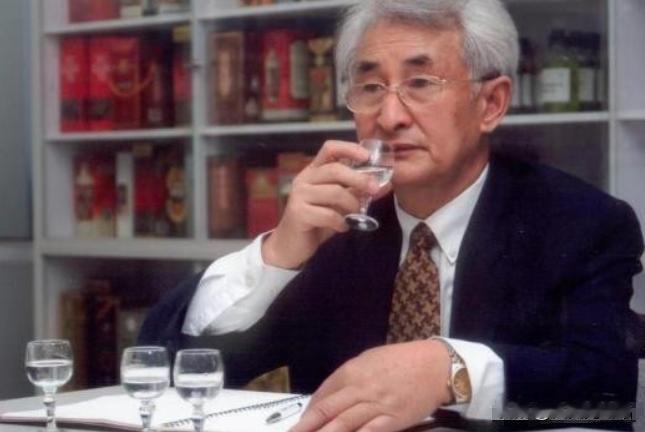

2013年,茅台集团前董事长季克良表示,自己从工作到现在累计喝了2吨茅台。按照如今的市场价格,他所饮用的茅台酒,竟然高达300万元!你能想象,一个人在酒中的投入可以抵得上整套豪华车吗? 信息来源:凤凰财经--“茅台酒魂”季克良:周总理把茅台当感冒药喝2013年07月26日 你可能抢过茅台,也可能抽过玉溪,但你未必知道,这两个国民品牌背后,站着两位堪称“老炮儿”的传奇人物——季克良和褚时健。 他们没啥背景,没啥资源,硬是靠着那股子不服输的劲儿和几十年如一日的匠心,把一手烂牌打成了王炸。 这年头太多人追逐风口,想赚快钱,却忘了最基本的道理:踏实做事,认真做人。 1964年,季克良跨出无锡轻工业学院的大门,青春焕发,专业匹配,被指定前往贵州茅台酒厂就职。如今看来,仿佛拥有了顶尖企业的通行证,是许多人梦寐以求的机会。 在当时茅台并非什么令人垂涎的职位,用一句话来形容就是:颓败不堪。 工厂建筑摇摇欲坠,设备简陋至极,不熟悉内情的人恐怕会误以为是哪个小乡村的作坊。更为严重的是,茅台酒的品质正经历着断崖式的下跌,在国家评酒会上名次一落千丈,甚至遭到了点名批评。 这对季克良来说无疑等于面临了一个艰巨至极的挑战。而在另一边,褚时健也面临着类似的困境。 年过半百的他,接管了玉溪卷烟厂。 当时的玉溪卷烟厂环境杂乱,工人健康问题突出,产品质量也没有保障。简而言之,就是一幅亟待整顿的破败景象。 面对如此逆境季克良并未退缩,他清楚地认识到要想转变茅台的命运,必须从根本的品质抓起。他亲身投入到生产前线,从酿制茅台酒的每一个环节出发逐一改良工艺。 他宛如着了迷一般,日日品鉴大量的茅台酒,探寻其中的不足,不断优化酿制技艺。数十年的坚持,他所品鉴的茅台酒量累计超过了两吨,这不仅仅是品味,更是对品质不懈追求的日常挑战。 最终他成功地在茅台酒的生产环节中建立了标准化作业流程,为茅台酒的品质奠定了坚实的基石。而褚时健同样是一个对细节极度关注的人。 为了提升玉溪卷烟的品质,他从源头做起,辅导农民种植高质量烟叶,对烟叶的种植、采收、加工等环节亲力亲为,严格监管,确保每一根烟的品质都能达到上乘。 同时他还努力改善厂房环境,关注工人的健康状况,提高生产效率,季克良深谙仅有上乘的品质还远远不够,必须让更广阔的市场认识到茅台的魅力。 于是他开始研究市场营销,采取多种推广策略,让茅台酒成为了家喻户晓的“国酒”品牌。 而褚时健则凭借对市场敏锐的洞察,不断进行产品创新,增强玉溪卷烟在市场上的竞争力。 岁月的长河中,玉溪卷烟厂如同一艘破浪前行的巨轮,短短几年间,它便以傲人的销售业绩脱颖而出,成为行业标杆,为国库贡献了不菲的税收收入。 细数其成功要素,不难发现,正是对于品质的不懈追求与对市场脉搏的精确把握,成为了引领他们向前的关键。 不依附权威,不困于旧俗,他们以一种敢为人先的勇气和创新精神,在资源短缺的年代里,用勤劳的双手,书写了一次又一次的商业传奇。 对于今日的商界人士而言,他们的经历无疑敲响了一记警钟:品质乃企业的根基,创新则是企业壮大的原动力。唯有坚守品质,持续刷新产品线,方能在白热化的市场竞争中立足。 如今,季克良和褚时健已逐渐淡出他们倾注心血打造的企业,但他们传承的“匠心精神”却继续照耀着后人。 新一代领导者应当汲取他们对品质的坚定信念,对革新的热切期盼,以及勇于承担的社会责任。 如今的匠心精神,不仅关乎产品品质,更是深入到企业文化与社会责任的层面。企业想要实现长久发展,必须将“匠心精神”融入到每一个企业环节中,打造核心竞争力的品牌,以创造更大的社会价值。 季克良和褚时健的事迹,是中国改革开放以来企业家精神的生动写照。 他们用自身的实践,诠释了专注与责任的真谛。这种精神不仅会鼓励当今的中国企业家为实现中国梦而不懈奋斗,也将成为企业发展历程中的经典范例。 我们有理由相信,“匠心精神”不会因时代变迁而褪色,它会一直闪烁在历史的舞台上,照亮中国企业走向更加灿烂的未来。 这不仅是两位行业前辈的传奇,更是中国企业成长的精神密码。他们的成功,不仅仅体现在物质财富的累积,更重要的是,他们为时代树立了学习的典范,启迪了无数的心灵。 他们的经历向我们证明,只要有理想,肯付出努力,一切奇迹都有可能实现。