上周参加了一场小米汽车关于如何提升电动车冬季用车体验的沟通会,和小米汽车热管理相关的专家详细聊了聊小米的电车如何提升冬季的用车体验,这里简单分享一些信息。

【背景】

大家都知道,电动车在冬季有一些痛点,主要是电动车相比燃油车没有发动机,所以少了一个巨大的热源,但是在冬季,无论「电池」还是「座舱」都需要热量。

座舱里主要是我们朴实无华的取暖需求

电池方面,因为电池的最佳工作温度在 25 度左右,如果电池温度太低则会:

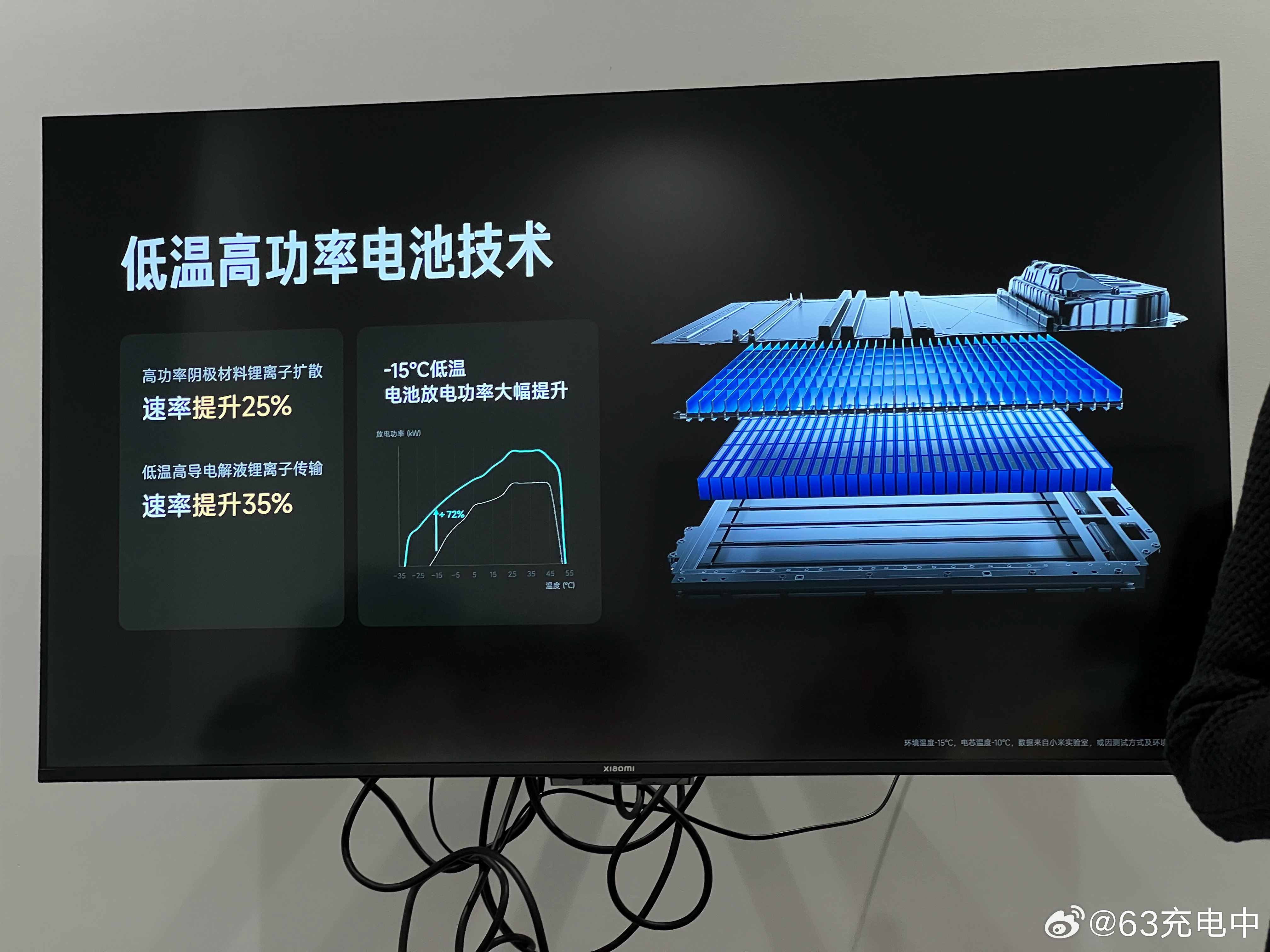

- 电池放电能力下降 1 → 能放出来的点变少了,可以理解为可用电量变少了;

- 电池放电能力下降 2 → 放电功率更低了,导致低温下动力可能会有一定衰减;

- 电池充电能力下降 → 充电功率低,充电速度慢了。

所以电池也需要热量。

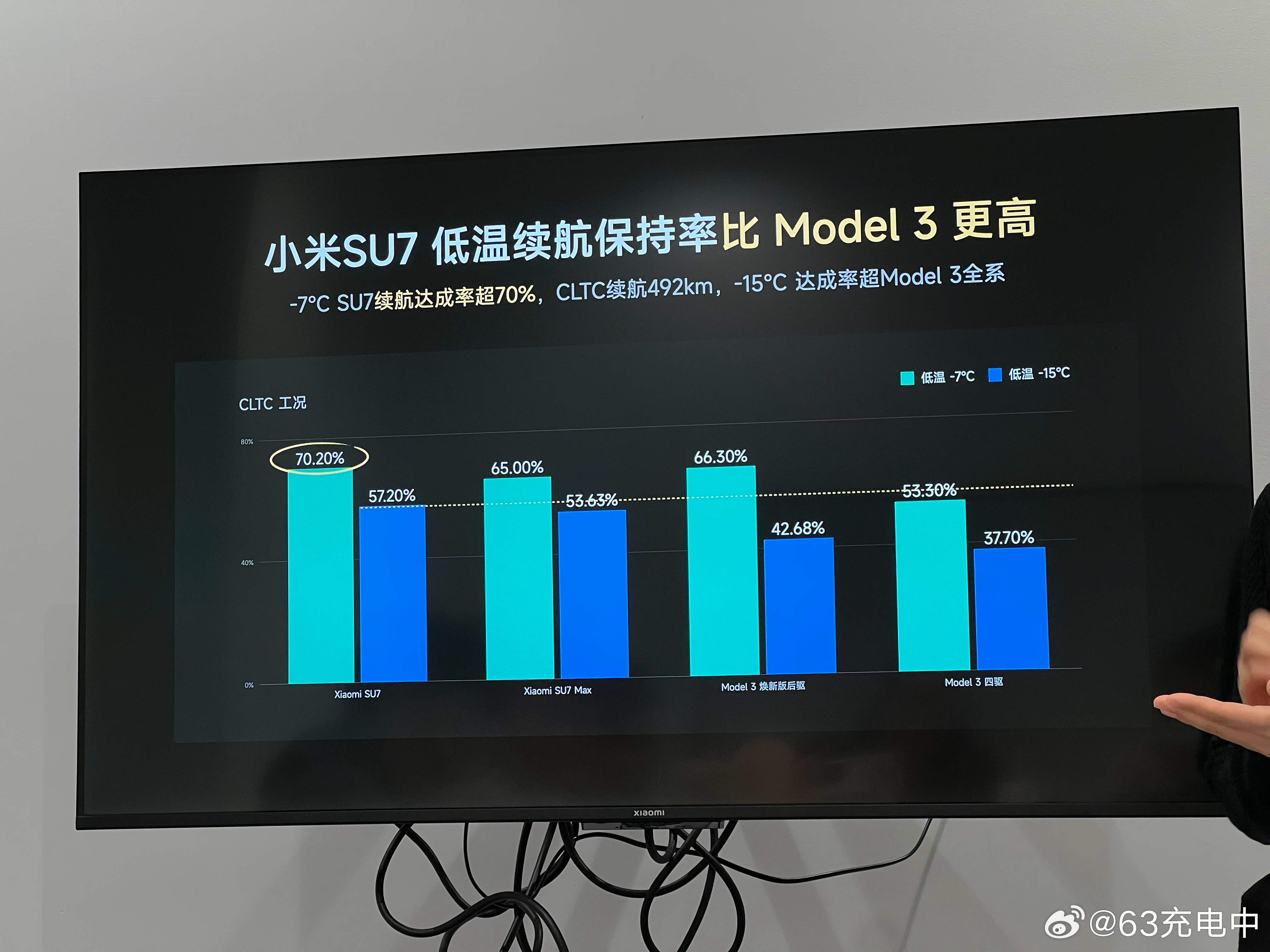

这就导致冬天电池不得不把比例不小的一部分电量用于产热,所以续航就会出现一定的打折。

为了解决上面这些问题,小米也作出了一些努力。

【解决办法】

首先,小米负责负责热管理的专家也坦言,在冷媒没有发生巨大突破的前提下,大家在硬件上的差异不会太大,没有什么黑科技,很多人说的 8 通阀、9 通阀,很多车企也都在用。

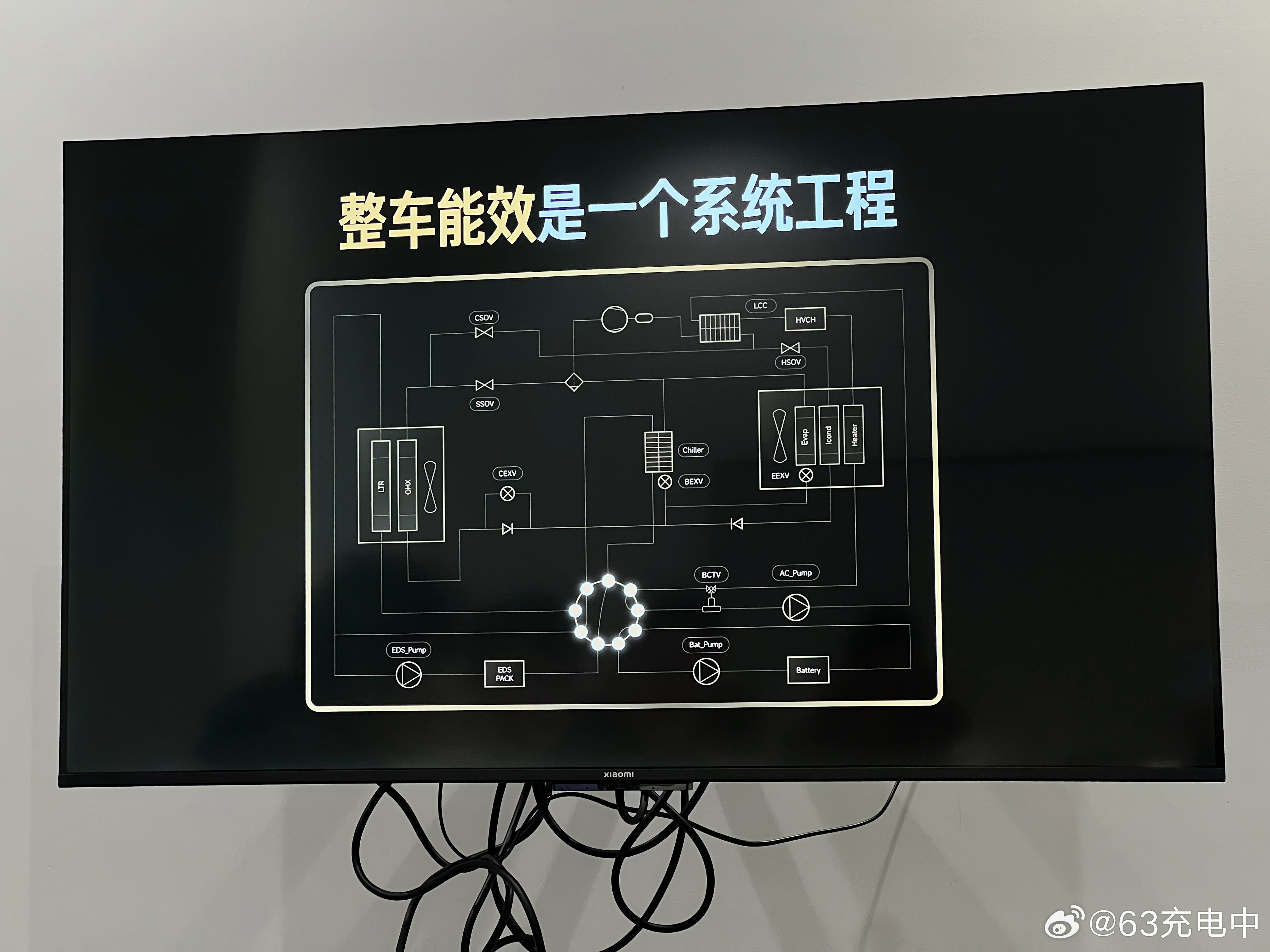

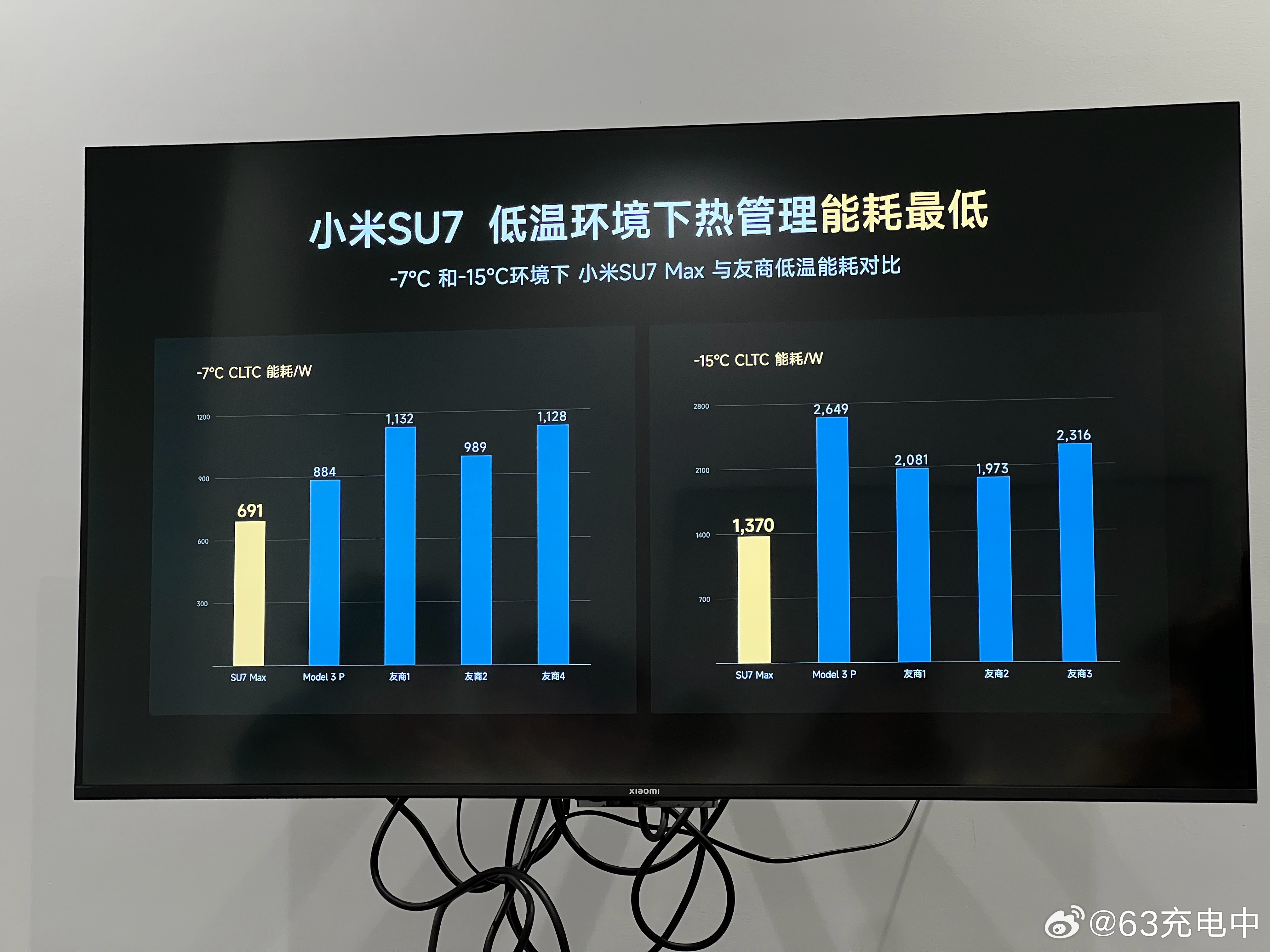

所以,在这样的背景下,比拼的其实是谁能更好的管理好热量,把热量最高效的利用起来。

小米的做法是在产品部门下面专门成立了一个「能耗体验部」,目的就是为了拉通各个和能效相关的部门,协同提升能效表现。

具体的做法可以归纳成这么几点:

1. 双模热泵

热泵大家都知道,相比 PTC 的通过电阻丝把电能转化为热能,热泵的原理是搬运空气里的热量。

前者转化的过程中一定有损耗,所以转化的效率是小于 1 的,也就是说用 1 度电产生的热量是低于 1 度本身的能量的。

但是热泵的逻辑是搬运空气里的热量,所以用 1 度电是可以实现,收集超过 1 度电的热能(一般可产生 2 倍以上电量的热量)。

但大部分车型的热泵都是「直接式热泵」或者「间接式热泵」。

直接式热泵只服务于座舱,也就是说三电系统的制热仍然是通过 PTC 加热装置,所以在效率上没有那么极致。

间接热泵压缩机出来的高温制冷剂气体会先通过换热器加热冷却液,所以可以同时供热给座舱和电池。

但是间接式的弊端是制热性能略逊于直接式热泵,所以在低温环境下还是需要 PTC 辅助,不然制热速度会非常慢。

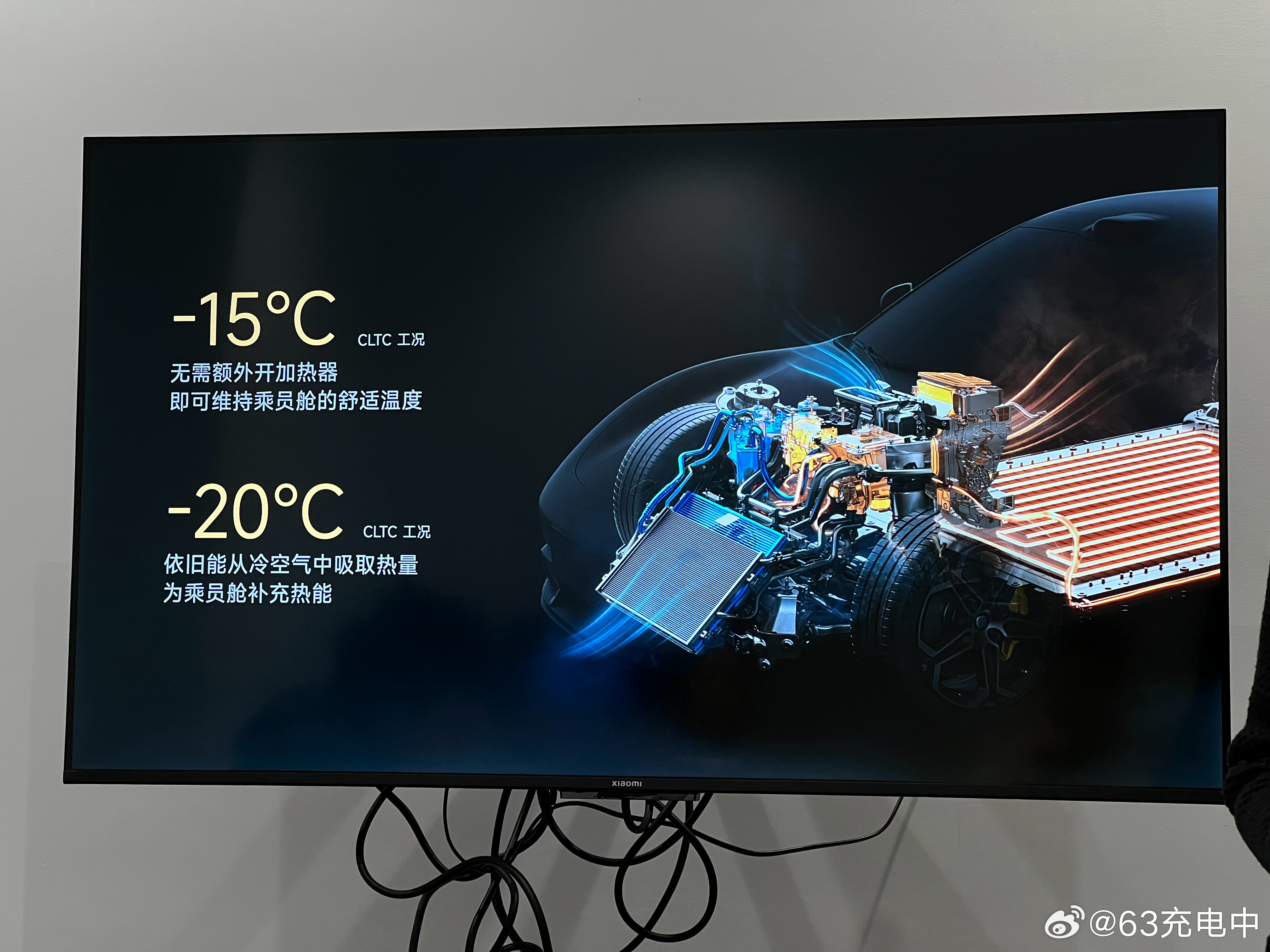

小米的做法是采用了直接式+间接式的双模热泵,尽可能的多用热泵,少用 PTC,实现更高的制热效率。

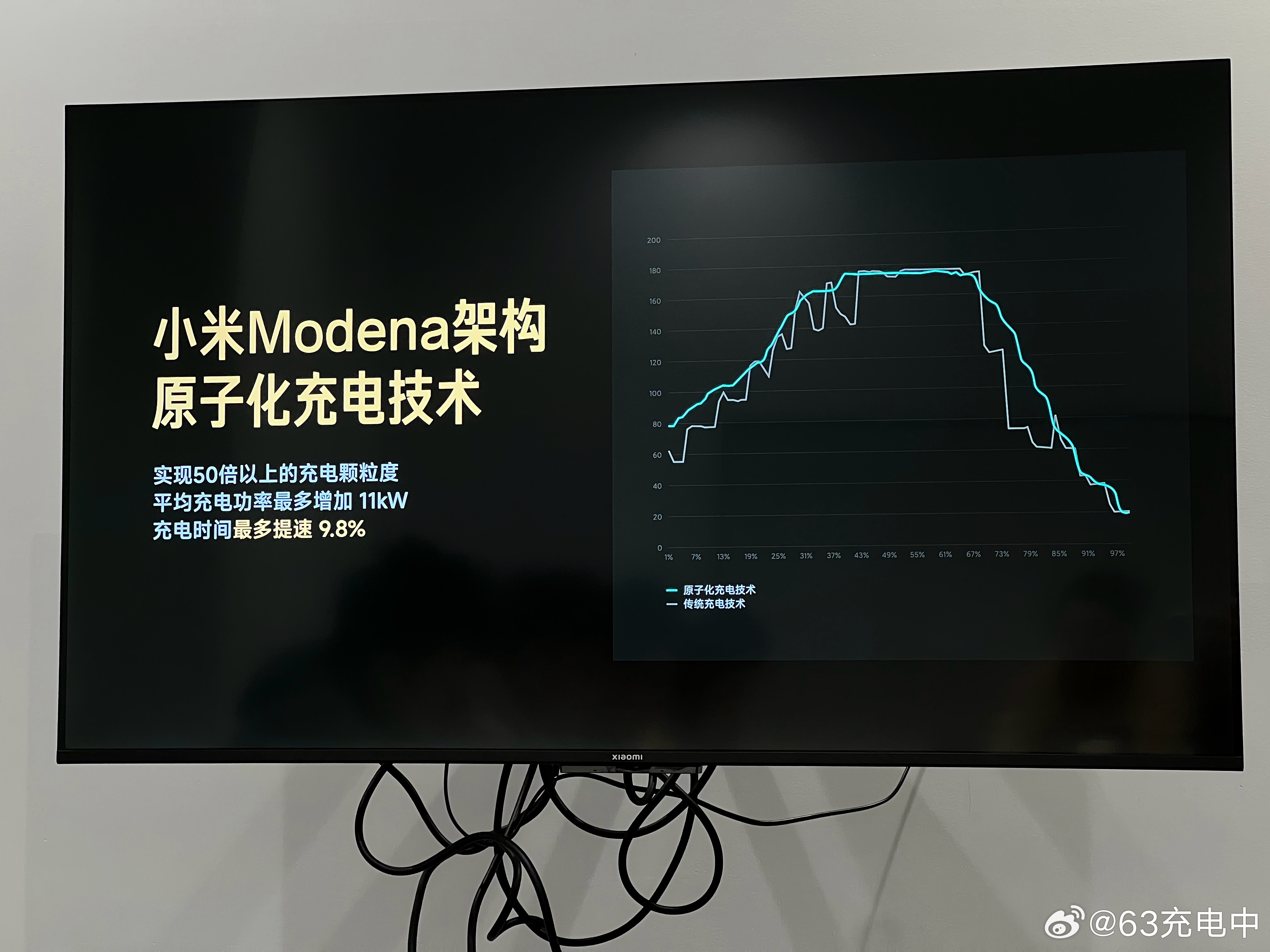

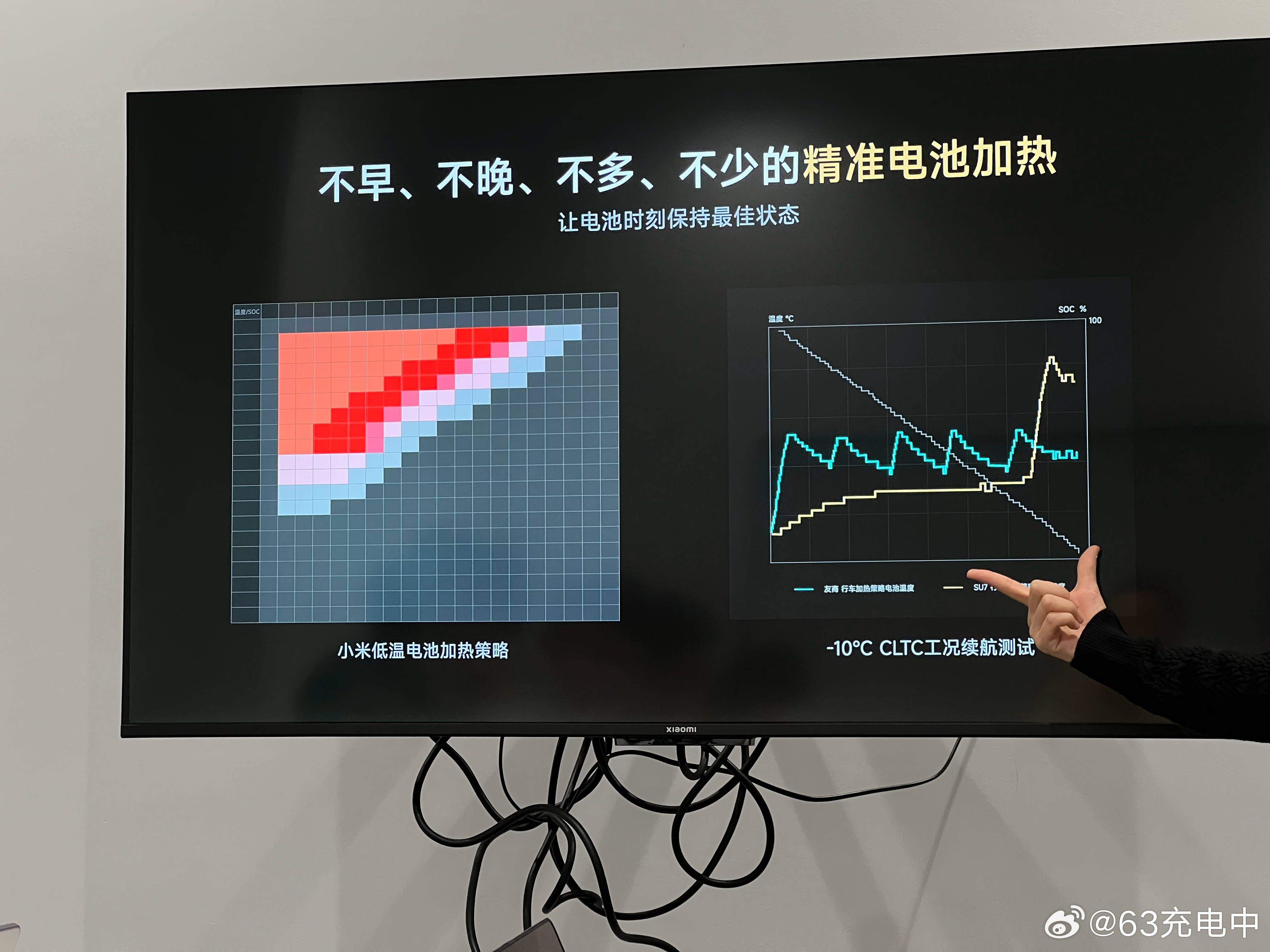

2. 124 级电池温控算法

这个就属于抠细节了。

电池在不同温度、不同 SoC 的时候加热的需求是不一样的,很多车企可能只有简单的固定温度开关,温度低于一定值了就加热,达到了就关闭,比较简单粗暴。

颗粒度细一些的大概也就分个 10 级加热策略,但是小米汽车设定了一个 124 级加热策略,目的是为了让电池需要多少热,就给多少热,多的一点不给,从而提高热量的利用率。

在介绍的过程中小米汽车的热管理负责人透露,最近在漠河做测试的时候发现,热管理做得更好的情况下,SU7 Pro 版本 94.5 kWh 的电池放出来的电甚至比友商 100 kWh 的电池还要多 6 度。

3. 智能切换内外循环

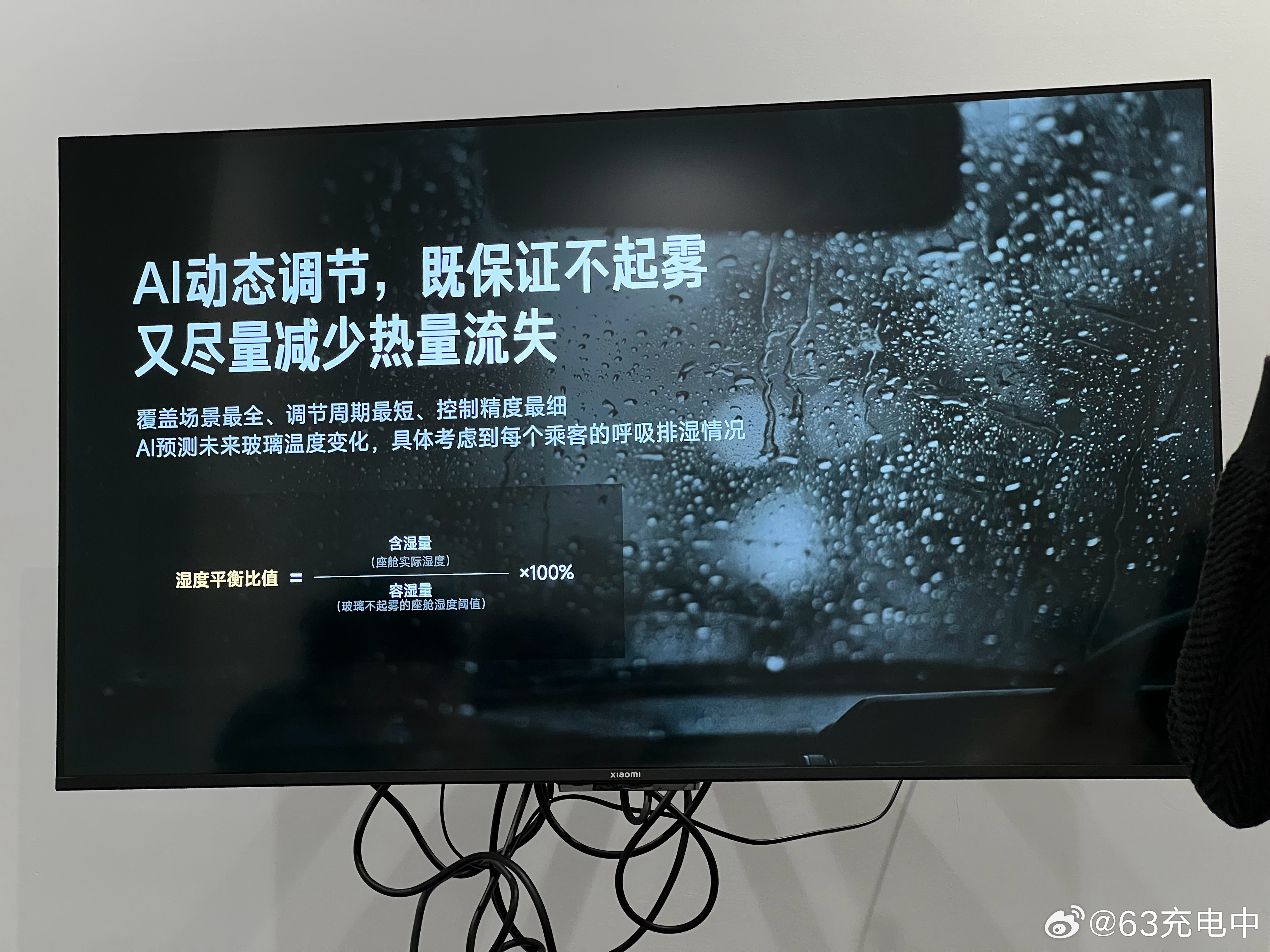

冬天开车经常会出现一个问题,就是起雾。

这个核心原因就是车内空气更潮湿,加上内外温差大,所以容易在玻璃上起雾。

这个问题的解法就是,开了一段内循环起雾之后,开一段外循环进行除雾。

但这个思路的弊端是,外部的空气很冷,所以切换到外循环之后,制热的功耗会高很多。

小米的做法思路和上面电池加热的一样,也是扣的更细一些,所以小米自研了一套湿度平衡 AI 算法。

这套算法可以根据车内人员数量、二氧化碳浓度、环境温度等条件更智能的调节内外循环,在保证除雾效果的同时,尽量减少热量流失和制热的能耗。

这里行业内其实还有另外一种解决思路,就是双流层空调。

这种方案的思路是把车内的空气分成 2 股,一股吹玻璃的走外循环,对人和对脚吹的走内循环。

这种方式是也可以提升效率,不知道小米后续的车型会不会采用这种方案。

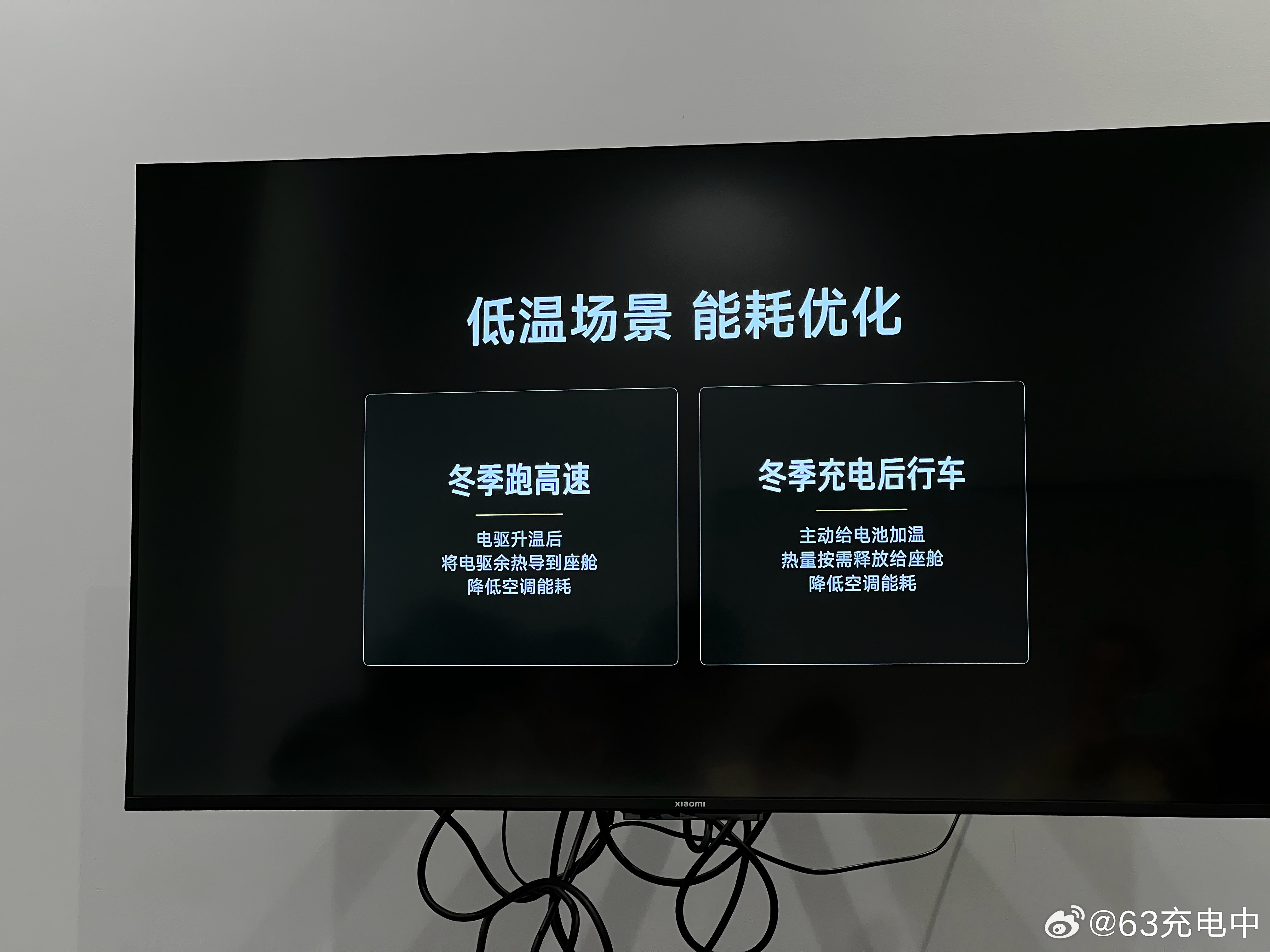

4. 电机余热回收 + 电池蓄热调取

这个点就是打通了全车热管理之后的好处。

比如跑高速的工况下,电机持续升温,系统可以把电机产生的热量搬运到座舱,从而实现对座舱的供暖,减少空调制热的比例。

另外,在充电这类有外部供电的状态下,系统会主动为电池加热、蓄热,这样在行程场景可以把热量搬运到座舱,同时可以减少空调制热的比例。

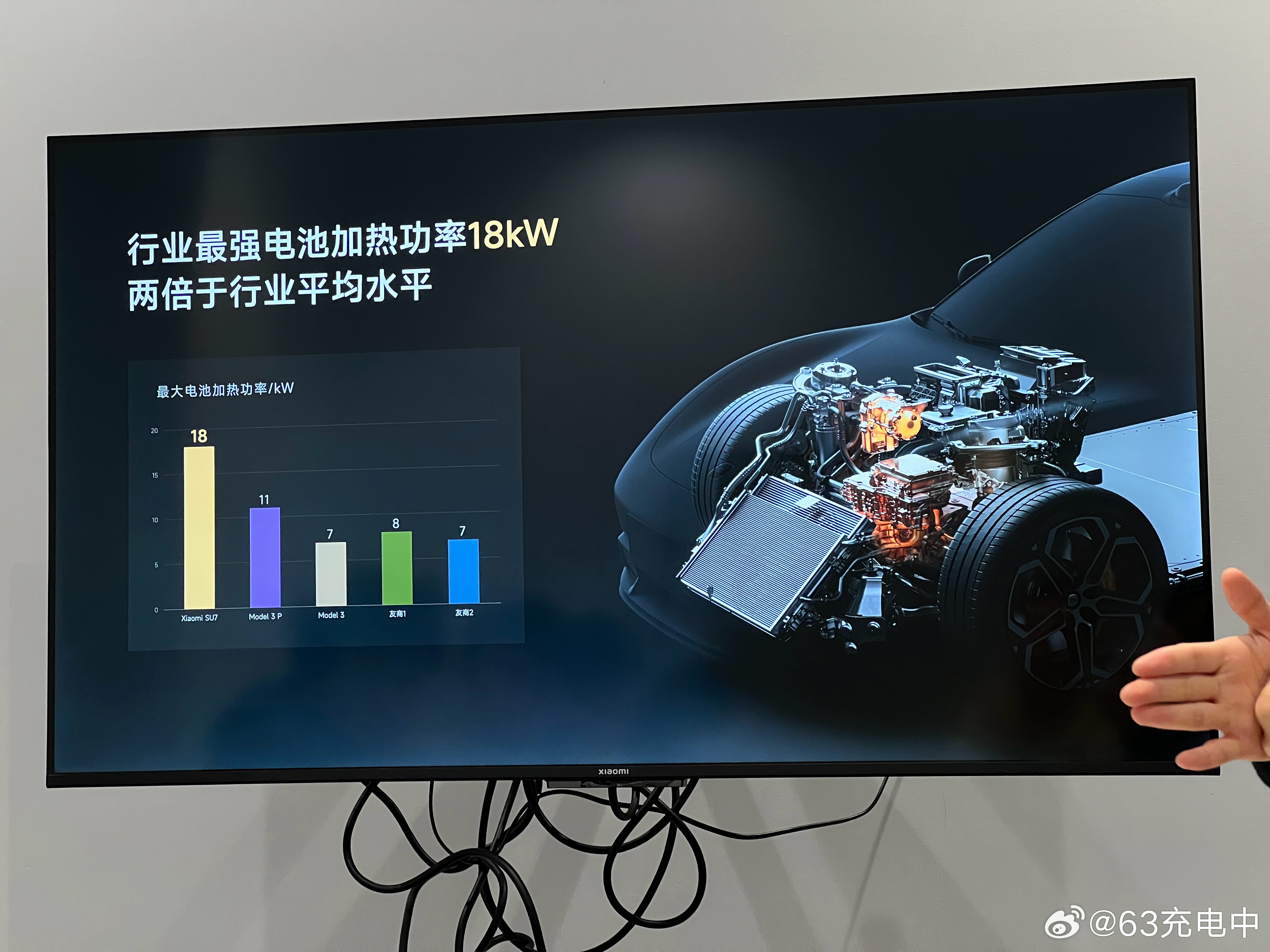

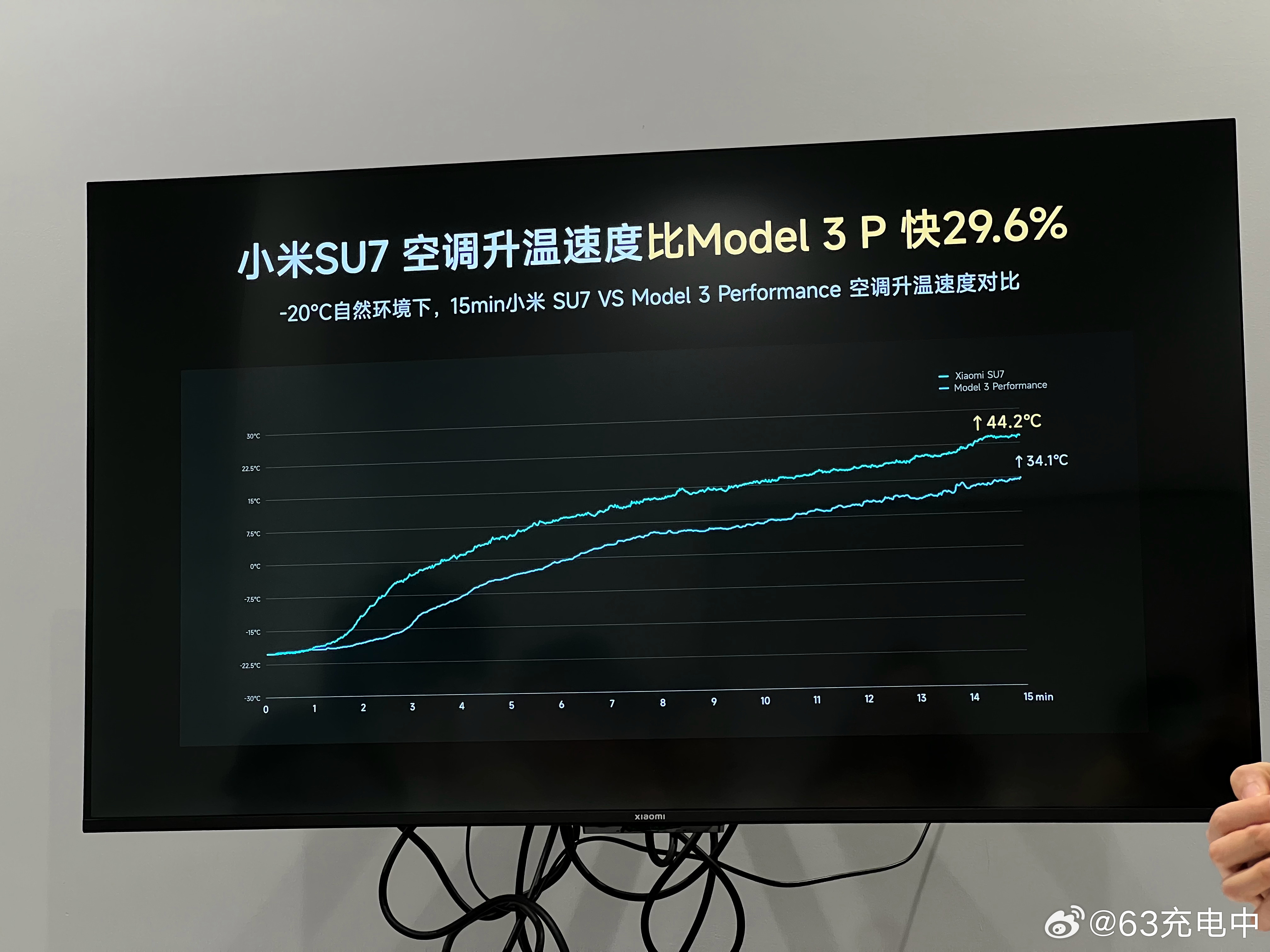

5. 创三热源逐级加热技术

第五点其实和提升用电效率的关系不大了。

这点主要是小米的制热方式不仅有热泵和 PTC,还可以通过电驱堵转产热,所以 SU7 的加热功率可以达到 18 kW。

再加上 SU7 电池包的冷却板面积巨大,所以在加热的时候也可以有更大的加热面积,从而实现更高的升温速度,提高充电效率。

【未来展望】

最后,小米汽车的热管理专家还分享一些小故事,其中一个就是冷媒的选择。

目前市面上有 R134a、R290 和二氧化碳热泵,SU7 在立项选择的时候全面调研过市场上这些选择,但是最后还是选择了 R134a。

这里核心原因是二氧化碳热泵和 R290 的热泵都还没有大规模量产的条件。

二氧化碳热泵其实大众 MEB 平台的 ID.3、ID.4 有作为选装出现过,但是选装的比例应该是非常低的。

二氧化碳热泵存在 3 个问题:

1. 虽然冬季的效率很高,但是夏季的效率很低;

2. 因为二氧化碳热泵管路内的压力很高,所以也更容易泄露,用户可能一年就要去充一次冷媒;

3. 成本层面,二氧化碳热泵相比 R134a 的整套系统成本大概会增加 3,000 元左右。

除了二氧化碳热泵,小米汽车内部也很认真的研究过 R290 的热泵,这种方案不仅效率很高,而且非常环保,但是最终还是放弃了。

放弃的主要原因是,R290 是丙烷,是一种可燃性的制冷剂,而且在当时的时间节点,供应链中的 R290 方案基本都是 Dome 阶段,还没有量产过,所以在产业链成熟之前出于安全考虑还是没有上 R290。

不过小米汽车的热管理专家也坦言,接下来 R290 的冷媒一定是后续的发展方向。

所以热泵大家都会上,但是仔细研究之后各家的差异还是很大的,而且下一代热管理上了 R290 冷媒之后,能效还会有进一步优化的空间。