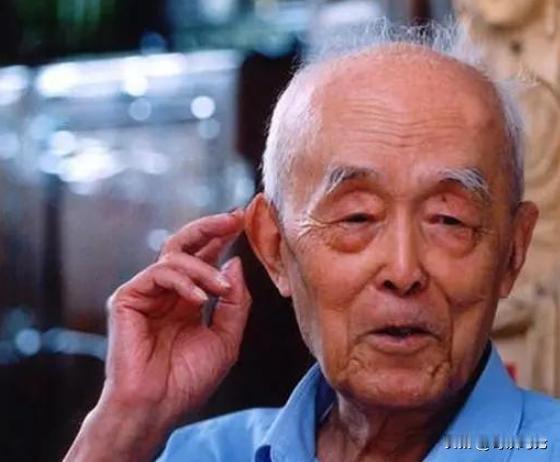

1994年,季羡林的妻子彭德华去世,要4万丧葬费。季羡林对儿子说:“我出2万,你出2万。”,没成想,儿子季承却暴跳如雷,拒绝道:“我一分钱也不会出,这4万是你欠她的。”季羡林大怒道:“我要和你断绝父子关系!” 国学大师季羡林,桃李满天下,却在家庭生活中遭遇了怎样的困境?他与儿子季承因母亲彭德华的丧葬费,爆发了激烈的冲突,最终导致父子关系破裂十三年,这究竟是怎样的一笔账? 这不仅仅是一场金钱的争执,更是对家庭情感缺失的深刻反思。 1994年,季羡林的妻子彭德华离世,需要四万块丧葬费用。 老先生提议父子二人各出两万,却招来了儿子强烈的反弹。“这是您欠母亲的!”季承怒斥道,拒绝支付任何费用。 这一句话,如同尖刀般刺痛了季羡林,父子二人因此反目,长达十三年互不往来。 这笔账,表面上是金钱的计算,实际上却是几十年来情感欠账的总清算。 季羡林一生清贫,专注学问,却疏忽了家庭的经营与维系。他沉浸在学术的海洋中,对妻子的付出视而不见,对儿子的成长漠不关心。 彭德华的默默付出,换来的却是丈夫的冷淡和父子间的隔阂。 她去世后,丧葬费的争执,不过是压垮骆驼的最后一根稻草。 季羡林与彭德华的婚姻,是旧社会包办婚姻的产物,注定是一场缺乏爱情的结合。学识渊博的季羡林与只读过小学的妻子难以沟通,情感之路更是崎岖难行。 后来季羡林远赴德国十一年,更像是一道难以逾越的鸿沟,将父子隔离开来。这十一年,是季承懵懂的童年,也是他与父亲之间渐行渐远的开始。每月十五元的生活费,是父亲仅有的联系,却无法填补亲情的缺失。这种缺失,如同一条暗流,在父子关系中潜流涌动,最终酿成难以挽回的苦果。 季承幼时对父亲充满敬仰,但长大后,这种敬仰逐渐演变成了失望。父亲回国后,父子二人如同陌生人般相处。 季承将母亲彭德华从老家接到北京,期望能改善家庭关系,但这并未改变季羡林的冷漠。季羡林直接让彭德华睡客厅,而季羡林在房间睡。 他甚至连姐姐去世的追悼会都没参加,这种冷漠不仅体现在对待家人上,也反映在他生活中的某些细节里,这种疏离,不仅伤害了家人,更让父子关系变得岌岌可危。 季承的离婚再婚,更是加剧了父子间的矛盾,季羡林认为季承有违背文学家庭的素养,丢了他的脸,后来他连儿子婚礼都不参加,最终导致十三年不言不语。 2008年,一则季羡林书画被盗的消息,让远在异地的季承心急如焚。他终于放下芥蒂,踏入父亲的病房。那一刻,父子二人都在彼此的眼中看到了岁月的痕迹,也看到了多年来彼此亏欠的情感。 季承认识到自己也有问题,并主动请罪,这是父子关系的转折点。季承跪地三拜,表达儿子对父亲的忏悔,更是对往昔遗憾的弥补。 在季羡林去世后,季承发现了父亲未完成的散文《最后的抚摸》。文字中流露出的对亡妻的深情,让季承明白,父亲并非冷酷无情,而是被时代和婚姻不幸所裹挟。这篇文章,是对父爱的无声告白,也是对一个破碎家庭的无声叹息。 他终于明白了,父亲的冷漠,实则是一种无奈,一种被时代伤痛所禁锢的无奈。 那么,究竟是什么原因导致了这场悲剧? 是金钱的缺乏吗?显然不是。四万块,对季羡林来说,并不是一笔无法承受的数目。真正的问题在于,几十年来,父子之间缺乏沟通与理解,情感严重疏离。季羡林对家庭的忽视,对妻儿的冷淡,造成了不可弥补的遗憾。 而季承的反叛,也是对父亲长期冷漠的无声抗议。 这看似是一起简单的家庭纠纷,实则是对传统家庭模式下父子关系的一种反思。 我们不禁要问,在追求个人成就的同时,我们是否忽略了家庭的重要性? 我们又该如何平衡个人与家庭的关系? 季羡林的故事,不仅仅是一段父子情,更是一面镜子,照射出许多当代家庭所面临的问题。 它提醒我们,家庭的和谐需要每个成员的共同努力,需要彼此间的关爱和理解。 金钱并非万灵药,无法弥补情感的缺失。 只有用心经营家庭,才能收获幸福美满的生活。

荆楚

在牛棚呆过的人,受过很大磨难!