当年巴金说样板戏的诞生就带着原罪,引起了京剧演员谭元寿的反驳,他说:项庄舞剑意在沛公!样板戏的好与坏不是几个人说了算的!童祥苓也深情地感慨道:“时至今日,京剧作曲界中,能与样板戏相提并论者实属罕见。身为艺术从业者,对于艺术之事,我们绝不能违背良心。”1986年的央视春晚上,耿其昌和李维康重唱《红灯记》选段,引起了海内外华人的广泛关注。此后,样板戏的选场、选段纷纷在各级媒体上亮相,并再次回到了大众文化生活的视野中。围绕着艺术精品还是艺术怪胎、情感评价还是政治评价等话题,文艺界分别展开了三次公开讨论:1986年邓友梅、刘长瑜和张贤亮等人的论争;1988年王元化和林默涵等人的争鸣;以及2001年陈冲和谭杰文对审美价值的辩论。 样板戏,这一在中国现代文化史上留下深刻烙印的戏剧形式,其从创作、改编、演出、定型直至被钦定为表现极左、激进的意识形态的样板而推广全国的过程,堪称是一段极为复杂且充满变数的历程,值得我们以谱系学的细致态度去清理和审视。 以《红灯记》为例,这部后来家喻户晓、深入人心的作品,其诞生并非一蹴而就,而是经历了漫长的打磨和加工。李杨在其对《红灯记》的深入解读文章中,详细描绘了这一戏剧背后的故事。最初,《红灯记》只是众多革命题材中的一个普通故事,但它却以其独特的魅力和深刻的主题,吸引了无数文艺工作者的目光。电影、沪剧、京剧……多种艺术表现形式纷纷对其进行改编和演绎,每一种形式都为其注入了新的生命和活力。 在这个过程中,电影版本的《红灯记》以其直观的画面和生动的表演,让观众们首次感受到了这个故事的震撼力。而沪剧版本的《红灯记》则以其细腻的情感表达和地道的地方特色,赢得了上海观众的喜爱。然而,真正让《红灯记》成为经典的,还是京剧版本的诞生。著名编剧翁偶虹与导演阿甲携手合作,将这个故事与京剧的艺术形式完美融合,打造出了一部既符合政治意识形态要求,又极具艺术感染力的经典之作。 翁偶虹以其深厚的文学功底和对京剧艺术的深刻理解,对剧本进行了精心的打磨和加工。他巧妙地运用了京剧的唱、念、做、打等艺术手段,将故事中的人物形象塑造得栩栩如生。而导演阿甲则以其独特的导演风格和严谨的创作态度,对演出进行了精心的排练和指导。他注重每一个细节的处理,无论是演员的表演还是舞台的布景、道具,都力求做到尽善尽美。 当然,这种对过程的简单勾勒仍然显得略显粗略。实际上,具体到每一个细节的汰选和加工,都蕴含着深厚的文学底蕴和艺术智慧。无论是剧本中的对话、唱词,还是舞台上的动作、表情,都经过了无数次的推敲和修改。这些细节的处理不仅体现了创作者们对艺术的追求和执着,也反映了当时政治意识形态对文艺作品的深刻影响。 在五六十年代,京剧艺术得到了蓬勃的发展。在北京,中国京剧院、北京京剧团等专业院团的建立,为京剧艺术的传承和发展提供了坚实的组织保障。同时,上海、天津等地也相继建立了京剧院团和戏曲学校,为培养新一代的京剧人才奠定了坚实的基础。这一时期,舞台演出的骨干除了老一辈的演员外,还有大批的中青年演员和从业人员加入到京剧事业的行列中来,成为了京剧事业的生力军。 1964年,在北京举行的京剧现代戏观摩演出大会,更是将京剧艺术的发展推向了一个新的高潮。大会上演出的《红灯记》、《智取威虎山》等现代剧目,以其新颖的题材和独特的表演形式,赢得了观众的热烈掌声。这些剧目不仅展示了京剧艺术在现代题材方面的创新成果,也为京剧艺术的未来发展开辟了新的道路。 说到《红灯记》的源头,不得不提《自有后来人》这部原作。那时候,尚无知识产权一说,各地的文艺剧团、剧种都本着革命无先后的态度,纷纷对这部作品进行改编。长春电影演员剧团近水楼台,率先将其改编成话剧,取名为《红灯志》。这一改编版本以其独特的艺术风格和生动的表演形式,赢得了观众的喜爱和好评。 而在此之后,哈尔滨京剧团的《革命自有后来人》和上海爱华沪剧团的《红灯记》也成为了最具影响力的改编版本。这两个版本各具特色,哈尔滨京剧团的版本以其雄浑的气势和激昂的唱腔赢得了北方观众的喜爱;而上海爱华沪剧团的版本则以其细腻的情感表达和地道的地方特色赢得了南方观众的青睐。这两个版本的成功改编和演出,为《红灯记》后来的京剧版本奠定了坚实的基础。 1964年底,毛泽东及其他领导人在人民大会堂一同观看了京剧《红灯记》的演出,并给予了高度评价与肯定。这一事件不仅标志着《红灯记》作为样板戏的地位得到了确立,也体现了旗手对毛泽东“指示”的透彻领会和执行力度。这无疑为旗手在“十年运动”中登上政治舞台铺平了道路,也让她在文艺界的地位得到了进一步的提升。而《红灯记》等样板戏的成功推广和演出,也成为了中国现代文化史上一段不可磨灭的记忆。

与当时文艺方针的结合上、京剧本身的艺术“制作”上,个个精品,部部标杆。

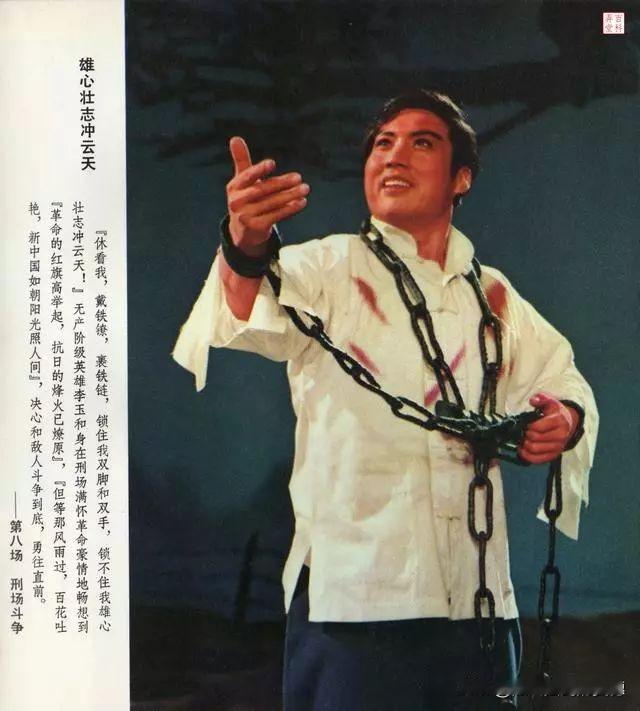

从小就学唱现代京剧样板戏,至今时常吟唱,特别是《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》选段,个个经典,回味儿无穷,估计都成为绝响了![赞]