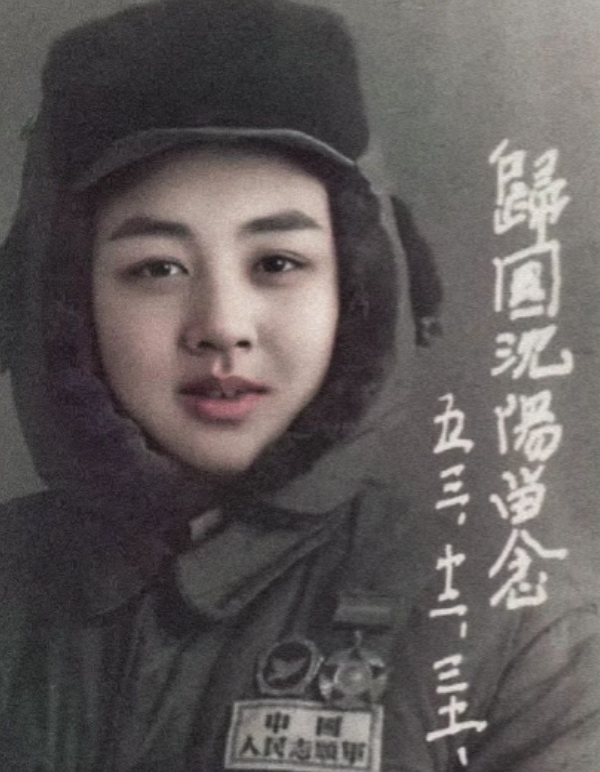

1953年,19岁的唐月瑛从朝鲜战场凯旋。在沈阳,她拍下了一张穿着军装的照片,青春而坚定。这张照片成了时代的印记。无数归国志愿军都希望留下这样的瞬间,却有太多人没能如愿。

唐月瑛,1934年出生,祖籍浙江奉化。她成长于一个普通家庭,15岁拜越剧大师徐玉兰为师,开始学习戏曲。她嗓音清亮,扮相秀美,天赋让人羡慕。她本可以在舞台上走向一条安稳的艺术之路。

1952年,抗美援朝进入关键阶段。国内战火虽远,但支援的热潮滚烫。作为越剧团的一员,唐月瑛接到了入伍的通知。她刚满18岁,还在团里学习,却决定报名参军。当时的文工团不仅负责演出,还需要承担物资运输、医疗支援等任务,这些年轻人明知危险,却义无反顾。

离开上海那天,唐月瑛背着简单的行李。越剧团的老师叮嘱:“演出时别怕苦,别忘了学戏。”她答应着,眼中藏着不舍。火车开动,她站在车窗边,看着熟悉的城市渐行渐远。

到了朝鲜前线,战士们的目光充满疲惫。爆炸声还在山谷回荡,空气中满是硝烟味道。唐月瑛第一次意识到,这不是简单的演出,而是战争。

文工团被分派到志愿军不同的阵地。唐月瑛所在的小队经常要深入阵地,冒着炮火演出。阵地上没有正式舞台,也没有灯光。表演时,四周只有战士的目光和简单的掌声。

一次,团队接到任务到靠近敌人的阵地表演。敌军的轰炸时常发生,危险无法预料。队员们犹豫,唐月瑛站出来说:“走吧,他们想看戏。”这句话让全队定了心。

到达阵地后,他们匆忙搭起临时舞台。地上铺了几块木板,旁边的沙袋堆成了背景。唐月瑛换上了越剧的戏服,站到木板上开始唱。她的声音很稳,虽然炮声就在不远处。

战士们聚在一起看得入神。有些人刚从战壕里下来,脸上全是泥土。一个战士低声对旁边的人说:“像家里看的戏一样。”另一个战士点点头,眼里有些湿润。

演出结束时,负责的指挥员跑过来,说敌机可能快来了,要赶紧撤离。队员们急忙收拾东西,但听到前线战士喊:“谢谢!”唐月瑛转头看了他们一眼,没有说话,只是朝他们笑了一下。

这样的经历,不是一次两次。每一次表演都可能是最后一次。文工团的青春,在炮火中被定格。

1953年,《朝鲜停战协定》签订,战争终于结束。志愿军陆续撤回国内。唐月瑛跟随队伍回到沈阳。那天,火车驶入站台,志愿军战士们一个接一个地下车,沿途都是欢迎的人群。

队伍整齐地站在站台,唐月瑛站在最前面。她换上了干净的军装,胸前挂着文工团的徽章。她想,这可能是自己最光荣的一刻。旁边有摄影师在拍照,她笑了笑,说:“我也要拍一张。”

站在镜头前,她面向阳光,嘴角微微上扬。镜头咔嚓一声定格。这张照片,是她一生中最重要的影像之一。无数归国志愿军都希望拍下这样的照片,但条件有限,许多人没有机会。唐月瑛不知道,这张照片会成为后人记住她的重要凭证。

回到沈阳的生活简单又短暂。文工团解散后,她继续留在越剧舞台,但那段经历成了她心底最深的记忆。

战争结束,文工团返回地方工作。唐月瑛重回上海,加入越剧院。她继续随徐玉兰学习,从小角色开始一步步成长。1958年,她在《红楼梦》中饰演王熙凤,精准展现了这一角色的泼辣与精明,获得了极大的认可。

这段时间,她在舞台上发光,但舞台下,她总会提起朝鲜的日子。那些没有舞台的阵地,那些满脸泥土却依旧笑着的战士,是她记忆中挥之不去的片段。

进入晚年后,她逐渐淡出舞台,但依旧关心越剧的发展。2020年,唐月瑛被授予“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”纪念章。这枚奖章是对她参军经历的最高肯定。

2021年,她因病逝世,享年87岁。在她的一生中,这张沈阳的照片和那段战场经历,是她无数次提起的话题。