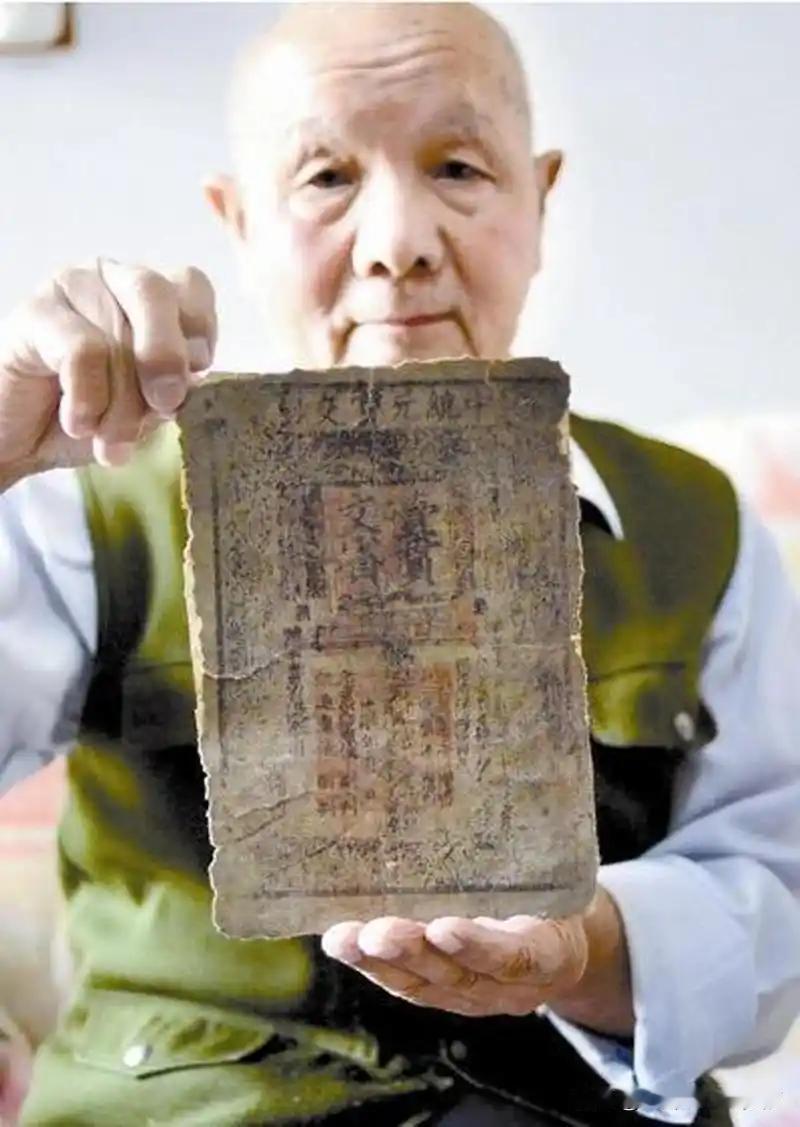

1982年,内蒙古呼和浩特,一名工人爬上白塔进行维修,突然,在墙缝中发现一张泛黄纸张,随手就揉成团扔下楼梯。纸团不偏不倚掉在楼下老吴头上 年华似水,岁月如梭,一张古老纸币隐藏在内蒙古呼和浩特白塔的砖缝之中,静静等待着它的重见天日。1982年的春天,一场意外的发现让这张沉睡了近800年的纸币终于露出了真容。 那是一个寻常的工作日,白塔正在进行例行的维修工程。一名维修工人踩着木梯,小心翼翼地爬上这座历经风霜的古塔,检查塔身上斑驳的裂痕。 修缮工作进行到一半时,工人发现塔身的砖缝中露出一角泛黄的纸张。他随手将这张看似毫不起眼的旧纸抽了出来,觉得这可能是早年间香客塞进去的废纸,便将其揉成一团准备扔掉。 纸团从高处落下,恰巧砸在楼下一位老者的头上。这位老者正是当时内蒙古考古研究所的专家,他来此实地考察白塔的历史遗迹。 老专家拾起纸团,下意识地展开查看。当泛黄的纸张在阳光下完全展开时,他的目光立即被纸上清晰可见的"壹拾文"三个字吸引。 专家仔细端详着这张古旧的纸币,发现上面不仅印有面值,还有"行中书省"的官方印记。这些细节让他意识到,这很可能是一张珍贵的古代纸币。 经过初步鉴定,这张纸币被确认为元朝时期发行的"中统元宝交钞"。这是一种在元世祖忽必烈统治时期推行的官方货币,距今已有近800年的历史。 这个发现立即引起了考古界的轰动。因为在此之前,考古工作者发现的最早纸币是元顺帝时期的样本,而这张新发现的纸币比已知的样本早了将近一个世纪。 这张意外出土的古钞票,不仅保存完好,而且字迹清晰,印章鲜明。它的出现为研究元代货币制度提供了珍贵的实物资料,堪称是考古界的重大发现。 白塔屹立在呼和浩特东郊已有近千年历史,它见证了这片土地从辽金时期繁华的丰州城到如今的变迁。这座古塔因其通体呈现出白色而得名,是辽代佛教建筑的典型代表。 丰州城曾是我国北方重要的军事重镇和商贸城市。随着时代更迭,这座城市经历了无数战火,最终只留下这座白塔静静矗立。 经专家鉴定,这张出土的古钞票长16.4厘米,宽9.3厘米,是目前发现的保存最完整的元代中统元宝交钞。钞票上不仅标注了面额,还清晰可见发行机构"行中书省"的印记。 这张古钞票的版面设计非常讲究,其布局方式与现代纸币有异曲同工之妙。钞票正面不仅印有面值和发行单位,还标注了使用时间和流通区域。 为了防止伪造,钞票上还特别注明了仿冒者将被处以极刑的警示语。这种严厉的惩罚措施反映了当时政府对货币管理的重视程度。 通过对这张古钞票的研究,考古专家们发现元朝的造币技术已经相当成熟。纸张选材考究,印刷工艺精良,防伪措施严密。 专家们还注意到,这张钞票被发现的位置十分特殊。它被藏在白塔砖缝中,这种现象在古代佛教建筑中并不罕见。 古代信徒常常将珍贵的物品塞入佛塔砖缝,作为对佛祖的供奉。这种习俗无意中为后人保存了大量珍贵文物。 这张在白塔中发现的古钞票,是目前世界上发现的最早纸币实物。它的出土为研究世界货币发展史提供了重要实证。 元朝统治者为了解决金属货币携带不便的问题,在1260年代开始在全国范围内推行纸币。这一创新举措极大地促进了当时的商业发展。 纸币的使用不仅方便了商贸往来,还降低了货币运输和储存的成本。与沉重的金属货币相比,纸币轻便易携,更适合远距离贸易。 这种先进的货币形式很快传播到了整个亚洲。在13世纪末,元朝的纸币技术已经传入波斯、日本和印度等地区。 相比之下,欧洲直到17世纪末才开始使用纸币。这足足比亚洲晚了四百多年。这一事实充分体现了中国古代在金融领域的先进性。 元代纸币的出现不仅是经济史上的重大突破,更是印刷技术发展的见证。造纸术和印刷术的结合,为纸币的大规模发行提供了技术支持。 然而,元朝政府在纸币发行上也犯了严重错误。为了支持频繁的军事行动,政府过度发行纸币。这导致了严重的通货膨胀。 通货膨胀使得小面额纸币逐渐退出流通。这也解释了为何"壹拾文"这样的小额面值古钞票如此稀少。 这张古钞票的发现具有重大的历史意义。它不仅证实了中国是世界上最早使用纸币的国家,也为研究古代经济制度提供了实物依据。 这次偶然的发现提醒我们,文物保护工作刻不容缓。古建筑中可能隐藏着无数珍贵文物,每一处细节都值得细心呵护。 考古发现往往充满偶然性,但保护文物是一项系统工程。通过加强文物保护意识,建立完善的保护机制,才能更好地守护这些珍贵的历史遗产。 这张古钞票从发现至今,为我们打开了一扇了解古代社会的窗口。它见证了中华文明的辉煌成就,也为世界经济史研究提供了宝贵资料。