1983年,中国正在进行一场严厉打击刑事犯罪的“严打”运动。在这场运动中,一个震惊全国的案件出现:朱德元帅的孙子朱国华因犯下严重罪行,被依法判处并执行了死刑。这一事件引发了社会的广泛关注,人们切身感受到了法律面前人人平等的重要理念。

朱国华出身不凡,祖父是中国的开国元帅朱德,家族背景辉煌。然而,朱国华却渐行渐偏。年少时,他曾因家庭的光环备受关注,但逐渐展现出叛逆性格,并与社会上的不法分子来往密切。上世纪80年代初,朱国华参与了一系列严重的刑事犯罪,包括抢劫、盗窃和故意伤害,令家族蒙羞。

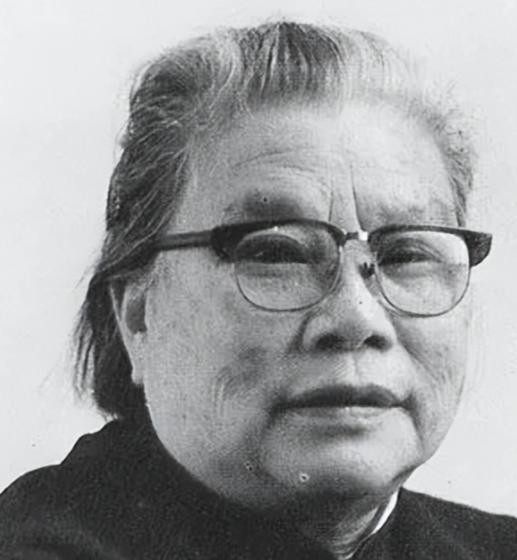

案件曝光后,社会震动,人们感到惋惜之余,对朱国华的行为亦表示愤慨。由于案件牵涉到朱德的直系亲属,为避免误解,中央特别征求了朱国华直系亲属的意见。最终,决定的权重落在了朱德的遗孀康克清的肩上。

康克清面对人生最艰难的选择。作为祖母,她对朱国华有深厚感情;但作为共产党员和革命家,她更明白法律的公正与权威。经过深思熟虑,她在判决书上签下自己的名字。她没有流泪,只对中央的同志坚定地说:“国华的罪行让国家和人民失望,如果我不签字,那才是真正的对不起国家,对不起朱德。”

第二天清晨,康克清和平常一样准备出门工作。她神情平静,令人惊讶。司机刘师傅开车来接她,路上,康克清忽然提到:“刘师傅,我孙子朱国华犯了罪,昨天被枪毙了。”刘师傅心中震动,他知道朱国华被判死刑的消息,却未料到康克清会如此坦然提起。他小心翼翼地问:“康老,听说您在判决书上签了字?”康克清点头:“是的,我签了字。朱国华犯了罪,法律面前没有特殊。国家培养了朱德一辈子,不能因为一个孙子,毁了国家的原则。”

康克清的态度,充分展示了她对党性原则和家国大义的坚定。她知道,朱德的后代不应有超越法律的特权,反而应严格要求自己。即便是一个祖母,她也忍痛履行了自己的责任,心中虽痛,但坚守不移。