万历皇帝陵墓被挖文物毁坏

1956年的定陵挖掘,与其说是考古,不如说是一次对历史的无情破坏。原本应该连接过去与未来的桥梁,在那时却成了一把锋利的刀刃,直接将珍贵的历史遗产斩断。这场悲剧,并非个例,它反映了当时中国考古工作在技术、理念上的双重缺失,也警示我们,对历史的敬畏,远比对未知的探索更重要。

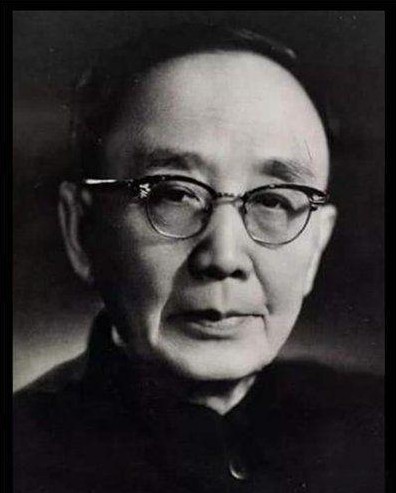

当时,以郭沫若、吴晗为代表的一方,对挖掘皇陵表现出了极高的热情,他们认为这些沉睡地下的帝王陵墓,蕴藏着丰富的历史信息,是研究明朝历史的宝贵资源。这种观点本身并没有错,但他们却忽略了一个关键的前提,那就是当时的考古技术和文物保护能力是否足以支撑这种大规模的挖掘。对比当时国外考古界的谨慎态度,我们可以看到,这场挖掘更像是“摸着石头过河”,但问题在于,我们“摸”的不是石头,而是脆弱的历史。正如一位老先生所说,"文物一旦损坏,就无法复原了,这是种不可再生的损失。"

定陵的挖掘,证实了当初担忧并非多余。当耀眼的龙袍,精美的丝绸,甚至皇帝本人的遗骸,在接触空气的瞬间,纷纷化为乌有的时候,我们才恍然大悟,原来我们所掌握的知识和技术,根本不足以应对如此复杂的考古挖掘。更让人痛心的是,这种破坏并非个例,在这次挖掘中,大量的珍贵文物都遭受了不同程度的破坏。这不得不让我们反思,如果我们的目标是“研究”历史,那么这种竭泽而渔式的挖掘,究竟又能给我们留下多少真正的历史呢?

定陵的教训,犹如一记警钟,不仅敲响了当时的考古界,也敲醒了我们每一个人。历史文物是先辈们留给我们的宝贵财富,它不仅仅是冷冰冰的物件,更是承载着一个民族的记忆,和文化传承的基石。我们有责任保护它们,而不是以“研究”的名义去破坏它们。或许,考古的真谛,不是急于打开那些封闭的陵墓,而是应该更加谨慎、科学地去认识,去尊重历史。只有这样,我们才能真正地从过去汲取智慧,让历史照亮我们前进的方向。