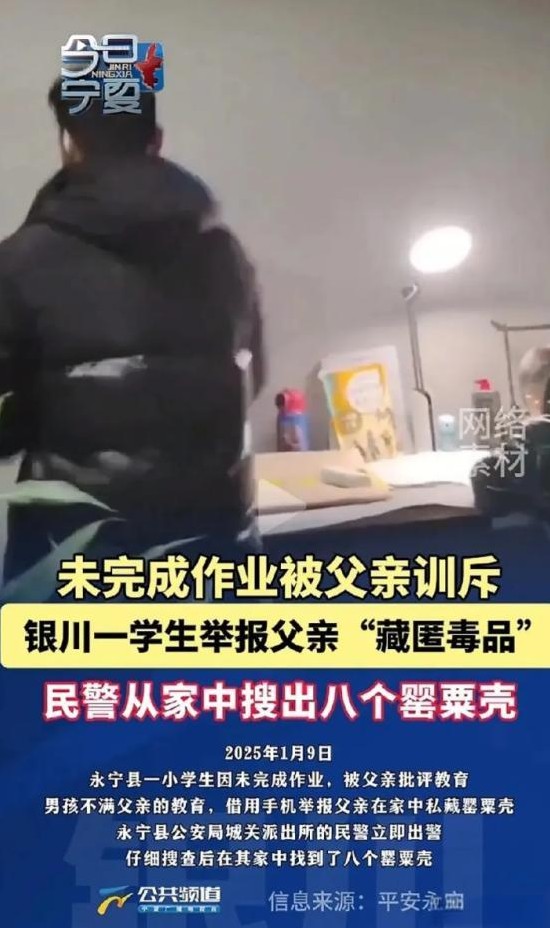

小学生举报爸爸藏毒被抓

这桩小学生举报父亲藏毒的事件,像一颗石子投入平静的湖面,激起了层层涟漪。孩子举报父亲,这看似“大义灭亲”的行为背后,实则是一场家庭教育的失衡,一场法律意识的懵懂碰撞。它不仅仅是一起简单的“熊孩子”报复事件,更折射出当下社会家庭教育中存在的一些深层问题。

从“报复”到“举报”,小学生的行为逻辑或许简单粗暴,但其背后却是家庭教育长期缺失的缩影。父亲严厉的批评或许出发点是好的,但却缺乏耐心和有效的沟通,反而激发了孩子的逆反心理。对比之下,一些家庭中,父母与孩子之间更像是朋友,能够平等沟通,共同解决问题,而不是仅仅依靠指责和压制。这种教育方式,更能培养孩子健全的人格和解决问题的能力。而小学生在了解到罂粟壳是毒品的情况下,毅然举报,侧面反映了社会毒品预防教育的普及,但同时也暴露出孩子对法律理解的片面性,以及处理家庭冲突方式的简单化。这种报复性举报,虽然在结果上触及了法律的底线,但也暴露出孩子在成长过程中,缺乏正确的价值观引导和情绪管理能力。

事件的发生,绝不是简单的谁对谁错的问题,它像一面镜子,映照出家庭教育中存在的种种不足。这起事件给所有父母敲响了警钟,我们应该反思,在教育孩子过程中,是否过于强调权威,而忽略了平等交流;是否过于注重结果,而忽略了过程中的引导。真正好的教育,不是一味的批评和指责,而是以身作则的引导和耐心沟通。同时,也提醒我们,法律的普及教育应更加深入人心,不仅要让孩子们了解法律的条文,更要让他们懂得法律背后的责任与担当。孩子举报父亲藏毒,无论出发点如何,其结果都发人深省,它提醒我们,在关注孩子学业的同时,更要注重他们心理的健康成长,只有这样才能避免悲剧的发生。