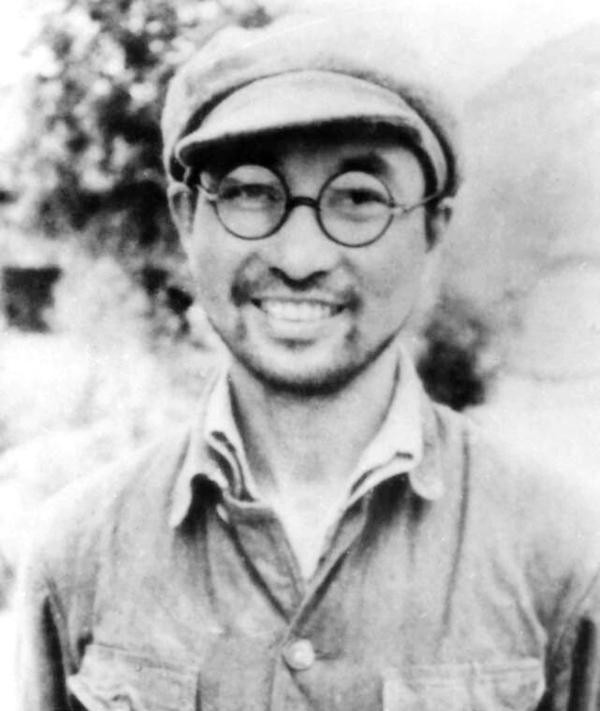

钱大钧放走陈赓的三个原因

1933年,一列驶向未知的列车上,上演了一场充满人情味的“捉放曹”。钱大钧,这位国民党高级将领,面对昔日学生陈赓的“逃亡”,选择放其一马,这背后绝非简单的个人喜好,而是复杂的利益考量与深层的人性抉择。他放走的,不仅是一个曾经的学生,更是那个时代,在政治漩涡中摇摆不定的人们之间,复杂情谊的一个缩影。

钱大钧的选择并非一时冲动,而是权衡利弊后的理性决定。他身处国民党高层,深知陈赓在黄埔系的人脉深厚,师生情谊更是根深蒂固。如果贸然抓捕,定会引发黄埔系内部的反感,无异于给自己树敌。更何况,陈赓在第二次东征中曾冒死救过蒋介石,这份恩情的分量,足够让钱大钧在关键时刻选择睁一只眼闭一只眼。这与一些人眼里不顾一切,只求立功的国民党高官形成鲜明对比,更衬托出钱大钧深思熟虑的处事风格。如果只为了那点赏钱就得罪如此多的人,那绝对是得不偿失,这背后的智慧,绝非一般人所能及。

钱大钧的放行,实则是在乱世之中,为自己留下的一个后路,也是对人情世故的深刻洞察。他看透了政局的变幻无常,人与人之间的关系也并非只有简单的敌对。在那个动荡的年代,昔日的师生、战友,可能因为政治立场不同而分道扬镳,但内心深处的情谊却难以抹灭。他放走的,可能不仅仅是陈赓,更是维护了一个圈子,一种关系。这种不为眼前的利益所动,选择顾全大局的胸襟,正是其能身居高位的原因所在。这体现的不仅是钱大钧的个人魅力,也是那个年代将领之间,在血与火的洗礼中,依然保留的一份可贵的情感。他给那个充满杀戮的年代,注入了一丝温情,让人感到即便在铁血手腕的背后,也可能存在人性的光辉。