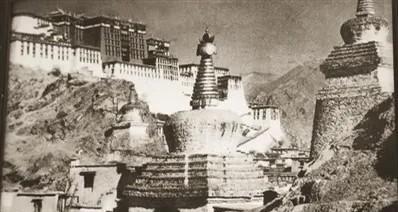

当年,19岁的刘曼卿才出嫁3个月,就离了婚。后来,在第二次婚礼现场,新郎竟对她说,看上了她的亲妹妹,要同时迎娶姐妹倆。刘曼卿一怒之下,当场悔婚,愤然离去。 一生坎坷的刘曼卿,在婚姻的道路上也走得异常崎岖。19岁那年,在父亲的安排下,她与一位上班族结为连理。 新婚燕尔,本该是甜蜜幸福的日子,可丈夫安于现状、循规蹈矩的性格,与热爱自由、追求进步的刘曼卿格格不入。 两人之间争吵不断,最终还是走上了离婚这条不归路。 年轻的刘曼卿并没有被失败的婚姻击垮,她重新振作,先是去读了师范,又到护士训练班学习,丰富自己的阅历。 1928年,刘曼卿来到南京,凭借精通藏语、汉语、英语的过人语言天赋,成为十三世达赖喇嘛全权代表的临时翻译。 工作中,她结识了同为翻译的格桑泽仁,两人一见如故,很快坠入爱河。 刘曼卿对这段姗姗来迟的姻缘充满期待。在她心中,婚姻应该建立在平等互爱的基础之上,新郎新娘理应忠贞不渝,矢志不移。 她期盼着与意中人携手相伴一生,共度人生的酸甜苦辣。 婚礼当天,身着藏式传统婚服的刘曼卿,满怀幸福地站在格桑泽仁身旁,准备完成神圣的结婚仪式。 然而,意想不到的事情发生了——新郎竟当着在场宾客的面,坦言自己对刘曼卿的妹妹刘曼云也生出了好感,想要娶她为妾。 在当时的藏族婚俗中,一夫多妻虽是常事,但刘曼卿心中的婚姻观与之相悖。 她要的,是一份独一无二的爱情。 刘曼卿几乎是立刻做出了决定,她当场悔婚,头也不回地离开了婚礼现场。 这位性情刚烈的女子,宁可再次面对失婚的窘境,也不愿委曲求全,忍受背叛。 她潇洒转身,成全了妹妹刘曼云的幸福,自己则将所有的情感倾注到促进内地与西藏融合的事业中去。 或许在刘曼云看来,姐姐的决定难以理解,但在刘曼卿心中,个人的情感幸福,又怎能与民族大义相提并论? 刘曼卿出生于书香门第,其父刘华轩早年在清政府中担任要职。 在家族文化的熏陶下,她从小便展现出对历史、文化与民族事务的浓厚兴趣。 1929年,当中央政府为处理与西藏地方关系而寻求特派员时,刘曼卿主动请缨,最终得到认可。 面对外人对一名女子肩负如此重任的质疑,她以坚韧与智慧证明了自己的选择。 她的第一次入藏之旅便充满艰辛,从茶马古道的巉岩陡坡,到高原上的寒风骤雨,这位年轻女子克服了身体与精神的双重考验。 一路上,她不仅完成了政府交代的使命,还用她的笔记录下西藏的风土人情、宗教信仰和经济文化。 她将这些见闻整理成书,其中包括《康藏轺征》和《西藏纪行》。这些文字成为我们了解彼时西藏社会的重要史料。 1930年,刘曼卿在拉萨两次拜会十三世达赖喇嘛。 这两次会晤在当时意义重大,不仅表明了中央政府对西藏地方的重视,也促使西藏地方对中央的态度更加明晰。 十三世达赖喇嘛明确表达了他对中国和平统一的支持立场,并拒绝了英国殖民势力的诱惑。 这些对话,不仅巩固了中央与西藏的联系,更展现了刘曼卿在政治沟通中的独特作用。 刘曼卿的贡献在当时得到了广泛认可。 孙科曾评价她的行动可与张骞出使西域、班超镇守西域的历史壮举相媲美。 作为一名女性,这一评价充分体现了她在国家边疆事务中的非凡地位。 除了作为一名使者,刘曼卿还是一位杰出的作家。 她的作品中,不仅记录了个人经历,也详实地描述了西藏的社会、文化与自然风貌。 例如,在《康藏轺征》中,她生动描绘了从川藏到拉萨的沿途景象,展现了茶马古道的历史魅力与康藏地区的民风民俗。 她用敏锐的观察力与生动的文字,让遥远的边疆在当时的民众眼前鲜活起来。 她的记录不仅具有文学价值,也为后世研究西藏历史与文化提供了珍贵资料。 例如,她详细记录了康藏地区的宗教节日、经济贸易和教育状况。 这些内容不仅是对当时西藏社会的深度解读,也为后来的学者研究中藏关系提供了宝贵的第一手资料。 在1929年至1939年的十年间,刘曼卿三次赴藏,为国家统一与民族团结作出了重要贡献。 她深入边疆腹地,与藏族贵族和普通民众广泛交流,用自己的行动展现了中央政府对西藏的关注。 尽管她的使命充满风险,但她从未退缩。 刘曼卿不仅为当时的政治沟通开创了新局面,还通过自身的努力,增进了汉藏之间的文化理解。 她是西藏风土人情的传播者,更是中央政府意志的坚定执行者。 刘曼卿的去世被历史学界视为一大损失,但她的事迹与精神始终被后人铭记。 她的著作被广泛研究与传颂,为中藏文化交流留下了深远的影响。 近年来,关于她的研究不断深入,《情向西藏》一书便是其中的集大成之作。 这本书不仅整理了刘曼卿的生平事迹,还展现了她身处的历史背景与边疆风貌,为她的事迹提供了更丰富的解读。 作为一位女性,刘曼卿突破了时代与性别的限制,成为国家统一事业的重要推动者。