飞夺泸定桥,22勇士结局如何?在红军长征的历史中,飞夺泸定桥的故事永远被铭记在中国人民的心中。这22名勇士所展现出的勇气、牺牲精神和功绩无疑是中华民族的光辉历史。 1935年5月,中国红军正处于长征途中最为关键的时刻。在这个特殊的历史时期,日本帝国主义的侵略步步紧逼,全国抗日救亡形势日益严峻。 红军此时背负着振兴中华的使命,必须尽快完成北上的战略部署。然而,横亘在红军面前的,是一道几乎难以逾越的天险——大渡河。 大渡河水流湍急,河谷深邃,两岸皆为悬崖峭壁。当时能够通过的渡河点屈指可数,而仅有的几条渡船根本无法满足数万红军渡河的需求。 在这种情况下,位于大渡河上的泸定桥成为了唯一的希望。对于红军来说,这座由十三根粗大铁链架设的铁索桥,不仅仅是一座桥梁,更是关系到整个红军生死存亡的关键。 国民党军队此时正沉浸在即将全歼红军的美梦中。他们认为红军必将重蹈太平天国石达开部的覆辙,在大渡河这道天险前全军覆没。 然而,红军的指挥员们早已做出了周密的战略部署。二师和红五师接到了夺取泸定桥的重要任务,其中二师四团作为先锋部队,肩负着最为艰巨的使命。 起初,上级给予四团的任务期限是三天,要求必须在这个时间内拿下泸定桥。5月27日清晨,四团官兵立即展开行动,在短短12小时内就完成了90里的急行军。 然而战场形势瞬息万变,很快上级命令再次传来,要求必须提前一天,也就是在29日之内攻占泸定桥。 在接下来的行军中,四团创造了一个令人难以置信的奇迹——一昼夜之内行军240里。这段路程不仅要穿越崎岖的山路,还要面对倾盆大雨的考验。 四团战士们在行军过程中始终保持高度警惕,不仅要隐蔽行军避免暴露,还要随时准备应对可能遭遇的敌人火力点。这种高强度的军事行动,远远超出了常人的体能极限。 在夜间行军时,四团遇到了敌军的增援部队。面对这种情况,四团战士们展现出了超凡的智慧,他们没有选择正面交火,而是巧妙地冒充被伏击的友军,成功瞒过了敌人。 1935年5月29日清晨,泸定桥的战斗形势已经非常明显。敌军为了阻止红军过江,采取了极端的破坏措施,将桥上所有的木板全部拆除,只留下了十三根裸露的铁索。 铁索之下是奔腾咆哮的大渡河,河水在峡谷中激起数米高的浪花,发出震耳欲聋的轰鸣声。这种情况下,任何人失足落入河中都将难逃一劫。

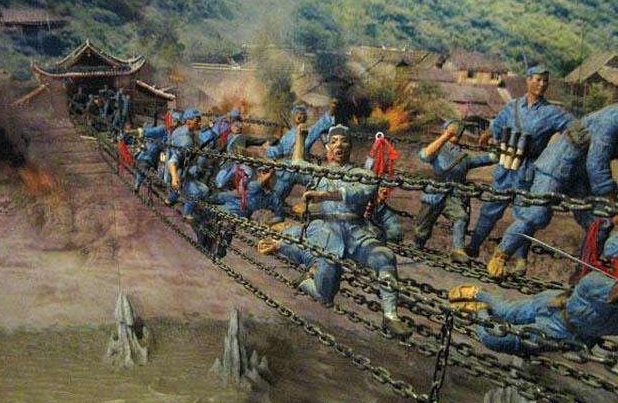

二师四团的指挥员们迅速召开紧急会议,讨论强渡方案。在数万红军将士的生命安全和革命前途面前,必须有人挺身而出,完成这项看似不可能的任务。 很快,一支由22名勇士组成的突击队伍组建完成。这些战士都是经过严格挑选的精锐,他们将背负突破封锁线的重任。 突击队员们每人配备了步枪和手榴弹,背上绑着专门准备的大刀。这些武器不仅用于战斗,更是在铁索上保持平衡的重要工具。 1935年5月29日下午4点,战斗打响。22名勇士分成几个小组,开始了这场惊心动魄的强渡行动。 铁索上的前进异常艰难,战士们必须手脚并用,用尽全身力气才能向前移动。身后的部队则准备好了木板,只等突击队打开缺口就立即铺设。 就在这时,敌军指挥官李全山下令点燃了铁链。烈火迅速蔓延,铁索变得滚烫,但这并没有阻止突击队员们的前进。 战士们忍受着高温和疼痛,继续向前推进。有的战士在铁索上匍匐前进,有的则采用跨坐的方式前行,每一步都充满着危险。 后方的掩护火力持续不断,压制着对岸的敌军火力点。这种协同配合为突击队的行动提供了重要支援。 在这场惨烈的战斗中,突击队付出了沉重的代价。4名勇士在强渡过程中壮烈牺牲,他们的英勇献身为胜利铺就了道路。 最终,幸存的突击队员成功登上对岸,迅速展开战斗队形。面对红军如此坚决的攻势,敌军守将李全山率部仓皇撤退。 此时的泸定桥虽然仍在燃烧,但后续部队立即展开行动,迅速铺设木板。短短几个小时内,大批红军部队顺利通过了大渡河。 1966年,一场寻找英雄名字的行动在泸定展开。时任泸定地区工作人员的王永模,开始了对22位飞夺泸定桥勇士名单的追寻工作。

这项工作异常艰难,由于年代久远和战争环境的特殊性,许多相关资料都已经遗失。王永模通过走访原部队政委和幸存战士,努力还原历史真相。 经过大量走访调查,最终确认了其中12位勇士的名字。这些幸存下来的勇士们在新中国成立后,分别在不同的岗位上继续为国家建设贡献力量。 在已知的名单中,有的勇士转入地方工作,建设新中国;有的继续留在部队,培养新一代革命军人;还有的回到家乡,投身农业生产建设。 这些幸存的勇士们在和平年代里保持着革命时期的优良作风。他们经常应邀到学校、部队和机关单位,讲述那段惊心动魄的历史。