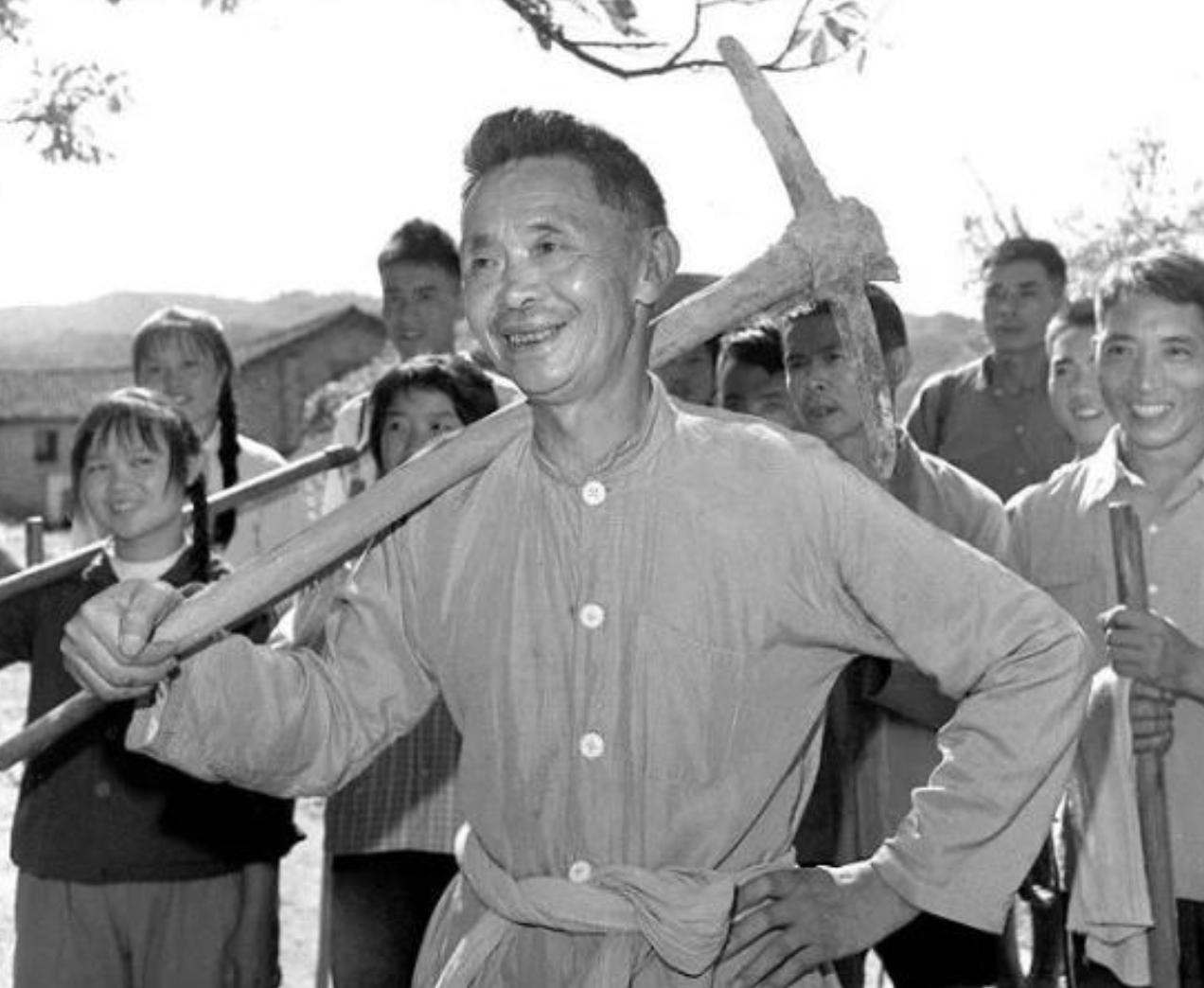

1957年,开国少将甘祖昌因脑部受伤三次,向中央申请回乡下当农民。中央批准后,谁也没想到,这位昔日虎将归田后的举动,竟让中央震惊不已! 甘祖昌,一个曾经叱咤战场的开国少将,在新中国成立后却主动提出辞去高职,回到贫穷的家乡务农! 这一决定让中央震撼,而他的选择又改变了家乡和更多人的命运。 甘祖昌出生于1905年,江西莲花县的一个普通农家。 家境贫寒的他,从小就知道生活的艰辛。 15岁时,他投身农民运动,22岁加入共产党,走上了革命道路。 从井冈山斗争到抗日战争,再到解放战争,他经历了无数次战火洗礼,立下赫赫战功。 新中国成立后,他被授予少将军衔,并担任新疆军区后勤部长,为新疆的和平解放和建设立下大功。 然而,战争年代的负伤始终困扰着他,尤其是脑部伤病让他频频头晕,甚至无法正常工作。 尽管如此,他的辞职申请并不是因为害怕辛苦,而是因为他对家乡的挂念。 家乡莲花县依然贫穷,乡亲们的生活依然困苦。 甘祖昌的心里充满了牵挂。 他反复向组织申请,希望能够回乡务农,为家乡做点实事。 中央在多次考虑后,终于批准了他的请求。 从新疆到江西,这位将军完成了一次角色的彻底转变。 他没有带着任何特殊的待遇,而是选择像普通农民一样生活。 他说:“既然回来了,就要像农民一样。” 每天清晨,他扛着锄头走向田间,与村民们一起耕地、插秧、挑水。 他的衣服上补丁摞着补丁,鞋子穿了又修,家里的家具简陋得甚至连村里的普通人家都比不上。 但他的贡献却不平凡。 他拿出自己的工资修水库、建桥梁、修公路,还带着乡亲们开荒种地,研究农业技术。 他让村里3座水库、25公里的渠道、4座水电站相继建成。 甘祖昌用自己的实际行动改变了家乡的面貌。 有人问他:“你是将军,穿着这样的衣服不觉得寒酸吗?” 他笑着回答:“现在老百姓穷,我怎么能过得比他们好?如果等大家富裕了,我还这样,那才寒酸!” 甘祖昌的归乡,不仅仅是对乡亲们的帮助,更是对自己信念的践行。 作为一名共产党员,他始终相信“为人民服务”不仅是一句口号,而是一生的实践。 他的生活方式让每一位接触过他的人感到敬佩。 他用微薄的工资购置化肥,奖励乡亲们发展农业;生命的最后时刻,他甚至叮嘱家人:“领了工资,先交党费,剩下的买农药化肥支援农业。” 甘祖昌能坚持自己的选择,离不开妻子龚全珍的支持。 龚全珍是一位知识女性,毕业于黄埔军校附属学校。 她本可以留在大城市,过安逸的生活,却毅然决然地选择跟随丈夫来到农村。 在农村,她继续从事教育事业,用一生的精力为孩子们传播知识。 她不仅教书,还用自己的工资建教室、买课本,为贫困学生提供帮助。 甘祖昌和龚全珍的结合,是爱与信念的结合。 他们共同用一生践行了共产党人的初心,也为乡村教育和建设树立了榜样。 甘祖昌对子女的教育同样严格。 他常说:“红军的后代,要有红军的样子。” 他要求子女与乡亲们同吃同住,同样下地干活,甚至连上大学、当兵的机会,也让给更需要的人。 他的三女儿甘公荣,深受父亲影响,将“帮助别人就是快乐自己”当作座右铭。 她参与创立了龚全珍爱心救助基金会,帮助了无数贫困家庭和困难学生。 她说:“父母的精神,是我们最大的财富。” 他的孙子甘军,作为一名基层干部,从未因为“将军的后代”而寻求特殊待遇。 他隐瞒自己的身份,默默在偏远地区工作多年,将祖父的精神延续到新时代。 甘祖昌的回乡,并不是一次简单的个人选择。 他用自己的行动证明,即使是最普通的乡村,也可以成为共产党人施展才华的舞台。 甘祖昌的实践,为全国党员干部树立了榜样。 他的故事被无数人传颂,被写进教材,成为党员学习的典范。 他的一生,书写了一名共产党员如何用初心和行动改变世界的传奇。 甘祖昌用一生回答了这个问题:使命在肩,永不懈怠。他是将军,也是农民,更是一位真正的人民英雄。 甘祖昌的故事,就像他的家乡莲花一样,朴实却又灿烂。 他的选择,成就的不仅是自己,更是家乡乃至国家的一份财富。