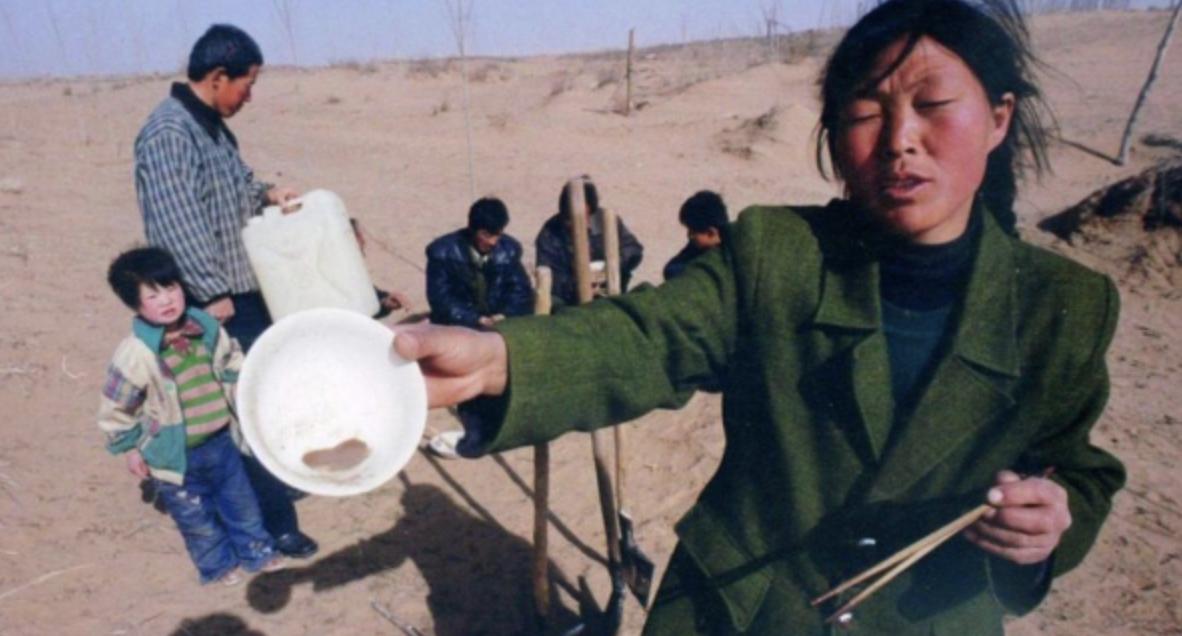

1985年,19岁陕西少女被迫嫁到荒漠,地窖里大哭七天,差点失明。多次逃离未果,谁能想到20年后,她竟获得诺贝尔奖提名,名字响彻世界 1985年,19岁的陕西少女殷玉珍站在沙漠的边缘,眼前的景象让她不敢相信。这片荒芜的沙地,连一棵绿色的植被都难以找到,而她的“新家”竟是一个被黄沙包围的地窖。 你能想象,19岁的她被父亲从故乡带到这里,迎接她的不是温暖的家庭,而是无情的沙漠和恶劣的生活条件。 父亲当时的承诺,仿佛决定了她的一生,而她的世界,仿佛在瞬间崩塌。 她不想嫁给陌生的白万祥,父亲却坚持“为父报恩”,将她许配给了他。虽然殷玉珍多次试图逃离,却总是被沙漠的无情吞噬。 她甚至哭了七天,眼睛肿得几乎睁不开,那种无助与绝望,几乎让她感到无法呼吸。 殷玉珍的父亲曾因一次在沙漠中迷路的意外,与白万祥结下了深厚的情谊,最终将女儿嫁给了他。 对于殷玉珍来说,这份“承诺”的背后,却是无法承受的沉重负担。 然而,命运从未给她留过退路。随着日子一天天过去,殷玉珍开始渐渐发现,尽管这片沙漠生活艰苦,但白万祥的关爱让她不再感到孤单。 最初的绝望逐渐转化为一种责任和坚持,她明白了自己不再是一个无助的少女,而是一个肩负着家庭责任的妻子。 尽管殷玉珍已逐渐接受命运的安排,但她依然无法忍受沙漠带来的极端生活条件。 她开始下定决心:如果这片沙漠不能给自己和家人带来希望,那就由自己去改变它。她要种树,要让沙漠焕发新生。 1986年春天,殷玉珍用家中仅有的一只羊换来了600棵树苗。这些树苗是她改变生活的第一步。 尽管大部分树苗在风沙中夭折,只有少数幸存,但每一棵树苗的成活都为她带来了希望。 她无数次在沙尘暴中奋力栽种,在烈日下坚持浇水,哪怕一个个种下的树苗被风沙摧毁,她也从未放弃。 尽管生活艰辛,殷玉珍并未停止自己的治沙行动。在面临巨大挑战时,她的坚持不懈给了她动力。 她和丈夫白万祥为树苗而奋斗,在没有水源的沙漠中挖掘水渠,搬运泥土、沙石,用尽了全身的力气去改变这片荒凉的土地。 甚至在怀孕期间,殷玉珍依然坚持每日劳作,直到失去了第一个孩子。 但无论多么痛苦,伤心过后,她依然没有停下脚步。每一棵新种下的树苗,都是她对抗命运、追求希望的象征。 随着时间的推移,殷玉珍的努力逐渐得到了回报。她的坚持和成果吸引了国内外的关注。 她不仅改变了周围的环境,还帮助当地农牧民走出贫困,带领大家一起治沙造林。她的事迹逐渐成为媒体关注的焦点,国际上对她的治沙经验给予了高度评价。 韩国和美国等国的志愿者也纷纷前来支持殷玉珍的治沙事业。2014年,美国青年殷一凡观看了殷玉珍的治沙纪录片,被深深打动。 他决定亲自来到毛乌素沙地,和殷玉珍一起种树,并在接下来的十年里种下了2000多棵树。这不仅是一份对殷玉珍的支持,更是对她不懈奋斗精神的礼赞。 殷玉珍的努力和成就不仅在国内得到认可,她的事迹最终走向了世界。 她不仅获得了“全国劳动模范”等众多荣誉,还被提名为诺贝尔和平奖的候选人。她的名字开始响彻世界,成为了治沙领域的传奇人物。 她的故事也在各国传播,成为了无数人心中的榜样。殷玉珍的治沙事业不仅改变了她自己的命运,还改变了数以万计农牧民的生活,并为全球沙漠治理提供了宝贵经验。 殷玉珍的故事,是对命运的挑战,是对自然的抗争,更是对希望和未来的坚守。 从19岁时的绝望,到20年后的诺贝尔奖提名,她用自己的坚韧与不屈,书写了一段传奇。 她不仅改变了沙漠的面貌,更深深影响了世界各地的人们,激励着他们勇敢追寻自己的梦想。 她曾说:“宁愿种树累死,也不叫沙欺负死!”这句话,正是她一生奋斗的真实写照。