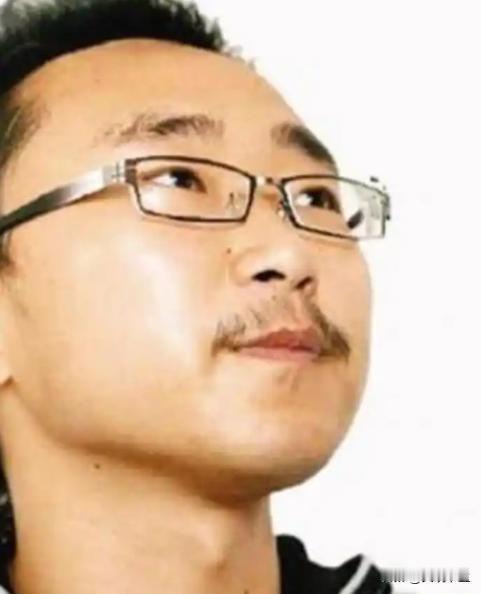

2009年,四川一名考生高考作文的字迹无人能认,被请来的专家费力辨认后发现,内容也是漏洞百出,最后只拿了6分,但令人意外的是,他却被四川大学破格录取,然而不久后,教他的老师直言:“这样的学生我没法教。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 黄蛉这个名字可能对很多人来说并不陌生,2009年,他因为高考作文的字迹无人能认,被媒体广泛报道,成为了网络热议的话题。 那场考试中,他的作文被请来的专家费力辨认后,发现内容漏洞百出,最后得了仅有6分的低分。 令人意外的是,尽管高考总分只有428分,他还是被四川大学破格录取,进入汉语言文学专业。 黄蛉的故事起源于他从小对甲骨文的浓厚兴趣,甲骨文这种被认为是中国最早的文字之一,既充满历史韵味,又极具学术挑战。 黄蛉并不像其他孩子那样迷恋电子游戏或是流行的明星文化,他在小学时便开始钻研甲骨文,凭借天赋掌握了上百个甲骨字。 在同龄人还在背诵拼音和汉字时,他已经能熟练识别这些古老的文字。 尽管从小展现出不一般的才华,黄蛉并未因此而忽略其他学科的学习。然而,在高考时,他的这一兴趣却成了他意想不到的“绊脚石”。 当时的高考作文题目是关于“社会责任”,黄蛉本应写一篇标准的议论文,但他却选择了用甲骨文来表达自己的观点,甚至字迹极为潦草,几乎无人能认。 考试后,他的作文被专家请来辨认,结果不仅字迹无法辨认,内容更是漏洞百出。最后,这篇作文仅得了6分。 那么,为什么一个字迹无法辨认,内容漏洞百出的作文会引起这么大的关注呢? 其实,黄蛉的故事远远超出了普通的高考考生范畴。他的特殊情况让人产生了对天赋与常规教育之间的矛盾的深刻思考。 黄蛉的天赋无可否认,但如果他把这种天赋用在了高考作文上,却没有根据考试的规则来调整自己的思路和写作方式,那么再怎么优秀的才能,也很难获得应有的回报。 尽管黄蛉的高考成绩低得令人震惊,但四川大学还是破格录取了他。录取决定一出,社会各界的反应可想而知。 有人认为这是教育体制的偏差,认为应该给像黄蛉这样有天赋的学生更多机会;也有人质疑,单凭一时的名气和特殊的才华,是否就能成为大学的合格生源。 四川大学的决定让黄蛉成为了社会焦点,也让他一时间成为了“天才少年”的代表。 进入大学后的黄蛉并没有像人们预期的那样表现出色,大学生活的开始,黄蛉似乎沉浸在外界对他的关注和称赞中,他的自负态度渐渐显露出来。他对学术的态度并不像刚刚踏入大学时的那份激动,而是显得有些懒散,甚至有些不求上进。 刚刚进入大学时,他并没有意识到,只有天赋而没有努力的学生注定无法走得长远。 何崝教授是黄蛉的古文字学导师,他多次对黄蛉提出劝告,希望他能够认真投入到学习中,做出一番成绩。 但黄蛉并没有完全听取这些建议,他的态度也没有发生根本的改变。何教授在忍无可忍后,最终决定辞去黄蛉的导师职务。 这一事件对黄蛉来说,是一个巨大的冲击。他曾经的自负与不以为然,让他失去了一个宝贵的导师,也让他不得不面对自己的不足。 天赋固然重要,但如果没有付出努力、没有对知识和实践的深入探索,单靠天赋是远远不够的。 黄蛉的故事就像是一面镜子,反射出许多学生在面对天赋与努力、名气与真正能力之间的矛盾时所做的选择。 黄蛉的大学生活并非一帆风顺,尽管他仍然保持着对甲骨文的热爱,但学业上的松懈让他未能真正走向成功。 尽管如此,他依然在一些领域取得了一定的成绩,甚至在后期参与了甲骨文的学术研究,但他依然无法回避自己曾经的过错——在名气的光环下,他未能将自己的才能转化为真正的成就。 社会对黄蛉的关注无疑给了他一个难得的机会,但正如他的老师何崝所说:“这样的学生我没法教。” 这句话或许能给那些怀抱天赋却不努力的人一个深刻的警示:天赋不能代替努力,只有不断地追求和实践,才能真正实现自己的潜力。 天才与努力,名气与成长之间的一个微妙平衡,或许这个事件没有一个完美的结局,但它却为我们提供了对教育、成长以及自我反省的深刻思考。 信息来源:中国新闻网——甲骨文考生获高校破格录取 导师斥学风浮躁罢课