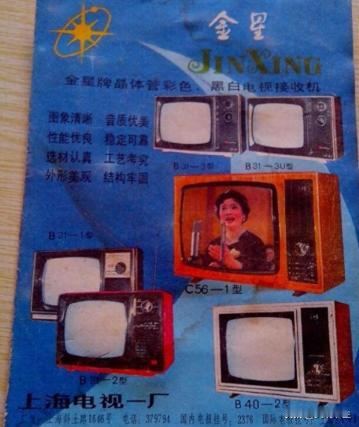

1982年,远洋轮“临江”号,满载着一整船的新的“金星”牌彩色电视机,从上海发往香港......1个月后,香港急电:盼第二批货;3个月后,泰国、新加坡发来订货订单,4个月后,英国、美国索取样机......看着这一切,一个叫季挺的男人终于笑了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1970年,在上海金星金笔厂的生产车间里,技术员们正在忙碌地调试着一台新机器。这台机器的名字是“彩色电视机”。这对当时的中国来说,是一个雄心勃勃的梦想。 金星厂的工程师们从零开始,研究、设计、实验,终于成功研发出了中国第一台彩色电视机。大家都为此骄傲,以为这将是中国电视工业的崭新起点。 梦想和现实的差距总是很大。尽管是“第一”,但彩电的质量问题却让金星厂陷入了困境。 由于技术不成熟,返修率居高不下,许多用户买了电视后几个月就不得不送修,导致口碑极差,销售困难重重。 金星厂的财务状况也因此急转直下,很多人开始怀疑,这个“第一”是否也注定了失败。 就在金星厂的未来陷入迷雾时,厂长季挺走上了前台,季挺是一个有着深厚技术背景的管理者,他看到了厂里存在的问题,但他更看到了背后潜藏的机会。 季挺的上任并没有一开始的华丽,而是踏实解决问题,带领员工从根本上分析彩电质量问题,并提出了一系列改进方案。 经过六个月的不懈努力,金星厂终于推出了一个新的黑白电视机,这款电视机不仅解决了之前的质量问题,还在功能和设计上进行了革新,成功获得了多个国内奖项。 市场上的反响非常好,销售逐渐回升,金星厂也暂时从困境中脱身。 但季挺并没有停下脚步。在解决了国内市场的问题后,他把目光投向了国际市场。1979年,季挺亲自赴日本进行谈判,争取引进先进的彩电生产线。 当时,季挺正遭遇严重的心脏病困扰,但他并没有因健康问题而退缩,为了金星厂的未来,他与日本厂商商谈了多个月,终于成功引进了先进的生产设备和技术。 季挺的艰难历程远没有结束。由于金星厂当时资金紧张,想要引进新的生产线并不容易。 资金缺口巨大,但季挺凭借他独特的眼光和坚持不懈的态度,成功说服了政府和银行支持,并为厂里争取到了足够的资金。 到了1982年,金星厂的产量和质量得到了极大的提升,甚至提前完成了生产任务。这一年来,金星厂的电视机不仅在国内市场占据了一席之地,甚至开始出口到海外。 起初,香港市场对金星彩电表现出了浓厚的兴趣。1982年,金星厂的一艘远洋轮船,载着满满一船的新款“金星”牌彩色电视机,从上海启程,目标是香港。 不到一个月后,香港的电器商发来了急电,盼望金星厂能尽快准备第二批货。 在接下来的几个月里,泰国、新加坡等亚洲国家也纷纷向金星厂发出了订单,而到第四个月,英国、美国等西方国家也开始向金星厂索取样机。 这一切的变化,令季挺既兴奋又欣慰,但在他看来,这一切并非偶然,而是多年努力的结果。 金星彩电在国际市场的崭露头角,标志着中国品牌的崛起,而季挺的名字,也成为了那个时代中国制造业的代表之一。 这一切的成功,却没有让季挺放松警惕。他依然坚信,只有不断创新和提升,才能在全球竞争中立足。 尽管事业上取得了巨大成功,但季挺的健康状况却越来越差。长期的高压工作和心脏病的困扰,使得他渐渐力不从心。 最终,在事业蒸蒸日上的时候,季挺因为心脏病去世,年仅56岁。在临终时,他含泪向家人和同事表达了对祖国的深深热爱和对金星厂的深情。 他说:“不论我在世与否,金星的未来一定会更好,愿它能在世界舞台上大放光彩。” 季挺的故事,不仅是一个个人奋斗的传奇,更是中国改革开放初期制造业崛起的缩影,他用自己的行动证明了,哪怕是一个面临重重困境的小厂,只要敢于突破,敢于改变,就能从困境中走向辉煌。 而他的一生,也为后来的企业家们提供了宝贵的经验和勇气。 今天,金星品牌依然屹立在中国的彩电行业中,虽然时代在变,但季挺的精神依然传承着——那份对祖国的深情、对事业的执着、以及永不放弃的信念,始终不变。 信息来源:书籍《人物-金星英雄》;网易《红色文化进国企 金星牌电视机——从无到有的“中国造”彩电》