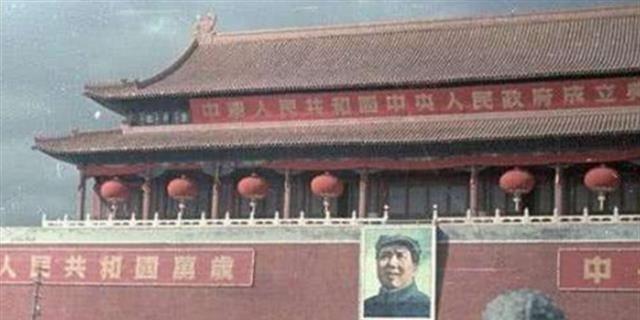

1974年毛主席路过天安门,看着天安门上的画像,叹气道:我太可怜了 1974年的一天,毛主席和工作人员张玉凤一同乘车路过天安门广场。望着城楼上悬挂的自己的画像,毛主席突然说道:"我太可怜了,你们把我挂在那上面,风吹着我,雨淋着我,有家也难回,我真是太可怜了。" 这句带着幽默的感叹,让张玉凤一时哭笑不得。在那个特殊的年代,这样一句平实而富有人情味的话语,恰恰展现了一位领袖最真实的一面。 自1949年开国大典以来,天安门城楼上的这幅画像就成为了新中国的一个重要标志。每天都有成千上万的群众来到天安门广场,仰望这幅庄严的画像。 然而,对于把自己的画像挂在天安门城楼上这件事,毛主席最初并不赞同。在他看来,这种形式过于郑重其事,容易让群众产生一种距离感。 毛主席始终把自己看作是人民的儿子,他更愿意以一个普通人的身份与群众交往。这种平易近人的性格特点,在他的日常生活和工作中表现得尤为明显。 每当看到有人过分崇拜自己时,毛主席总会表现出明显的不快。他多次强调领导干部要与群众打成一片,不能高高在上,更不能脱离群众。 正是基于这样的考虑,毛主席曾多次要求有关部门把悬挂在人民大会堂等处的自己画像摘下来。在他看来,过度的个人崇拜不仅无益于革命事业,反而会影响党和群众的关系。 1974年这次路过天安门时的感叹,既是一种幽默,也折射出他对个人崇拜现象的看法。这句话背后,体现的是一位领袖始终不忘与人民保持密切联系的初心。 在中国传统文化中,领袖往往被塑造成高高在上、不食人间烟火的形象。但毛主席却始终保持着自己朴实无华的本色,他更愿意以一个普通人的身份与群众在一起。 这种亲民的作风,在当时的国际共产主义运动中也是少见的。许多国家的领导人都喜欢树立威严的形象,而毛主席却始终保持着革命战争年代的那种平易近人的作风。 1949年9月,新中国成立在即,中央筹备组开始为开国大典做准备。其中一项重要工作,就是为天安门城楼选择一幅合适的毛主席画像。 这项看似简单的工作,实际进行起来却颇为不易。中央专门邀请了多位著名摄影师为毛主席拍摄照片,但这些新拍摄的照片大多显得过于严肃正式。 经过反复讨论,周总理提议从延安时期的照片中选取素材。在翻阅众多历史照片时,一张毛主席与老战友朱瑞的合影引起了大家的注意。 这张照片拍摄于延安时期,画面中的毛主席神态自然,面带微笑,既有领袖风范,又不失亲和力。这正是筹备组一直在寻找的效果。 照片选定后,画师的选择同样慎重。经过多方考察,最终确定由著名画家周令钊负责这项工作。周令钊在中国美术界享有盛名,擅长人物肖像创作。 周令钊接到任务后,立即投入到紧张的创作中。他需要在保持原有照片神韵的基础上,适当加入庄重的元素,使画像既能体现领袖的亲和力,又不失威严。 创作过程中,周令钊反复修改,力求将农民领袖的淳朴与国家领导人的气度完美结合。这幅画像的每一个细节,都经过反复推敲和精心设计。 最终完成的画像,成功展现了毛主席既亲切又不失威严的形象。这幅画像也成为了新中国成立后天安门城楼上的第一幅领袖像。 随着时间推移,天安门城楼上的毛主席画像虽然经过多次更新,但基本都保持了原有画像的风格特点。这种风格的延续,体现了人民对领袖形象的认同。 每年国庆节前,专业团队都会对画像进行更换和维护。这项工作要求极其严谨,从画像的制作到安装,每个环节都有严格的标准。 新画像的制作同样遵循着最初确定的原则,既要体现领袖的威严,又要保持亲和力。这种平衡的把握,反映了新中国对领袖形象的整体定位。 多年来,这幅画像见证了无数重要的历史时刻。它不仅是一幅肖像,更成为了一个时代的见证者。 每一次更换画像,都是对历史的传承与延续。新制作的画像虽然在技术和材料上可能有所改进,但都保持着最初确定的基本特征。 时至今日,天安门城楼上的这幅画像依然保持着它独特的艺术魅力。它既是一件艺术品,更是一个时代的符号。 天安门城楼始建于明朝永乐十五年,最初被命名为"承天门"。这座古老的建筑承载着"承天启运,受命于天"的寓意,见证了中国数百年的历史变迁。 随着时代变迁,这座城楼的意义也在不断深化。从封建王朝的宫门,到新中国的象征性建筑,天安门城楼的每一块砖瓦都记录着中国的沧桑巨变。 在1949年新中国成立时,天安门城楼被赋予了新的历史使命。这里不再是帝王宣读政令的地方,而是人民当家作主的象征。