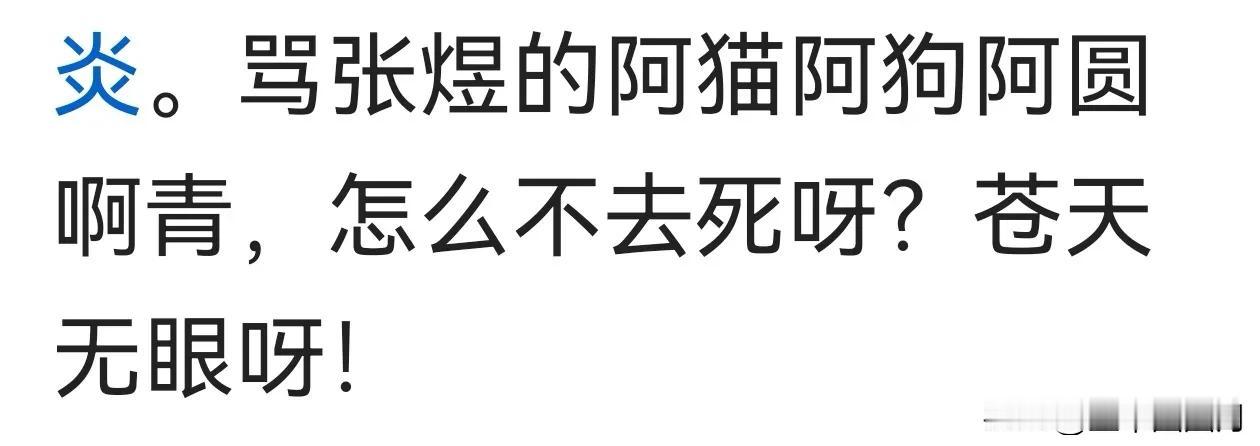

总喜欢诅咒别人的人,除了自身心理存在问题之外,还与以下几方面密切相关。 从社会习得角度看,他们往往存在畸形的关系模板。 1. 家庭暴力的代际传递 在辱骂、诅咒常态化的家庭中成长的人,会将语言暴力视为情感联结方式。他们可能一边诅咒伴侣“出门被车撞”,一边困惑为何对方疏远自己。 研究显示,这类人往往混淆了“关注”与“伤害”——他们童年只能通过激怒父母获得注意,成年后延续此模式。 2. 群体性泄压阀效应 在某些亚文化圈层(如网络喷子社群,比如那个上海男泼妇),诅咒行为被仪式化、娱乐化。参与者通过集体攻击他人获得归属感,类似原始部落的“献祭狂欢”。 日本“网络地狱使者”现象即为典型:现实中的边缘群体在虚拟空间结成诅咒联盟,通过人肉搜索、死亡威胁他人获得权力快感。 同时,认知畸变也是这类人肆无忌惮诅咒别人的重要因素。 1. 迷信思维的异化 部分人深信“诅咒具有超自然效力”,这种原始思维模式常与教育缺失相关。他们可能将生活挫折归因为“被人下咒”,进而以更恶毒的诅咒反击,形成负向增强回路。 东南亚“下降头”文化中的互害现象即根植于此认知土壤。 2. 零和博弈世界观 持有“他人获益即自己受损”的极端竞争观者,会将诅咒视为资源争夺手段。比如底层市民诅咒富豪遭遇破产,实质是阶级愤怒的畸形表达。 另外,神经生物学基础也表明,这种人都会呈现快感机制的倒错 1. 多巴胺的黑色奖赏 诅咒他人时,部分人的大脑奖励系统会被激活,这与赌徒下注时的神经活动相似。当被诅咒者真正遭遇不幸(哪怕纯属巧合),诅咒者会获得“预言应验”的扭曲满足感,进而强化该行为。 功能性磁共振成像(fMRI)研究证实,报复幻想能刺激伏隔核(快感中枢)活跃度升高。 2. 镜像神经元功能抑制 健康人群目睹他人痛苦时,镜像神经元会引发共情反应。但习惯性诅咒者往往表现出镜像神经元的低激活状态,使其能冷血地想象他人灾难细节而不产生愧疚。 基于上述原因,我们也就能深刻的理解,为什么有些人痴迷于此,无法自拔。