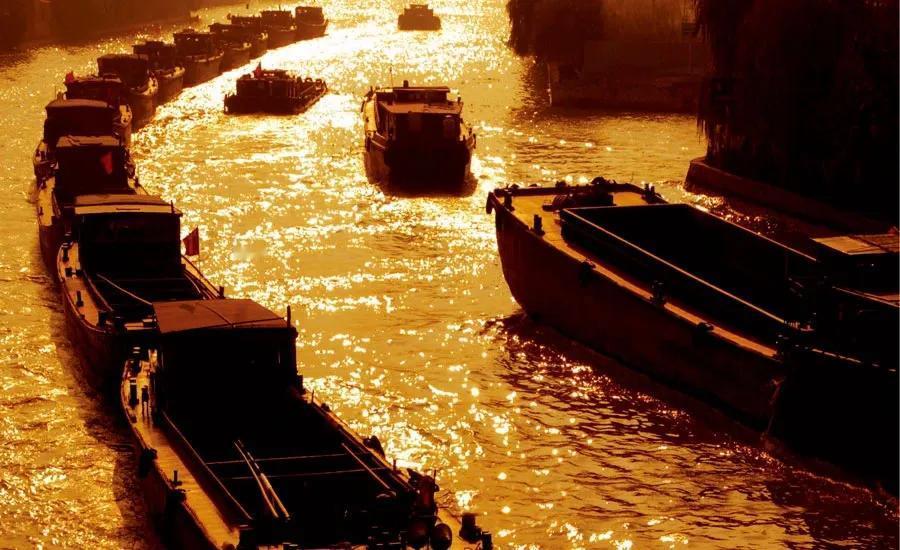

如果明朝不禁海,清朝不闭关锁国,工业革命会不会诞生在中国? 郑和船队从太仓刘家港启航时,明朝拥有全球最强大的海上力量。 宝船上的数万水手、精确的航海罗盘、领先欧洲百年的造船技术,似乎预示着东方将主导大航海时代的浪潮。 可这场耗资巨大的远航最终成为昙花一现,取而代之的是持续两百余年的海禁政策。至嘉靖年间,民间“寸板不许下海”的禁令,彻底阻断了中国参与全球贸易体系的可能。 同时期的葡萄牙,正以举国之力支持达伽马开辟新航路,其商船载重不过400吨,不及郑和宝船的十分之一,却通过持续的海洋扩张积累了工业革命所需的原始资本。 明朝海禁的核心更多是出于政治考量。 洪武年间设立的朝贡贸易体系,以“薄来厚往”为原则,将对外贸易异化为政治表演。永乐帝虽重启市舶司,但仍规定“非入贡不许互市”,导致政府为维持“万国来朝”的虚名,每年耗费国库三成收入接待贡使,而真正的商业利润被拱手让与南洋私商。 这种体制下,东南沿海民间资本无法通过合法贸易完成积累,转而投入走私,形成嘉靖年间“倭寇实为海商”的畸形生态。 假设明朝解除海禁,江浙丝商、闽粤瓷商完全可能效仿荷兰东印度公司,组建股份制贸易集团。 清朝的闭关锁国更凸显传统体制的深层困境。 康熙二十三年解除海禁后,广州十三行曾创造年纳税银180万两的纪录,占全国关税收入的四成。 但这种开放本质是有限度的“单口贸易”,且利润被行商垄断,未能转化为产业升级动力。 对比同时期英国,东印度公司的茶叶贸易直接催生了伯明翰金属加工、曼彻斯特纺织业的机械化需求。 中国商人在赚取白银后,仍将资金投入土地购置而非工业设备,根源在于缺乏专利保护、股份公司等制度保障。 乾隆年间,苏州纺织工场已出现32锭纺车,却因匠籍制度束缚难以推广。 技术层面的差距更为致命。 明朝中后期,江南手工业虽出现“机户出资,机工出力”的雇佣关系,但始终未突破经验型技术积累。 水力大纺车,因海禁导致的棉纺市场萎缩而失传;《天工开物》在清初成为禁书,折射出技术知识传播的制度性阻碍。 反观欧洲,航海需求推动钟表精加工、冶金标准化发展,伽利略的抛物线研究直接服务于炮兵弹道计算。 这种“需求-理论-应用”的闭环,在明清“重农抑商”政策下难以形成。 工业革命的核心是能源革命,而这需要特定的地理条件与资源组合。 英国煤矿临近铁矿产地,蒸汽机改良后迅速应用于矿井排水,形成“煤铁复合体”经济。 中国主要煤矿分布于山西,与江南手工业中心相距千里,在缺乏运河和铁路运输的时代,运输成本足以扼杀技术革新。 更关键的是,清朝统治者为维持漕运体系,严禁海运发展,导致沿海航运技术停滞。 历史不能假设,但即便明清开放海禁,以小农经济为基础、中央集权为框架的体制,仍缺乏将商业资本转化为工业投资的制度通道,也难以孕育出体系式的科学革命。 晚清洋务派就是个例子,缺乏系统性的社会变革,单纯技术移植终难成功。 不过若持续参与全球贸易,起码可以缩短技术代差,避免鸦片战争时的降维打击。