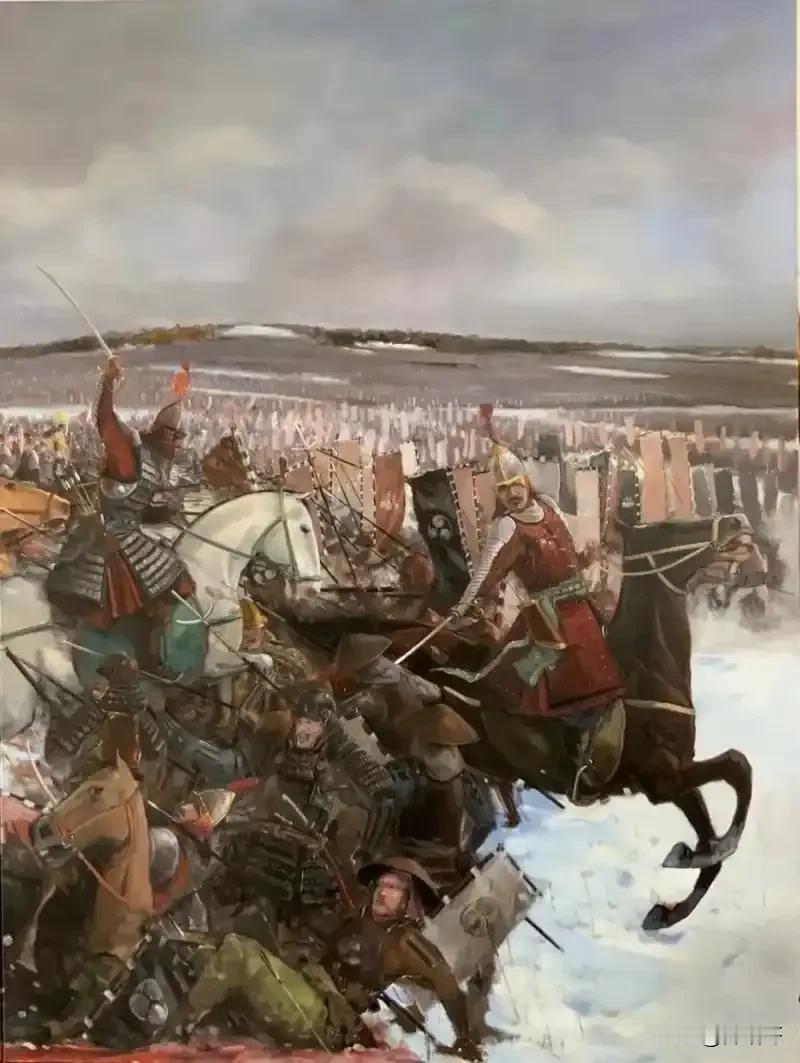

霍去病:中国的骑兵之王,为何是无法复刻的军事天才 元狩二年春,河西走廊的风沙中,一支汉军骑兵正以每日三百里的速度向西突进。 为首的年轻将领卸下甲胄,仅着皮袍,马鞍旁挂着装满马奶的皮囊。 当探马报告前方发现匈奴部落时,他抽出环首刀指向落日:“今夜在休屠王帐中饮马!” 这句话开启了冷兵器时代最辉煌的骑兵突袭。 此战过后,匈奴人哀歌“失我祁连山,使我六畜不蕃息”,而那位年仅二十岁的统帅,正是中国军事史上无法复刻的奇迹:霍去病。 霍去病的军事天赋,首先体现在对骑兵战术的颠覆性革新。 汉初七十年,中原王朝始终困于匈奴的机动战术,即便卫青首创车骑混编的“武刚车阵”,仍难逃被动防御的困境。 霍去病却敏锐发现,要战胜草原民族,必须用更极致的骑兵对抗骑兵。 他摒弃笨重的战车与步兵方阵,组建全骑兵部队,每名士卒配双马轮换,轻装简从,仅携带十日口粮。 这种“以战养战”的模式,使汉军首次实现“千里转进,不失辎重”的奇迹。 河西之战中,他六日转战五国,横穿两千里戈壁,斩杀匈奴王族数十人,完全依靠夺取敌方牲畜补给。 这是超越时代的后勤理念。 更令人惊叹的是他对战场空间的掌控。 在第二次河西战役中,霍去病率军从北地郡出发,北渡黄河后突然西折,穿越腾格里沙漠与巴丹吉林沙漠,绕道居延海,沿弱水南下直插匈奴腹地。 这条迂回两千里的进军路线,不仅避开了匈奴主力布防的祁连山隘口,更利用沙漠的“死亡屏障”达成战术隐蔽。 当汉军如神兵天降般出现在浑邪王侧翼时,匈奴人甚至来不及点燃烽火。 此战斩首三万,收降四万,彻底打通河西走廊,而汉军伤亡仅三千。 这种精确计算时间与空间的战争艺术,即便在现代卫星定位时代也堪称典范。 霍去病的不可复刻性,更深植于特殊的历史土壤。 汉武帝倾举国之力打造的骑兵军团,是经过文景之治七十年财富积累的产物。 当时钢铁淬火技术已能批量生产破甲箭;太仆寺管理的三十六苑养马场,常年存栏三十万匹战马。 这是十分夸张的一个数字。 正因为综合国力的支撑,使得霍去病可以奢侈地实施“一人双马”甚至“一人三马”配置。 其早夭更增添了传奇的不可复制性。 元狩六年,二十四岁的霍去病暴卒,死因至今成谜。 后世认为其部队因长期“取食于敌”,可能误饮被匈奴巫医污染的河水,感染草原特有的烈性传染病。 这位未尝败绩的将军,最终倒在了看不见的敌人面前。 他的战术风格:迅猛、决绝、不留余地。 后世将领即便模仿其战术,也再难拥有他那般纯粹。 诸葛亮五出祁山时需兼顾朝堂制衡,李靖灭突厥时要平衡功高震主的风险,唯有霍去病,在汉武帝构建的绝对权力框架下,可以心无旁骛地将骑兵战术推向极致。 霍去病的成功,是冷兵器时代人力、资源、君权与个人天赋的绝妙共振。 正是这些成就霍去病的要素,也成为后世难以逾越的屏障。