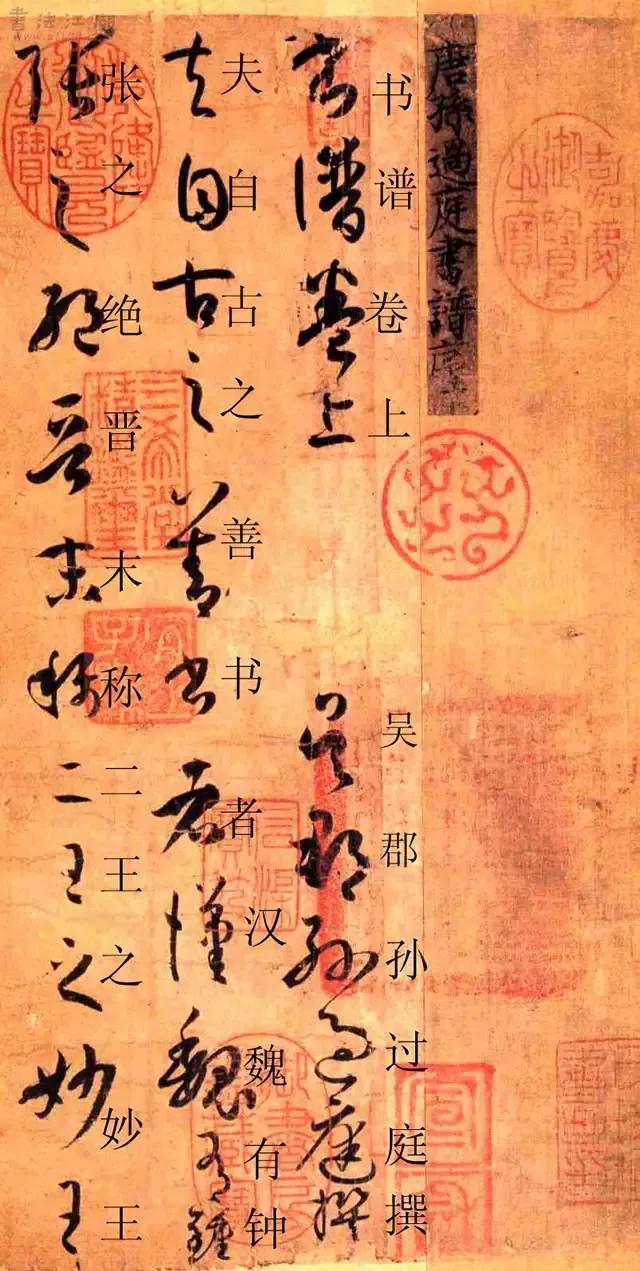

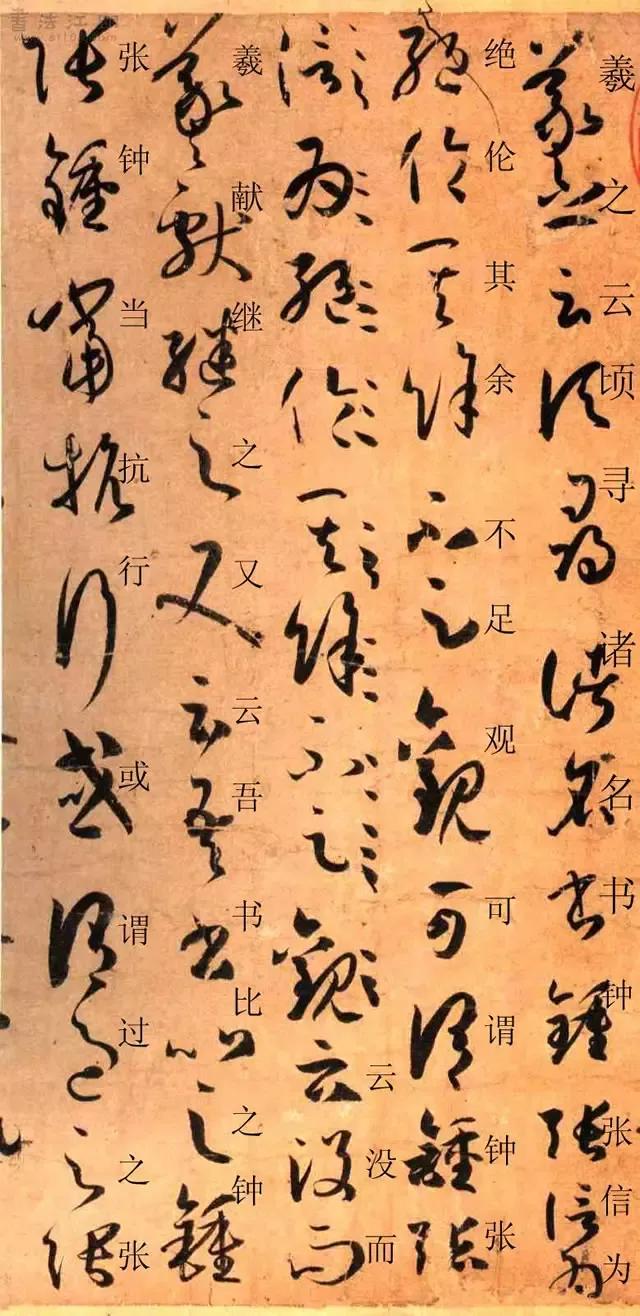

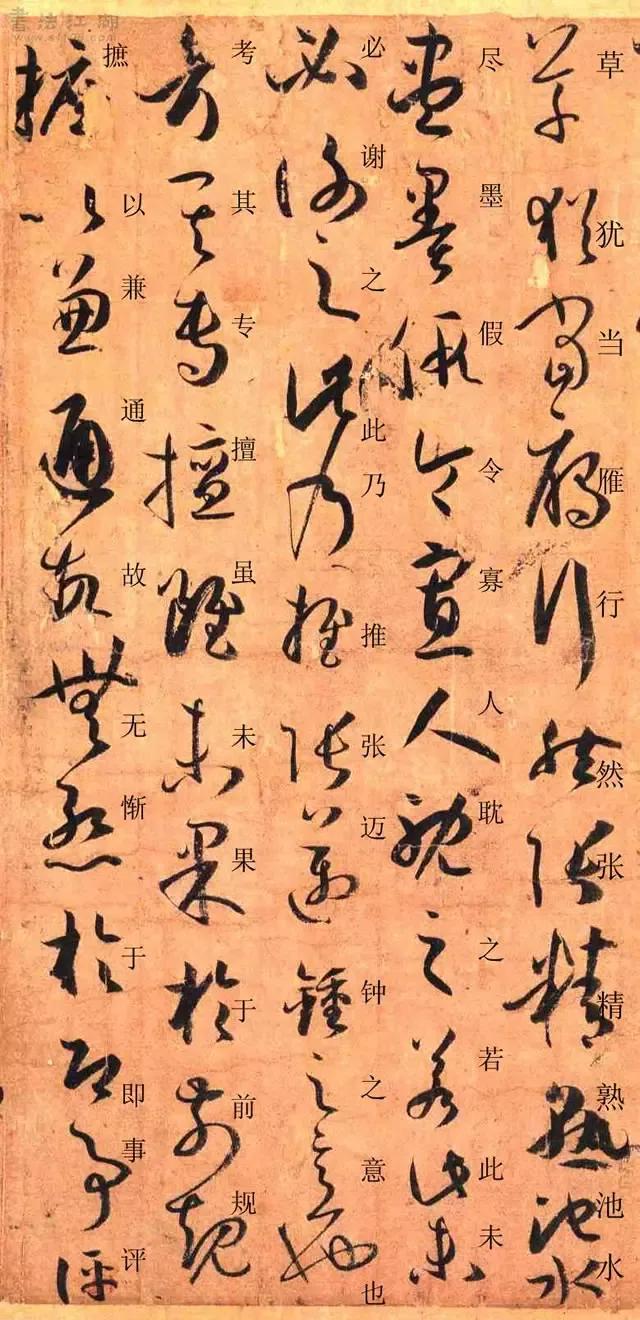

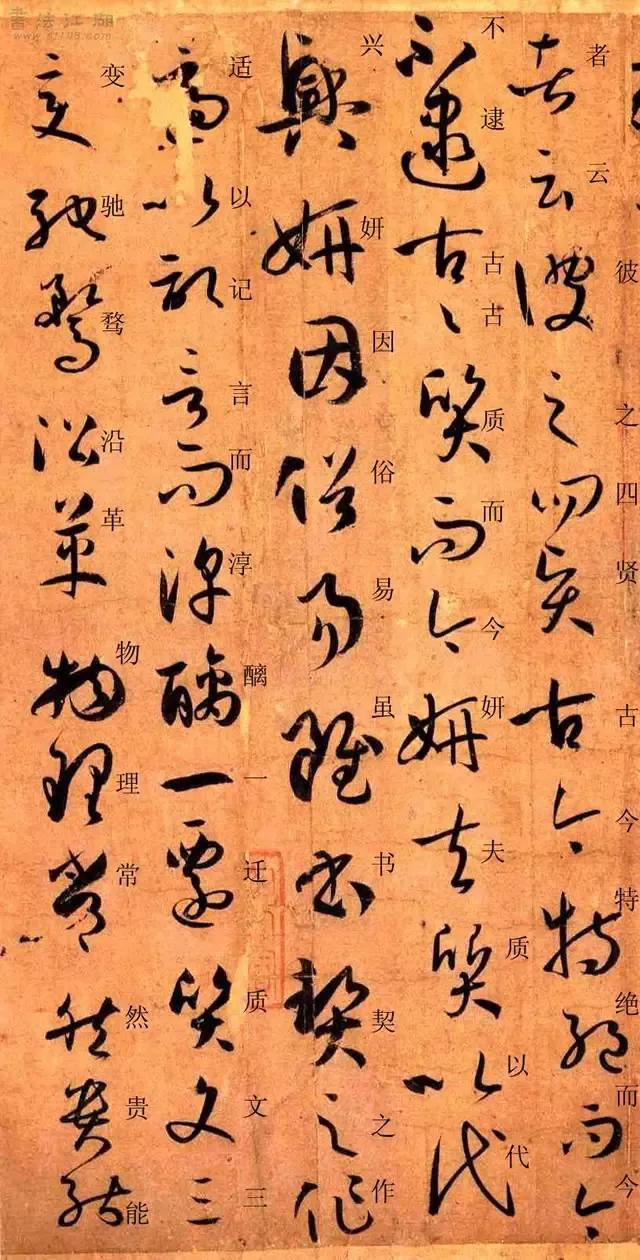

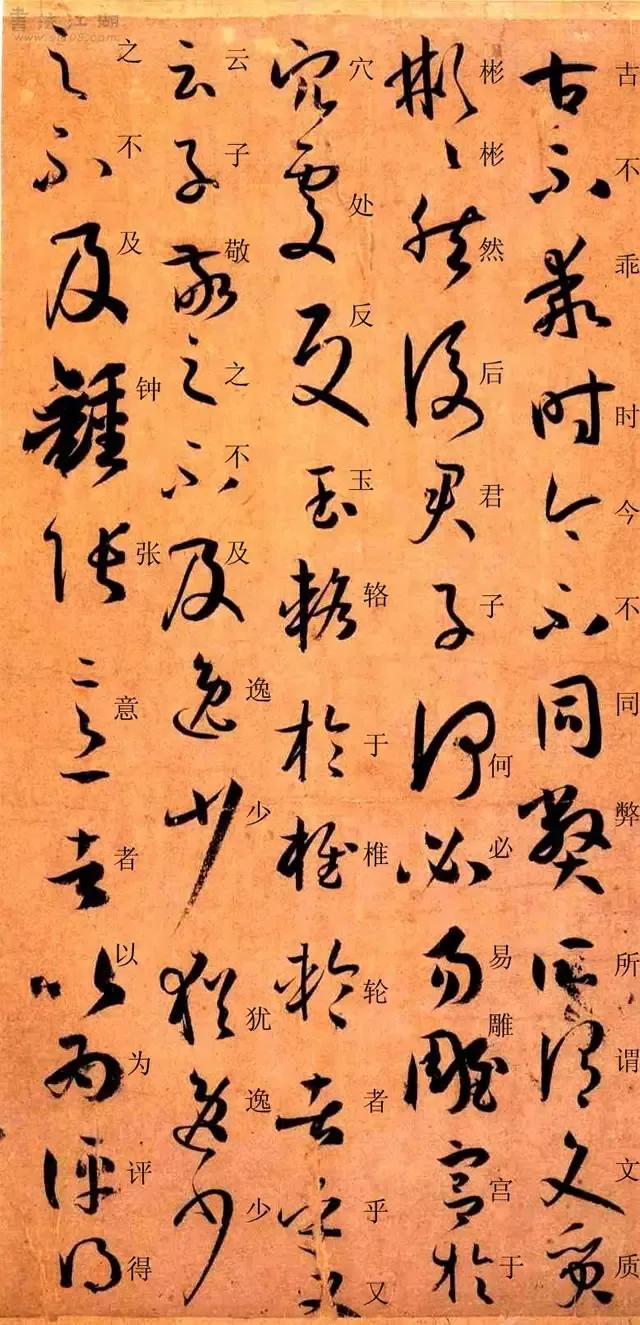

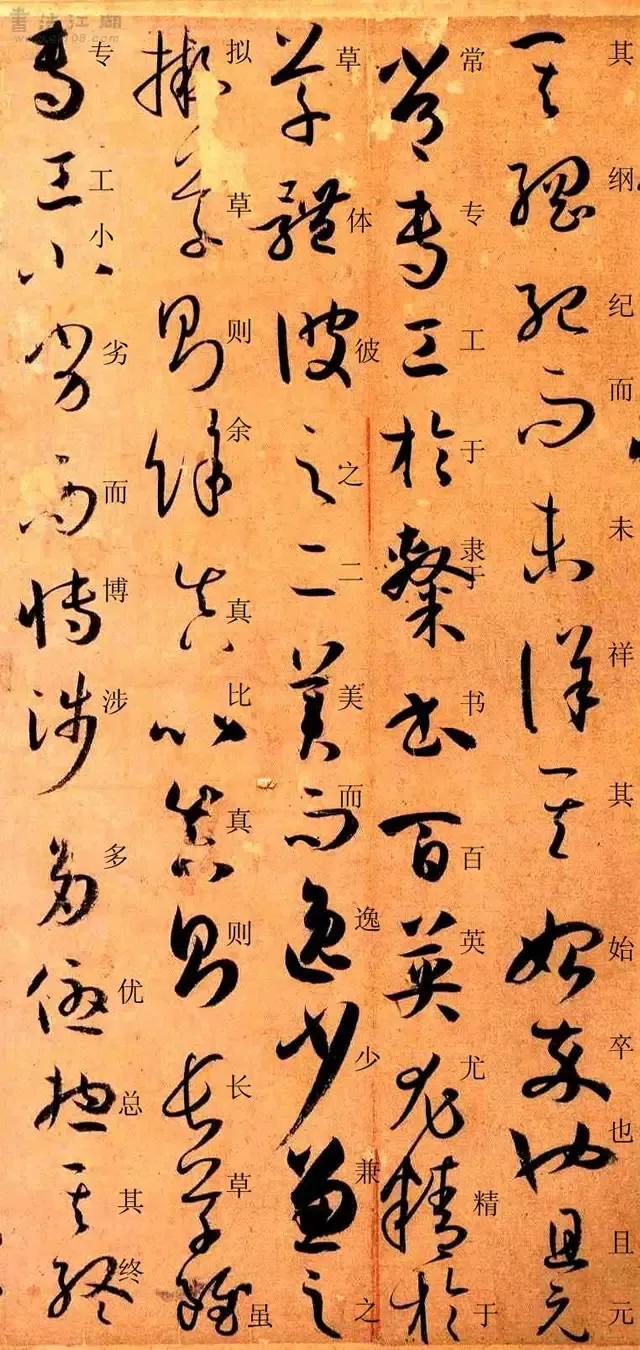

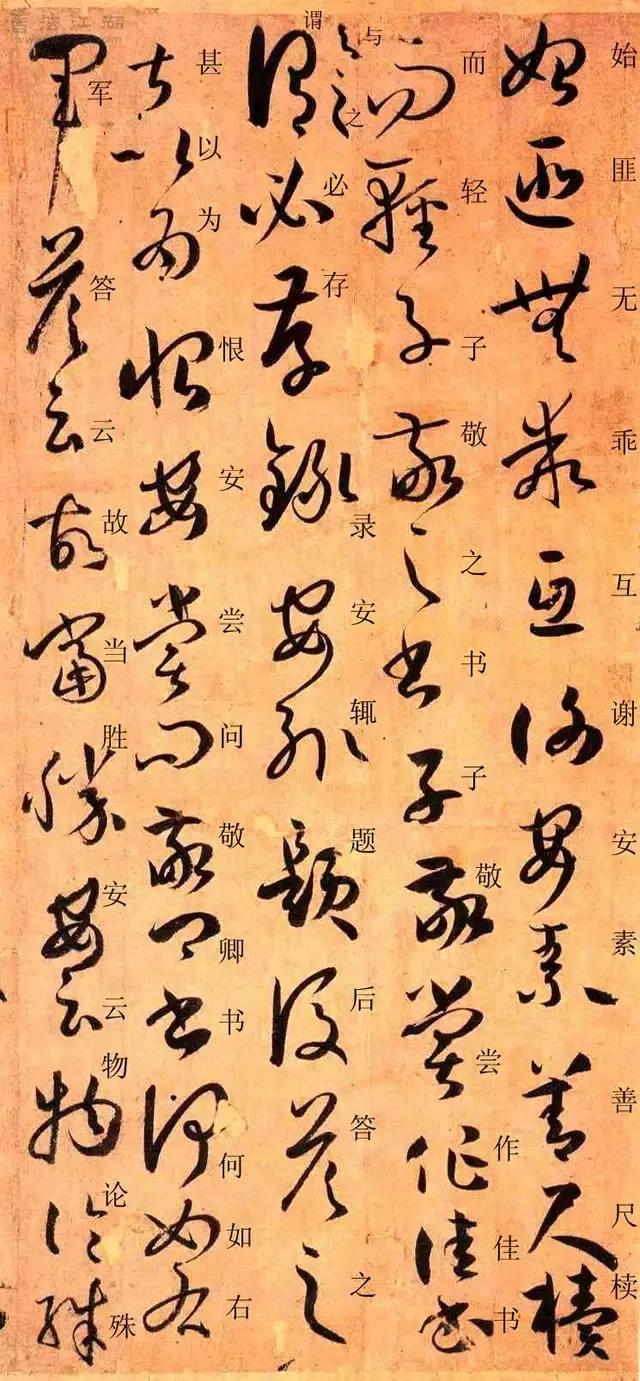

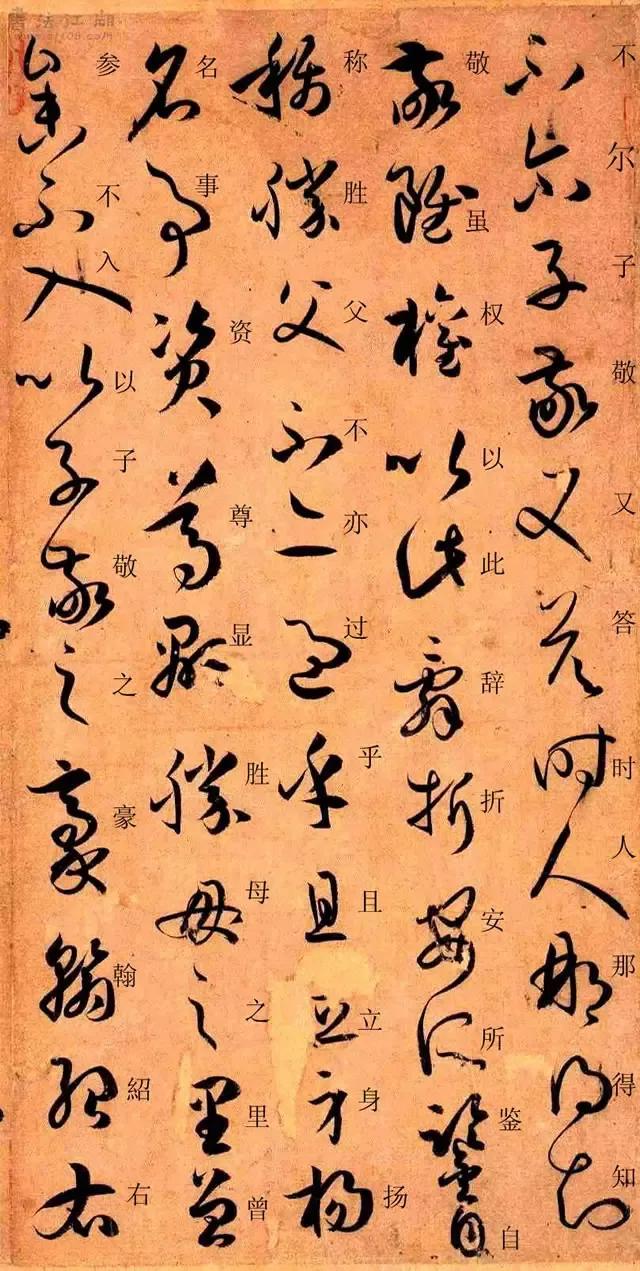

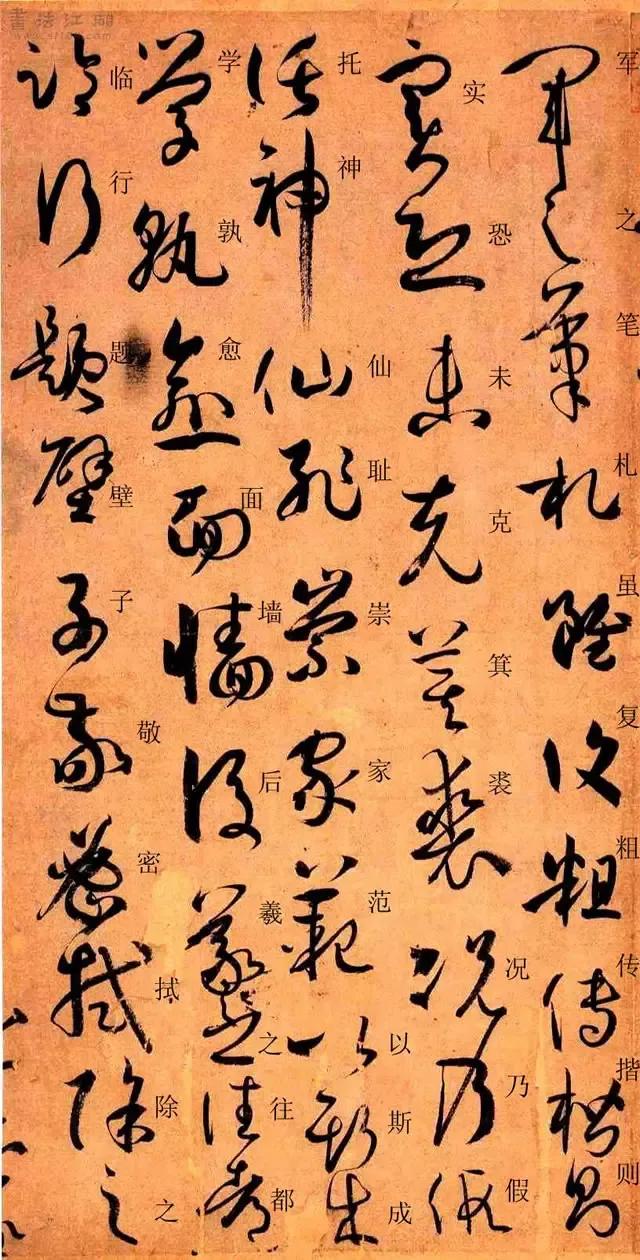

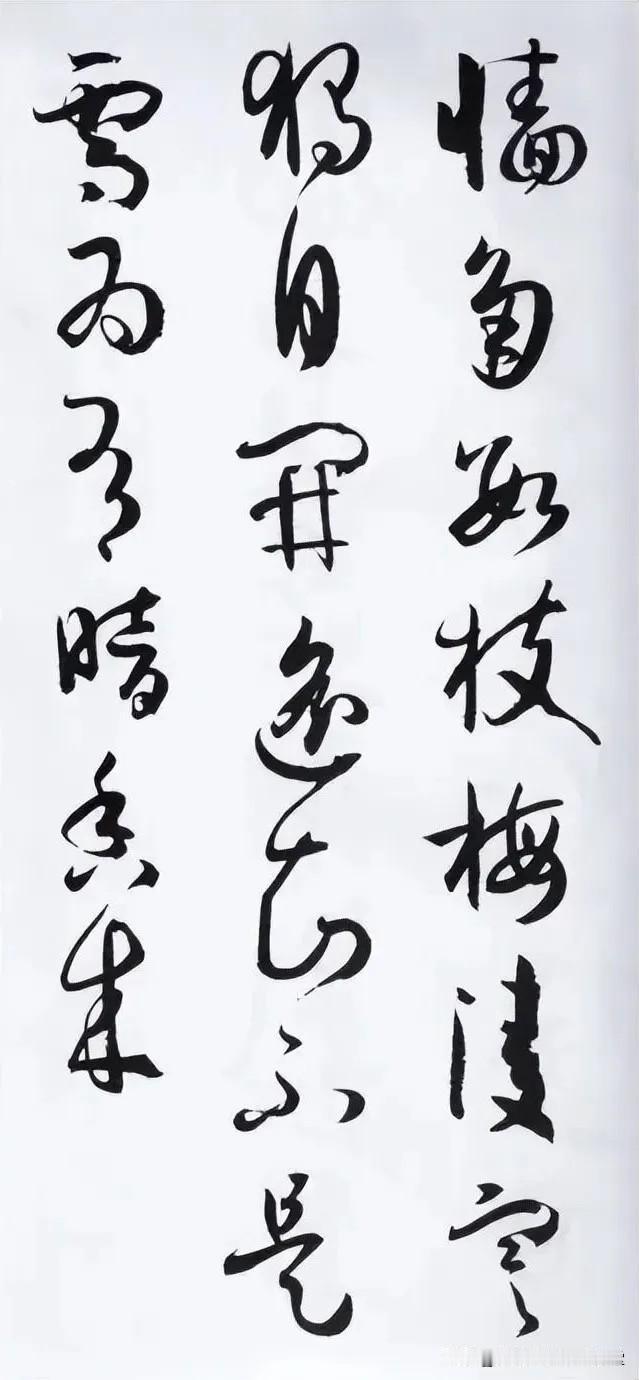

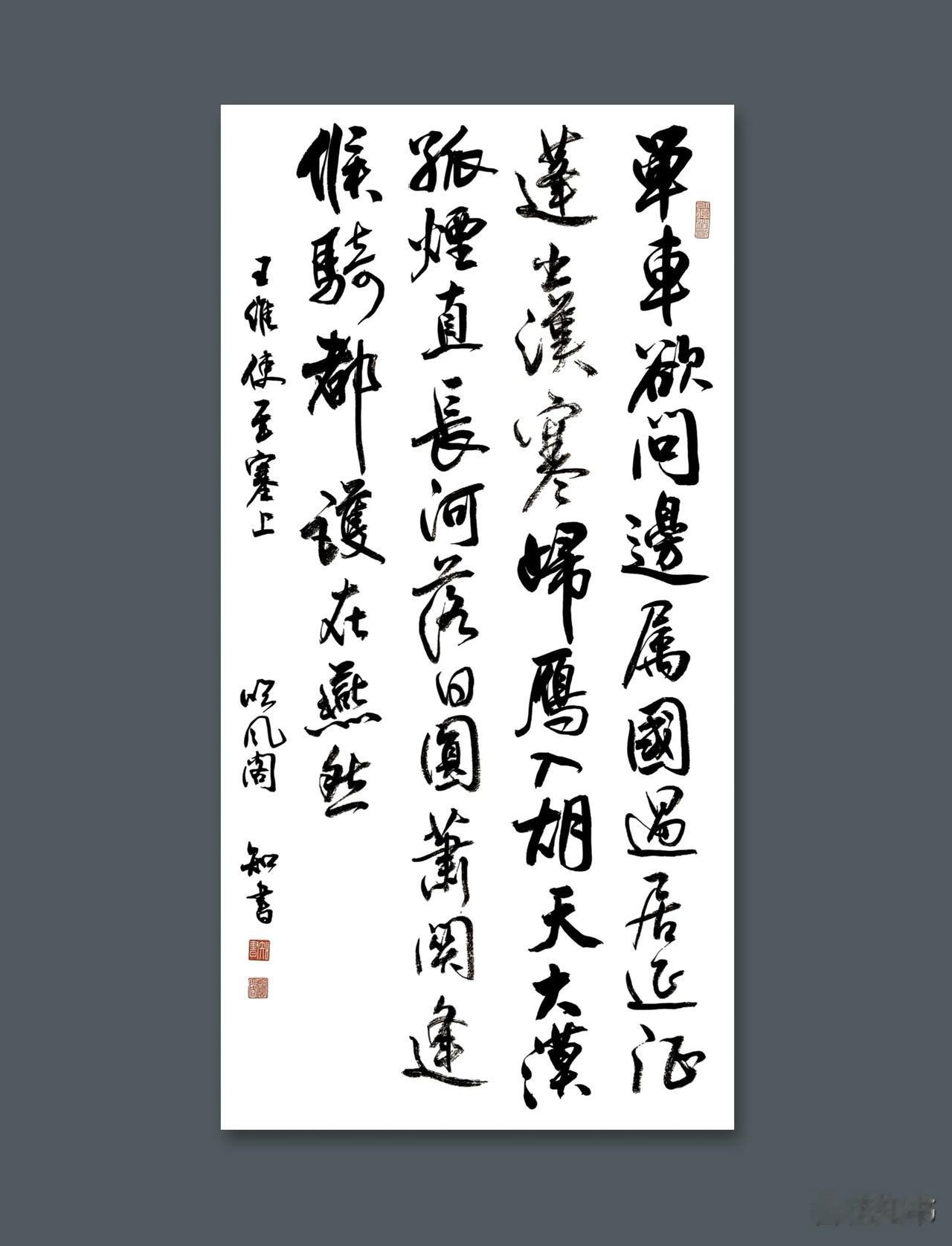

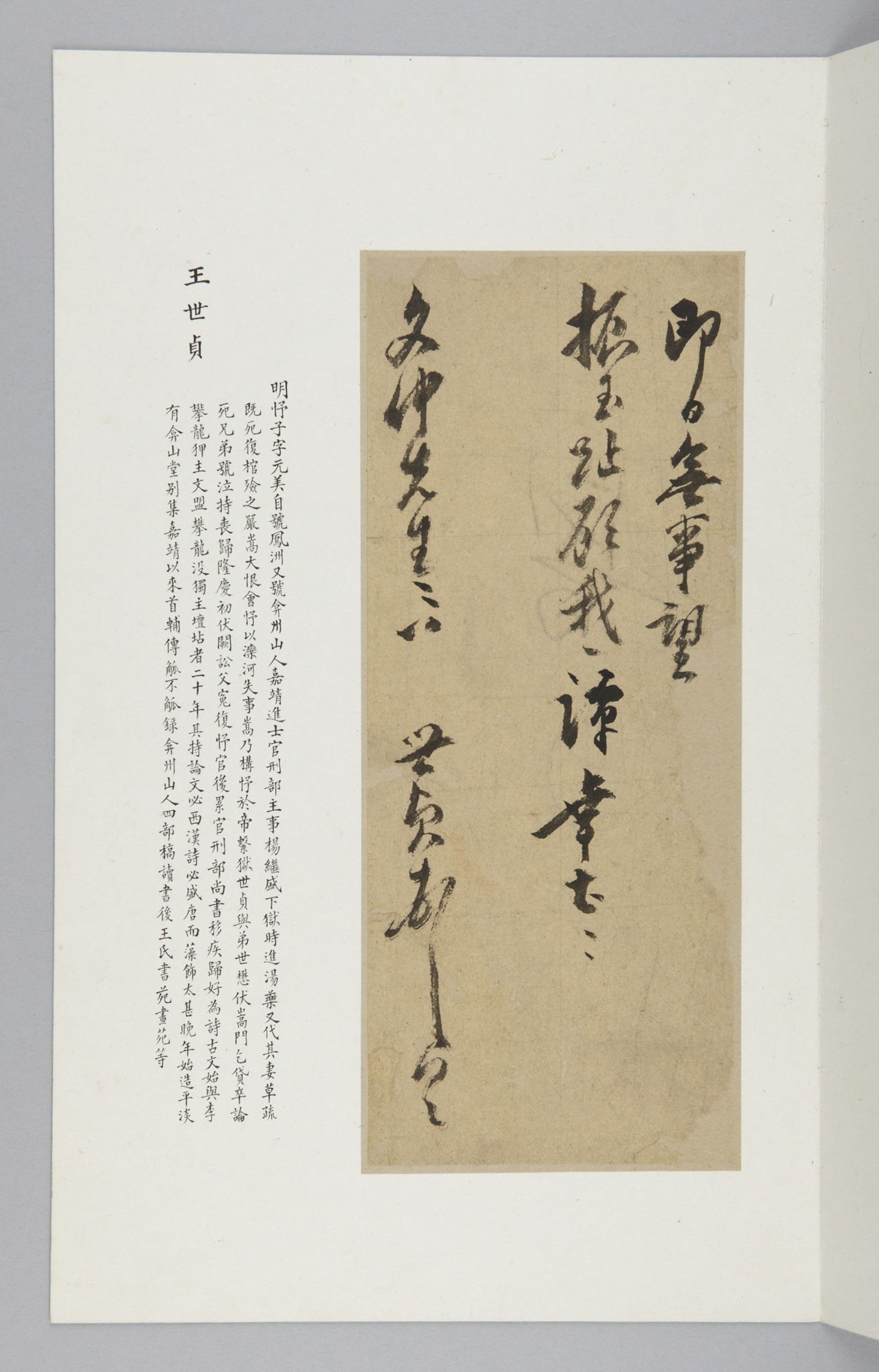

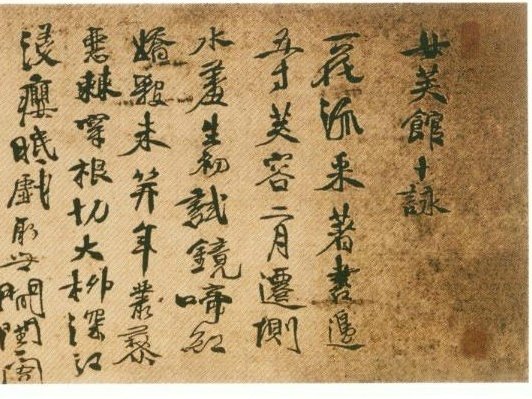

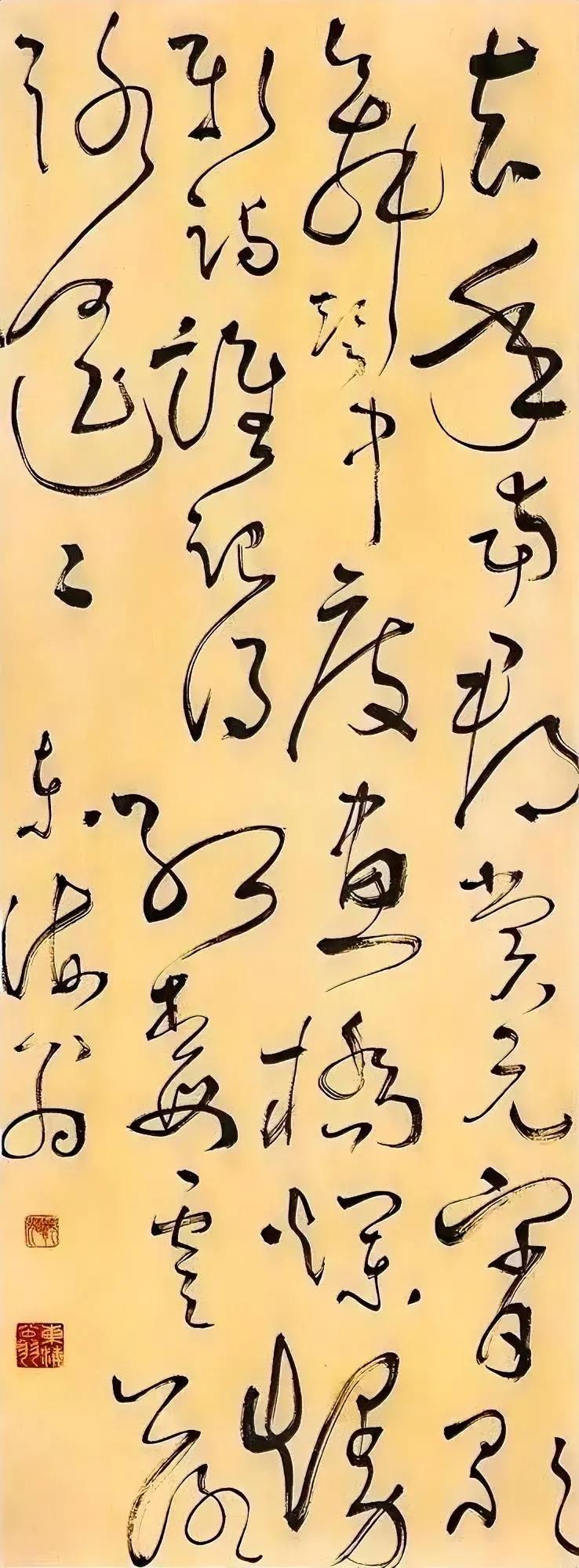

书谱中的"杀纸"和"打点入笔"是力透纸背的关键诀窍 《书谱》是唐代孙过庭的书法理论经典,其中"杀纸"与"打点入笔"是体现"力透纸背"这一传统审美标准的核心技法。这两个概念需要从笔法、力学、审美三个层面综合解读: 一、"杀纸"的深层内涵 1. 物理层面的笔锋穿透 "杀"的意象:取刀锋劈砍的果断,强调笔锋垂直入纸时产生的"破纸"感。蔡邕《九势》所谓"藏头护尾,力在字中",正是通过笔毫与纸面的对抗实现。 中锋沉潜:需保持笔锋垂直于纸面(中锋用笔),利用笔腰弹性将力传导至毫端,如清代包世臣所言"万毫齐力"。行笔时墨色中间浓、两侧渐淡的"屋漏痕"即其表征。 2. 动态力学的平衡 速度与阻力的博弈:快速行笔易浮滑,过慢则滞涩。"杀纸"要求运笔如锥画沙,既要保持笔锋的推进速度,又需通过腕力制造纸面对笔毫的"反作用力"。 三维空间感:通过墨迹凹陷的触觉痕迹(如碑拓中的"吃墨"现象),在二维平面上营造立体感。黄庭坚"字中有笔,如禅家句中有眼"即指此境界。 二、"打点入笔"的技法解析 1. 起笔的时空浓缩 "打"的爆发性:借鉴篆刻的"冲刀法",在笔尖接触纸面的瞬间完成"逆锋—顿挫—调锋"三个动作。孙过庭"一画之间,变起伏于锋杪"即强调起笔的势能转化。 点画基因:每个笔画的起笔处都是微型书法作品,需具备完整的"起、行、收"过程。王羲之《书论》"作点之法,须如高山坠石"即为此理。 2. 力学支点的构建 杠杆原理运用:以笔杆为杠杆,食指为支点,通过拇指与中指的对抗发力,将身体重力传导至笔端。元代陈绎曾《翰林要诀》"擫、压、钩、揭"四法即描述此机制。 - **能量储备**:打点入笔形成的墨迹凹陷,如同弓箭拉弦蓄力,为后续行笔提供动能。宋代米芾"八面出锋"的灵动正源于此基础。 三、二者的协同效应 1. 力学传导链 打点入笔(势能积蓄)→杀纸行笔(动能释放)→空中收势(余韵回响),形成完整的能量循环系统。如同太极拳的"发劲",表面静止的墨迹实则蕴含动态力学轨迹。 2. 墨法渗透原理 打点时的瞬间加压使墨汁渗入纸张纤维(纵向渗透),杀纸行笔时的持续压力则实现墨色横向扩散,二者叠加产生"入木三分"的视觉效果。明代董其昌"用墨须使有润,不可枯燥"即强调这种渗透控制。 四、审美哲学延伸 1. 儒家"中和"观的体现 "杀纸"忌蛮力,"打点"防轻佻,需在力度与灵巧间找到平衡。正如孙过庭批评的"质直者则径侹不遒,刚佷者又倔强无润",二者协同方达"不激不厉而风规自远"的境界。 2. 道家"虚实相生"的实践 打点入笔的实与空中取势的虚,杀纸行笔的刚与提笔飞白的柔,共同构成阴阳辩证关系。清代笪重光《书筏》"黑圆而白方"的虚实美学在此得到技法支撑。 五、临习建议 1. 材料实验 使用生宣练习"杀纸",观察墨迹晕染边界;以毛边纸体会"打点"的触感反馈,通过纸张的"反作用力"调整发力方式。 2. 进阶训练 - 单字强化:反复书写"永"字,重点打磨起笔处的"打点"精度与竖钩的"杀纸"深度 - 速度梯度:同一笔画分别用0.5秒、2秒、5秒完成,体会不同时值下的力度控制 - 触觉记忆:蒙眼书写,依靠笔毫与纸面的摩擦力判断力度是否达标 这种对传统技法的深度解构,不仅揭示了中国书法"以柔写刚"的力学智慧,更展现了书法作为"时空艺术"的本质——在纸墨交锋的刹那,凝固了书写者完整的生命律动。 孙过庭书谱碑帖名品52译文注释繁体旁注草书临书法毛笔字帖