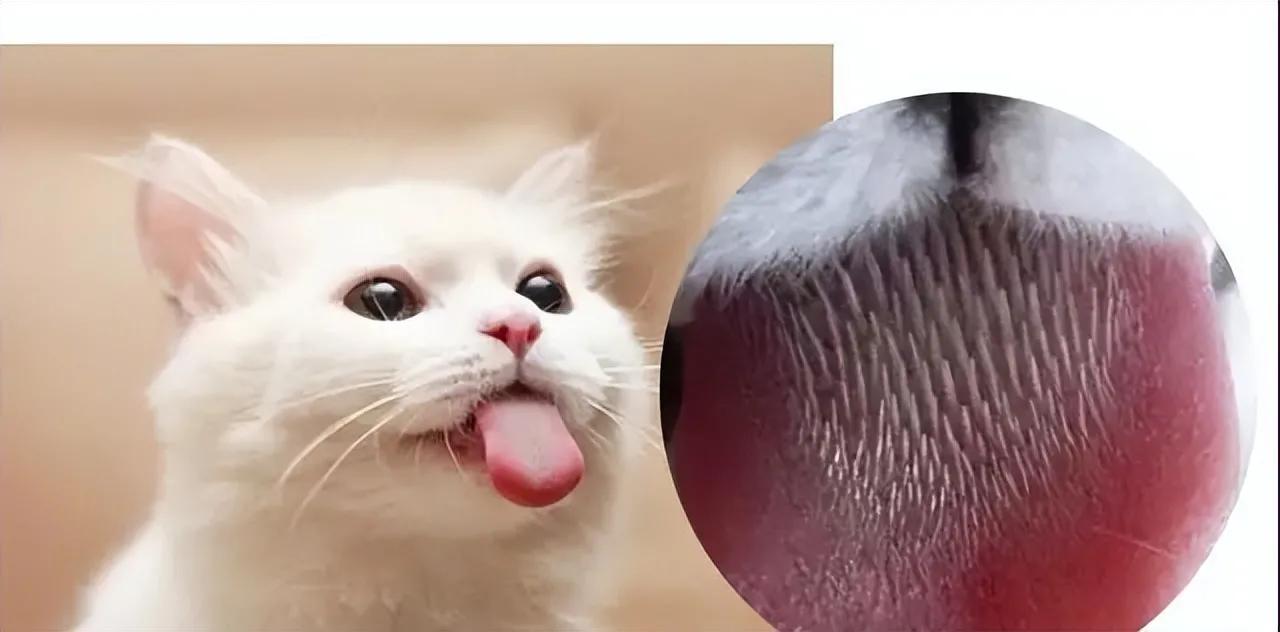

为何雄性猫科动物的生育器官会长倒刺,交配时还会刮伤雌性,这种“不合理”的生理结构,究竟有何作用? 雄性猫科动物生殖器官上的倒刺,初听起来似乎与自然界“和谐繁衍”的理念相悖。这种看似给雌性带来痛苦的结构,究竟有何生物学意义?要解答这个问题,我们需要抛弃主观臆断,从进化生物学的角度,探究其背后的生存逻辑。 猫科动物,尤其是野生种类,大多独来独往,领地意识强,彼此间的竞争异常激烈。这种独居生活模式使得交配机会弥足珍贵,却又充满风险。 试想,在危机四伏的野外,交配行为本身就可能暴露位置,吸引捕食者,甚至引发与同性的争斗。因此,为了生存,猫科动物进化出了快速高效的交配策略。 然而,交配时间短意味着雌性排卵的刺激必须迅速有效。雄性生殖器上的倒刺,恰好扮演了“快速启动”的角色。交配时,倒刺带来的刺激会促使雌性下丘脑快速释放促性腺激素释放激素,进而引发排卵,从而在有限的时间内最大程度地提高受精概率。 除了刺激排卵,倒刺还可能与“精子竞争”有关。在某些猫科动物中,雌性可能会与多个雄性交配。这种情况下,雄性之间的竞争就从争夺交配权延伸到了精子层面。 倒刺的存在,或许能刮除先前雄性残留的精子,提高自身精子受精的几率。虽然这一理论仍需更多研究佐证,但它提供了一种理解倒刺功能的全新视角。 此外,倒刺也可能起到辅助交配的作用。在短暂而激烈的交配过程中,雌性可能会因疼痛或其他因素试图挣脱。倒刺提供的摩擦力,可以帮助雄性固定位置,确保交配过程的完成,尽管这看起来有些“粗暴”。 当然,这种交配方式对雌性而言并非毫无代价。交配后的雌性常表现出攻击行为,这很可能是对疼痛的应激反应。然而,从进化角度来看,这种短期的痛苦是为了换取长远的繁殖成功。自然选择的核心在于基因的延续,如果某种特征能够提高物种的整体繁殖率,即使对个体带来一定负面影响,也会在进化过程中被保留下来。 值得一提的是,不同猫科动物倒刺的发育程度也存在差异。家猫的倒刺相对较小,而野生大型猫科动物,如狮子、老虎,则拥有更为发达的倒刺。这或许与它们的生活环境、社会结构以及交配行为的差异有关。家猫生活环境相对安全,交配机会较多,对倒刺的依赖性自然降低。 总之,雄性猫科动物生殖器上的倒刺并非“设计缺陷”,而是自然选择在特定环境压力下塑造出的独特适应性特征。它以一种看似残酷却高效的方式,保障了物种的繁衍生息。 对这一特征的研究,不仅有助于我们理解猫科动物的繁殖策略,也为探索生物进化机制提供了宝贵的案例。未来,更深入的研究将进一步揭示倒刺的精细结构、发育机制及其在不同猫科物种中的演化历程,为我们展现自然界精妙的生存智慧。