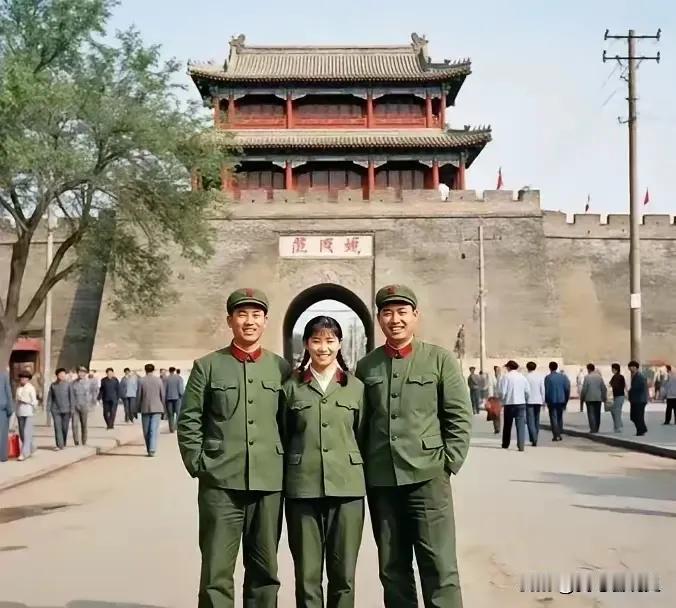

78年我和团长转业到地方单位,被单位"整"惨了 1978年初春,我和张国华团长一起转业到省化肥厂。那天,我们穿着笔挺的军装,戴着大檐帽,背着印有"光荣退伍"的行李包,意气风发地走进了厂区大门。谁能想到,等待我们的竟是一段难熬的岁月。 我叫陈德明,1948年出生在河南新乡一个普通农民家庭。1965年高中毕业后参军入伍,在部队一干就是13年。 从一名普通战士,通过自己的努力,一步步当上了团部作训参谋。张团长是我的老首长,1960年入伍,先后参加过多次重大军事演习,是位经验丰富的老军官。 那时正值全国大规模军队精简,国家号召军队干部转业支援地方建设。张团长被安排到化肥厂当副厂长,我被分配到生产科当科员。 刚到厂里时,我们还保持着军人的习惯:每天早上六点准时到岗,写工作笔记,事事认真。 然而,地方单位的工作方式和军营有着天壤之别。记得第一次参加科室会议,我习惯性地掏出笔记本认真记录。会后却听到同事们的窃窃私语:"瞧这个转业军人,装模作样的。" 张团长的处境比我更难。分管生产的副厂长李主任处处和他作对。张团长想推行军队的管理经验,建议实行岗位责任制,却被说成"不懂企业实际"。他提出改进设备维护制度,又被指"多管闲事"。 最让我气愤的是,有次检修车间漏水,张团长带头爬上设备顶部察看。李主任却当众冷嘲热讽:"都当过团长了,还学人家耍把式。 "这话要是在部队,早就按污辱首长处理了,可在这里,我们只能忍气吞声。 转业前,我们以为凭着部队练就的本事,在地方一定能大展拳脚。可现实却给了我们一记重拳。 厂里的人际关系复杂得让我们应接不暇,办事需要到处找关系,讲人情,这是我们最不擅长的。 有次全厂大会,我按军人习惯提前到场。不料一位老职工指着我的座位说:"这是我老张家的,你别乱坐。 "我愣住了,在部队哪有什么固定座位?后来才知道,厂里的座位都是按资历、关系分的。 更让人心寒的是,我们的一些建议总是石沉大海。张团长发现化肥装卸环节有安全隐患,写了份详细报告,却被束之高阁。两个月后,真出了事故。张团长气得直拍桌子:"在部队,这种隐患报告都是即报即改的!" 慢慢地,我们明白了:地方单位不是军营,这里没有简单的命令与服从,没有雷厉风行的执行力,而是充满了利益纠葛和人情世故。 我们这些从部队来的"老爷们",不会来事,不懂变通,注定要吃亏。 张团长后来得了胃病,整天愁眉苦脸的。1979年底,他实在熬不下去了,托关系调到了郊区一个农机站。 虽然级别降了,但至少清净。临走时,他拍着我的肩膀说:"老陈,部队里我们是好样的,可到了地方,咱们就是个另类。" 我还是挺了下来。慢慢学会了变通,学会了在开会前先打听情况,学会了给领导递烟,学会了低调做人。但每每想起部队的日子,心里总会涌起一股难言的酸楚。 三年后,我也调离了化肥厂,到县城一家供销社当了个办事员。虽然位置低了,但心里踏实。 后来和老战友聚会,大家你一言我一语,都说转业后吃过类似的亏,这才明白,这是我们这代转业军人共同的经历。 注:为保投稿人隐私,文章人名为化名,图片来源网络,如有雷同请后台联系,小女子才疏学浅不足的地方敬请各位老兵斧正,小女子向每一位老兵致以崇高敬意。祝愿天下老兵幸福安康.