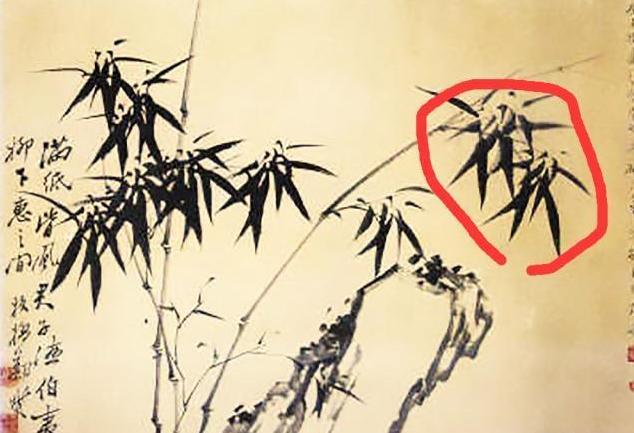

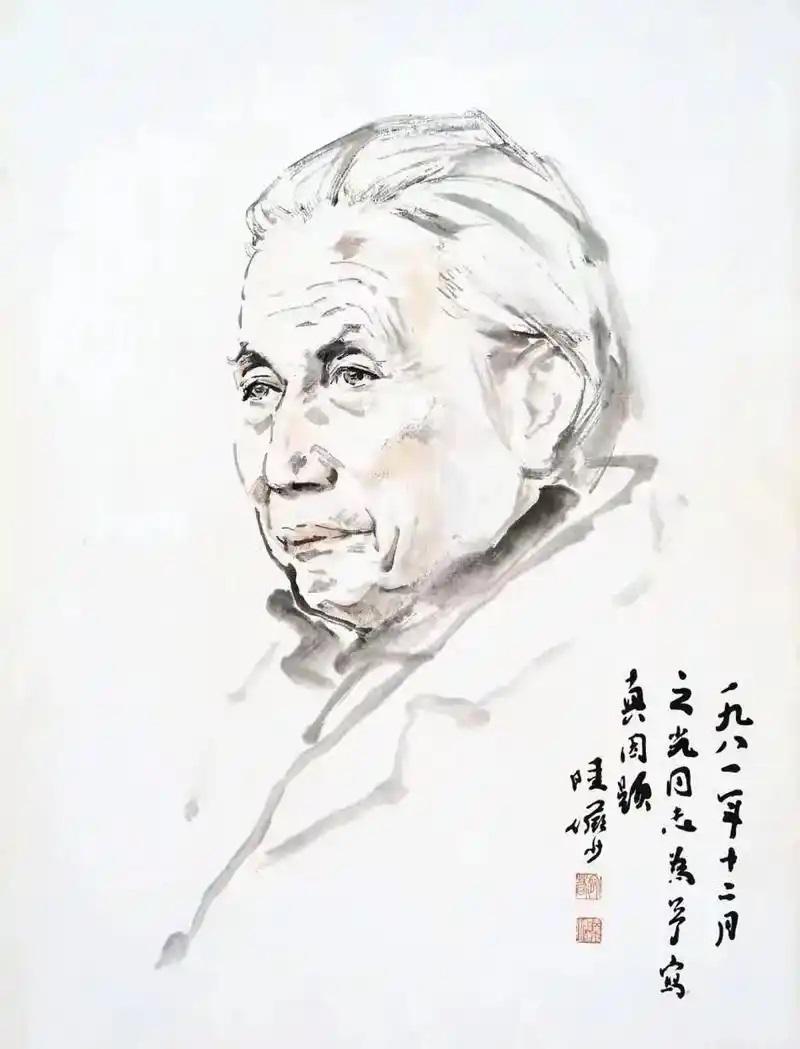

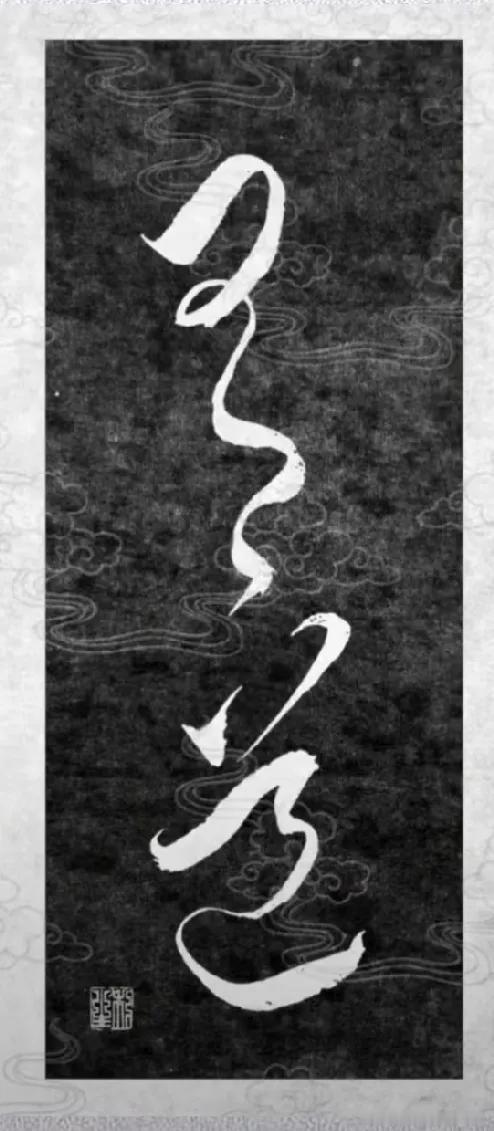

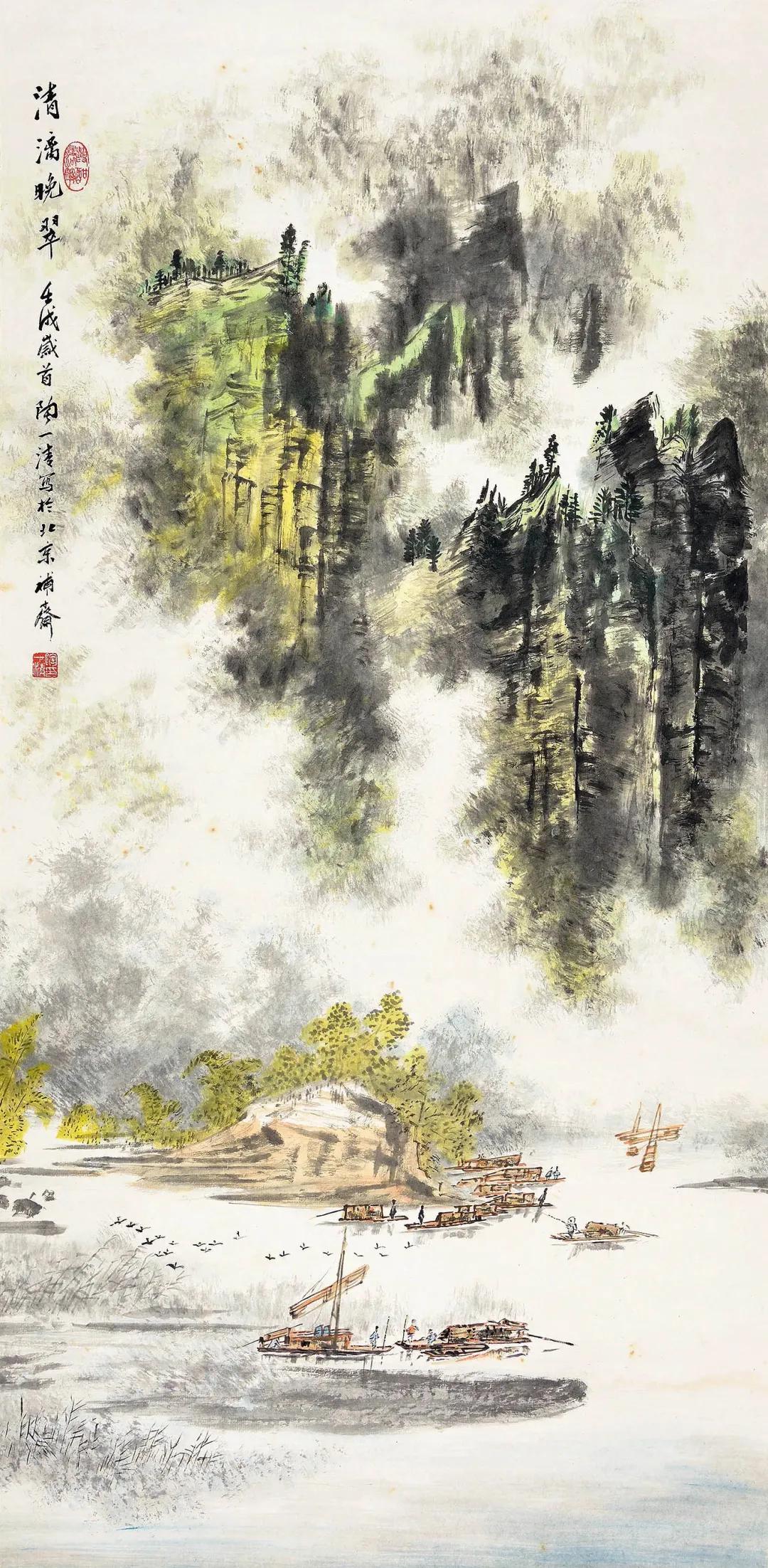

郑板桥一副《竹石图》,徐悲鸿看后不满意,手痒添了6笔竹子,最后拍出3500万天价,却被国人骂“手欠”,你觉得是画蛇添足?还是锦上添花? 郑板桥,原名郑燮,是清朝雍正年间的一位书画家。他出生在江苏扬州一个贫寒家庭,自幼学习绘画。 郑板桥以绘画竹子闻名于世,被誉为"竹痴",他的竹子画以疏朗洒脱著称,用笔随性,墨色淡雅,给人一种超然物外的感觉。郑板桥画竹不拘泥于形似,而是注重神似,他常说:"须先得竹之姿,然后学竹之形。" 郑板桥的画作最大特点是在竹子旁边喜欢配诗,诗画结合,相得益彰。他的题画诗幽默风趣,往往寓意深刻,成为了作品的点睛之笔。最有名的当属他的那句"咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。"的题诗,生动形象地展示了竹子不屈不挠,坚韧不拔的品格。 在郑板桥众多的竹石画作品中,有一幅最负盛名,那就是现藏于北京故宫博物院的《竹石图》。此画作于乾隆二十三年,画面左侧疏疏落落地点缀着几枝竹叶,右半部留白。竹子用浓淡相宜、干湿相济的线条勾勒,灵动传神;竹叶细长清瘦,拙中见巧;石头朴实无华,浑然天成;构图简洁而富有韵律,给人一种空灵飘逸之感。 《竹石图》开创了郑板桥竹石画的新境界,影响深远。清代著名文学家袁枚曾这样评价此画:"郑竹本清癯,而此幅尤清癯中之清癯者。其用笔也,如利剑断竹,霜刀裂帛,无一笔无来处,无一墨非定位。"可见郑板桥的功力之深厚。 这幅《竹石图》充分体现出郑板桥追求"以形写神,以神达意"的绘画理念,他笔下的竹子形神兼备,骨力劲健,象征了文人坚贞不屈、高风亮节的情操。正因如此,此画也成为郑板桥艺术生涯的代表作,在中国美术史上占有重要地位。 郑板桥的竹石画以其独特的艺术魅力影响了后世许多画家,尤其是他的"板桥皴"皴法,成为后人学习和模仿的对象。同时,他将诗词与绘画相结合的创作手法,也拓展了中国画的表现力,为文人画注入了新的活力。郑板桥在中国美术史上的地位,正如他笔下的竹子一样,经历岁月洗礼而愈发精神矍铄,不可动摇。 这幅名扬海内外的《竹石图》,在经历了百余年的流转后,又有了一段新的传奇。民国初年,我国著名画家徐悲鸿偶然得到了这幅珍品,爱不释手。徐悲鸿本以为这次得偿夙愿,却没想到竟生出一番波折。 徐悲鸿拿到画卷后,虽然被郑板桥的画功折服,赞不绝口,但他发现画面右上角略显空旷,总觉得少了点什么。徐悲鸿出身书香门第,自幼学画,曾留学法国深造油画,后来融汇中西,自成一家。他以画马闻名,笔下的骏马威武雄壮、骨肉匀停,画作气魄恢宏,如《愚公移山》和《奔马》等,都是脍炙人口的佳作。 这样一位才华横溢的艺术大师,面对郑板桥的《竹石图》,按捺不住心中的激荡,终于提笔在画面右上方添了六片竹叶。这六笔看似随意,却使得疏密得当、繁简相宜,画面顿时生动了许多。徐悲鸿还在画上题跋:"戊子始夏悲鸿得之,为补六笔,恍如江上之风,为空阶添叶也。"字里行间,流露出他对这幅画的欣赏之情。 本以为锦上添花,皆大欢喜,不料此举在艺术圈引起了轩然大波。一些人认为徐悲鸿以大师之名,为前贤补笔,是对郑板桥的景仰,给原作锦上添花,使其更臻完美。加之两位大家强强联手,珠联璧合,使得这幅画的艺术价值倍增,在拍卖会上以3500万元的天价成交,创下了当时中国古画的拍卖纪录。 然而,另一部分人却对徐悲鸿的行为表示强烈不满。在他们看来,郑板桥的画已经是完美的了,不需要再添一笔。即便是大师出手,未经原作者允许,擅自篡改,也是对前人的不尊重。原画中留白恰到好处,是艺术大师独具匠心的构思,给人无限遐想的空间,而徐悲鸿贸然添笔,无异于画蛇添足,破坏了原有的意境。 更有甚者,揪住徐悲鸿题词"罪过"二字不放,指责他自知理亏,却仍我行我素,简直是"手欠",岂有此理。还有人撰文痛批,说什么"天价得来非偶然,原是蛇足惹祸端"、"金斧斫断青山色,画境全毁手儿顽"等等,对徐悲鸿的评价一落千丈。 事实上,在中国艺术史上,名家为他人补笔乃是常事。比如张大千为自己收藏的石涛画作题跋并钤印,黄宾虹为髡残和尚的《枯木竹石图》填色等,都是为了让原作更臻完善。即便是补笔的效果不尽如人意,也是出于好意,何来"手欠"、"祸端"之说?再说,不管外界如何评说,《竹石图》经徐悲鸿之手修饰,那六片竹叶确实为画面增色不少,无可厚非。